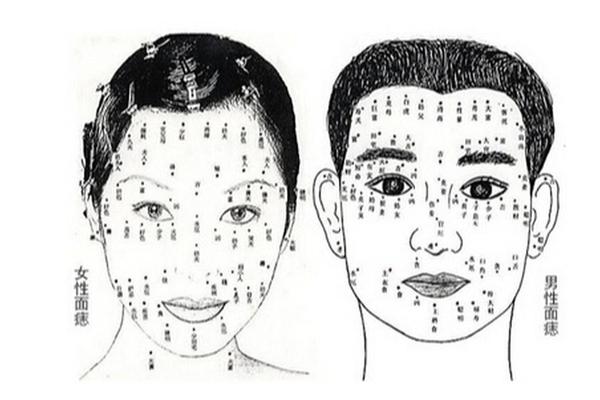

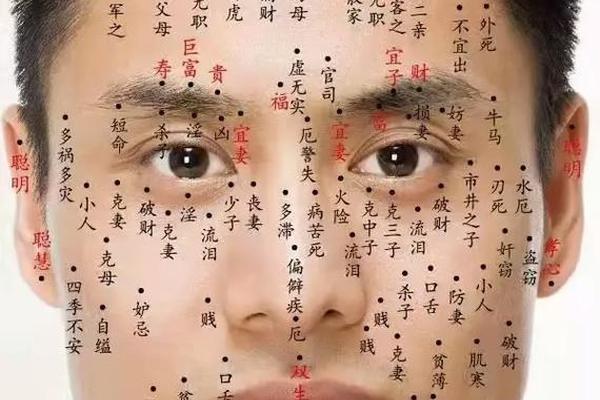

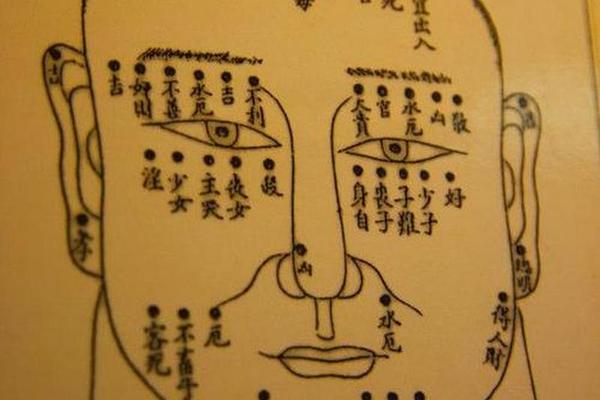

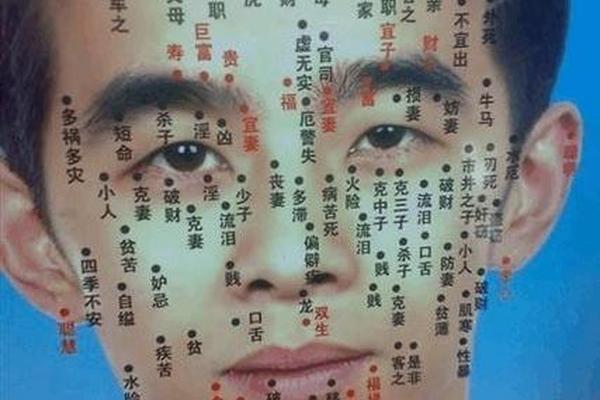

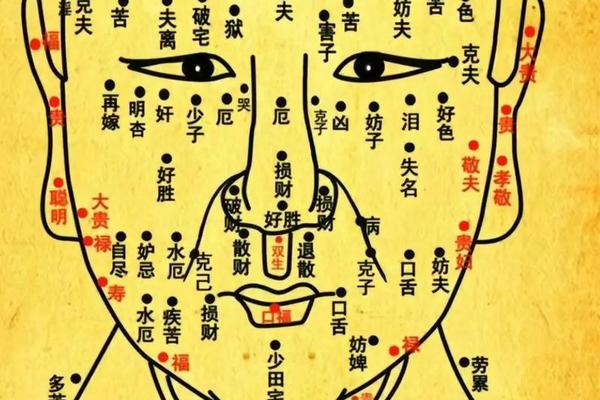

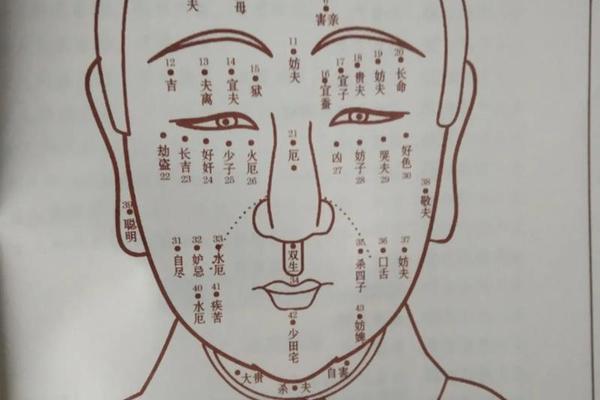

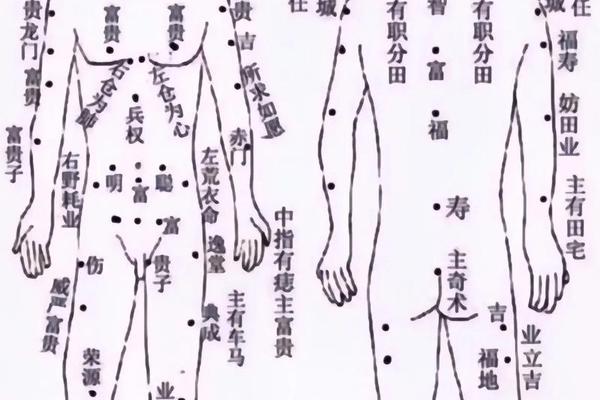

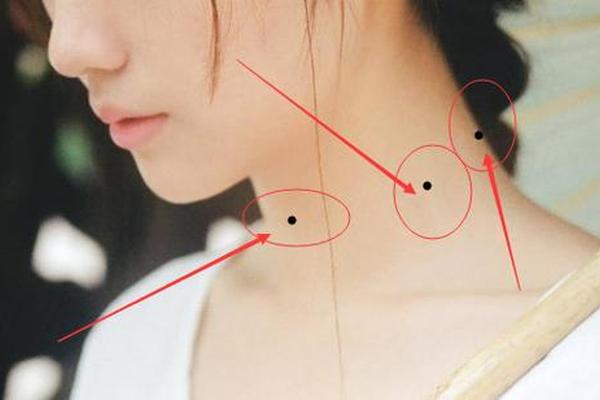

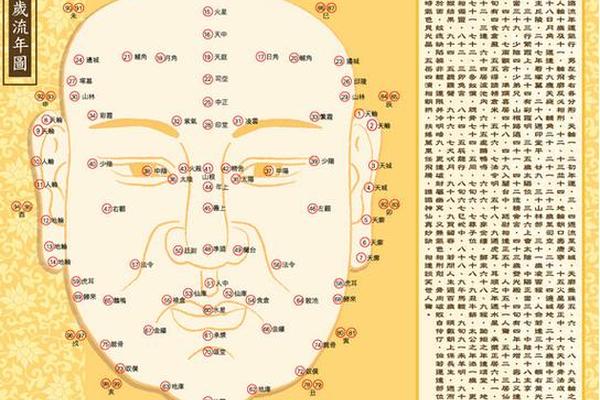

在中国传统文化中,痣相学已有数千年历史,其核心是通过痣的位置、颜色、形态等特征推测人的命运与性格。传统相术认为,痣的吉凶与其所处面部“十二宫位”密切相关。例如,眉心上方的“天中”痣象征智慧与财运,而鼻梁上的痣则与健康相关。相书《相理衡真》提出“活痣”与“死痣”的区分标准:活痣需满足“大而高凸、色泽润泽、生有毛发”等条件,象征吉兆;反之则为凶兆。

这种判断体系建立在对人体象征意义的哲学化解读上。古代相术将面部比作山川地貌,认为痣如同地表隆起的土丘,其形态反映个人禀赋与命运轨迹。例如,传统观念认为耳垂生痣象征富贵,而眼尾痣则暗示感情波折。这类说法虽未经过科学验证,却在民间形成了一套自洽的文化逻辑,甚至影响了部分现代人对自我命运的认知。

二、现代科学对痣相的解释局限

从生物学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤,其形成与遗传、紫外线暴露、激素水平等因素相关。现代医学研究表明,痣的分布和形态主要由基因决定,与性格或命运并无直接关联。美国密歇根大学1966年的心理学实验显示,人们对陌生人的外向性等性格判断虽有一定准确性,但这一能力可能源于进化形成的直觉,而非痣相本身的预示作用。

近年来,神经科学发现面部宽高比与睾酮水平存在相关性,宽脸型者可能更具攻击性。这类研究常被误读为痣相学的科学佐证,实则仅说明生理特征与行为倾向存在微弱统计关联。例如冰球运动员的宽脸型与违规行为的相关性研究,样本量仅90人,无法推导至普遍人群。科学界普遍认为,痣相学缺乏可重复实验支持,属于伪科学范畴。

三、医学视角下的良恶性鉴别

医学领域对痣的判断聚焦于病理风险。根据ABCDE法则,恶性黑色素瘤通常呈现不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)和短期演变(Evolution)等特征。临床数据显示,约30%的黑色素瘤在直径小于6毫米时即被发现,因此“丑小鸭规则”强调关注与周围痣差异明显的个体。

美国洛克菲勒大学开发的Q评分系统,通过机器学习分析痣图像中的颜色分布和生物标志物,对黑色素瘤的识别准确率可达98%。这种技术突破揭示了现代医学对痣的认知已从形态观察转向分子层面。例如,某些痣的颜色异常可能与BRAF基因突变相关,而皮肤镜技术可识别肉眼不可见的皮下结构变化。

四、理性认知与文化价值的平衡

尽管科学证据表明痣相预测缺乏可靠性,但其文化意义不容忽视。相术文献中关于“痣藏于发则为贵”等观点,反映了古代社会对隐蔽性审美的推崇。这种文化心理至今影响着部分人群的祛痣选择,如女性对“桃花痣”的修饰行为。社会学研究显示,痣相信仰在缺乏科学教育的群体中更为普遍,常作为心理安慰机制存在。

对待痣相学的理性态度应是“取其文化精华,弃其迷信糟粕”。建议公众通过皮肤镜自查结合三甲医院年检来监测痣的变化,而非依赖相术预测。对于特殊部位(如手足、黏膜)的痣,应提高警惕,因这些区域黑色素瘤发生率较高。若发现痣短期内增大、出血或瘙痒,需立即就医而非求助于相术。

痣相学作为传统文化遗产,承载着古人对命运解读的智慧,但其判断体系缺乏科学严谨性。现代人应以医学标准作为判断痣性质的核心依据,同时理解其文化象征意义。未来研究可探索将传统相术经验转化为大数据分析维度,例如通过人工智能比对百万例痣相与人生轨迹的关联性,或在跨文化研究中验证相术理论的普适性。建议学术界开展公众科普,厘清民俗信仰与医学知识的边界,帮助大众建立基于证据的健康认知体系。