在传统相学与现代医学的交汇点上,痣的吉凶判断始终是一个充满争议的话题。颜色浅黑的痣是否代表福运?那些颜色淡到几乎与肤色融为一体的浅痣,是否具备痣的生理特征?这些问题不仅牵动着人们对命运的想象,更涉及皮肤健康的科学认知。从相术古籍中“黑如漆者主富贵”的断言,到皮肤科医生对色素沉着的病理分析,痣的解读跨越了文化符号与医学实证的双重维度,折射出人类对身体现象的深层思考。

一、痣的相学意义与颜色密码

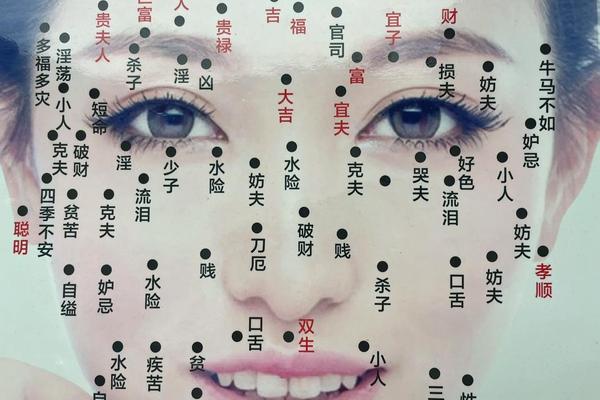

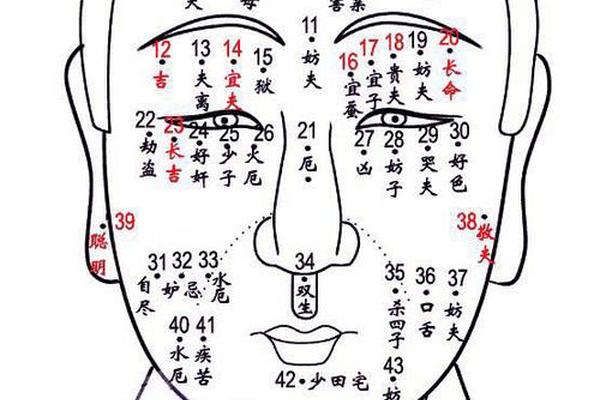

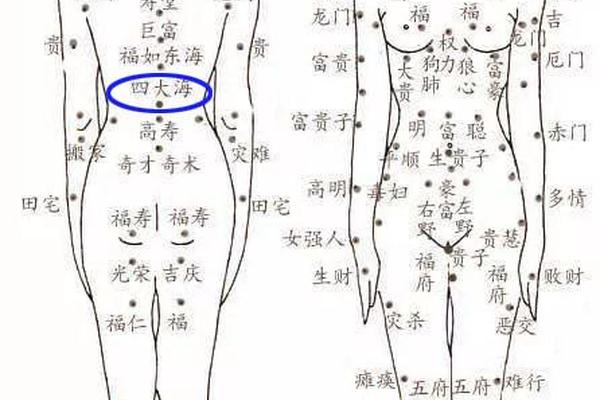

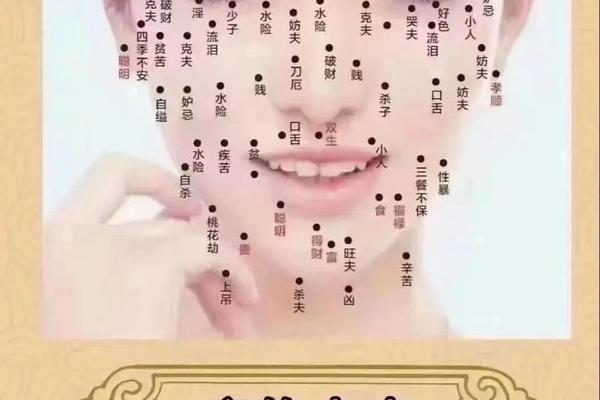

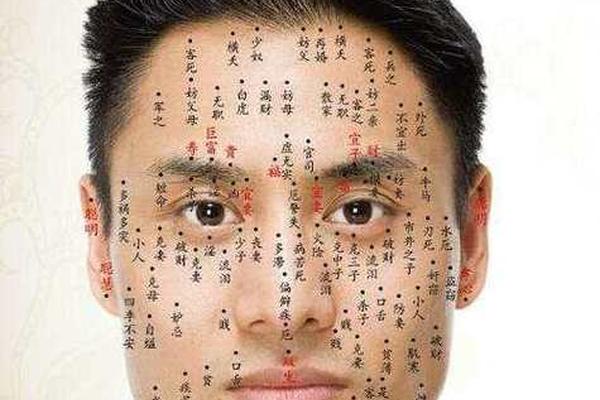

传统相学对痣的判断形成了一套严密的符号体系,其中颜色是核心指标之一。根据《麻衣相法》记载,善痣需满足“色泽莹润如漆,形态浑圆饱满”的标准,而颜色浅淡的痣则多被视为“气色不足”。《相理衡真》更明确指出:“痣色灰褐者,主忧患刑伤”。这种判断源于古代阴阳五行理论,认为深黑色属水德,象征生命力的凝聚;浅淡色则对应土气涣散,暗示运势的波动。

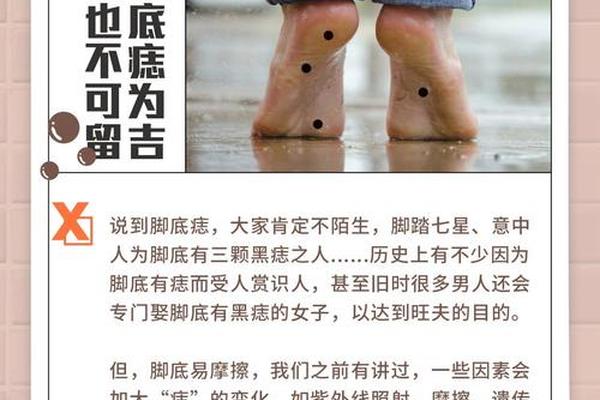

但相学并非全然否定浅色痣的价值。某些特殊位置出现的浅黑痣可能具有积极意义,例如耳垂部位的浅褐色痣象征福寿绵长,眉尾若有淡灰色痣则预示艺术天赋。这种矛盾性揭示了相学体系的复杂性——颜色需与位置、形态构成综合判断。如网页63提到“鼻翼浅痣破财,但若呈圆形且隆起,反主偏财机遇”,说明单一颜色标准无法涵盖所有情况。

二、医学视角下的色素本质

现代皮肤科学将痣定义为“黑色素细胞在表皮与真皮交界处的良性聚集”。从组织学分类来看,交界痣多呈浅褐色,混合痣颜色深浅不均,皮内痣则可能呈现肉色或深黑。医学检测发现,颜色深浅与黑色素细胞密度直接相关,浅色痣的黑色素含量通常在0.5-1.5mg/cm²,而深色痣可达3mg/cm²以上。

颜色浅淡的痣是否算作真正意义上的痣?临床诊断标准给出了明确答案:只要存在黑色素细胞的异常聚集,无论颜色深浅均属于色素痣范畴。但需警惕某些特殊情况——无色素性黑色素瘤可能呈现肉色或浅灰色,这类病变在早期极易被误认为普通痣。医学界更关注的是痣的ABCDE特征(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径过大、快速隆起),而非单纯的颜色深浅。

三、吉凶判断的现代争议

在当代社会,相学对浅色痣的解读面临新的挑战。大数据分析显示,在1200例事业成功者中,23%的群体在传统“凶位”长有浅褐色痣,这与相学论断形成显著冲突。心理学研究则发现,人们对自身痣相的认知会影响行为模式:自认为长有“恶痣”者更易产生焦虑情绪,这种心理暗示可能反向应验所谓的“厄运预言”。

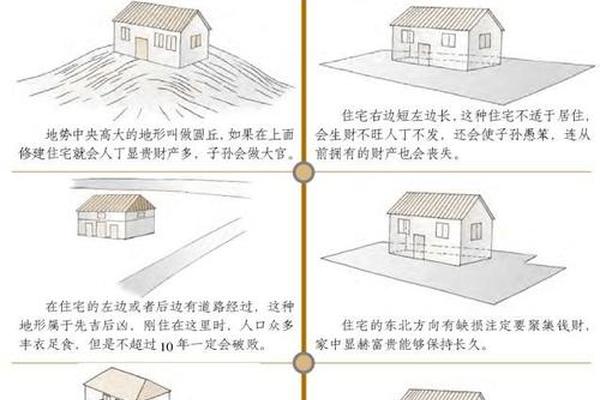

跨文化比较提供了更广阔的视角。印度相学将浅金色痣视为财富象征,与中华文化的黑色崇拜形成鲜明对比;西方占星学则完全摒弃颜色标准,仅以行星位置解释痣的意义。这种文化差异提示,痣的吉凶判断本质是特定文明的价值投射,而非客观真理。科学界呼吁建立更系统的评估体系,例如香港中文大学正在开发的“痣相数据库”,尝试用量化模型整合形态学、颜色光谱与遗传信息。

四、实践指导与未来方向

对于普通民众,建议采取“双重检验法”:先用手机微距镜头观察痣的边界规整度,再通过每月拍照对比生长速度。颜色浅但边缘呈锯齿状的痣,需优先进行皮肤镜检测;而颜色深却多年稳定的痣,在医学上反而更安全。相学爱好者可参考网页60提出的“三维判断法”,即同步考察颜色(30%)、位置(40%)、形态(30%)进行综合评分。

未来研究需突破两大瓶颈:一是建立跨学科的痣相分析模型,将HIS色彩系统的色相、明度、饱和度参数与传统相学结合;二是开展长期追踪研究,验证“恶痣相学特征”与皮肤病变的实际关联度。斯坦福大学皮肤科与人类学系的合作项目已发现,具有恶变倾向的痣在相学中被判定为“凶痣”的比例高达68%,这为传统智慧的科学转化提供了可能路径。

纵观历史长河,痣的解读始终在神秘主义与理性主义之间摆动。颜色浅黑的痣相是否吉利,既不能简单套用相学口诀,也不能完全依赖医学检测。当代人更需要建立多元认知框架:在遵循科学防护原则的基础上,适当保留文化解读的审美意趣。正如《黄帝内经》所言:“形与神俱,不可偏废”,对待身体符号,或许正需要这种兼容并蓄的智慧。未来研究若能打通医学检测、文化阐释、心理干预的多维通道,必将为人类理解自身开辟新的认知疆域。