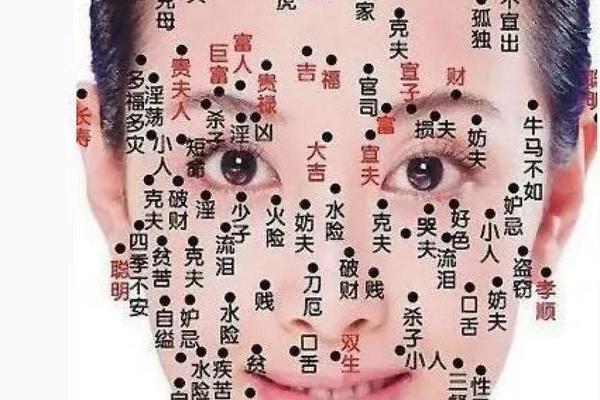

在中国传统文化中,人体痣相被视为解读命运、性格乃至健康的重要符号。古人通过观察痣的位置、色泽与形态,总结出一套融合哲学与经验的相术体系。对于女性而言,痣相不仅关乎个人运势,更与婚姻、财富及社会角色紧密关联。随着现代科学与医学的发展,痣相学的解读逐渐分化出传统象征与健康警示的双重视角。本文将从文化渊源、具体部位解析、科学验证及社会意义四个维度,系统梳理女性全身痣相的复杂内涵。

一、传统痣相的吉凶象征体系

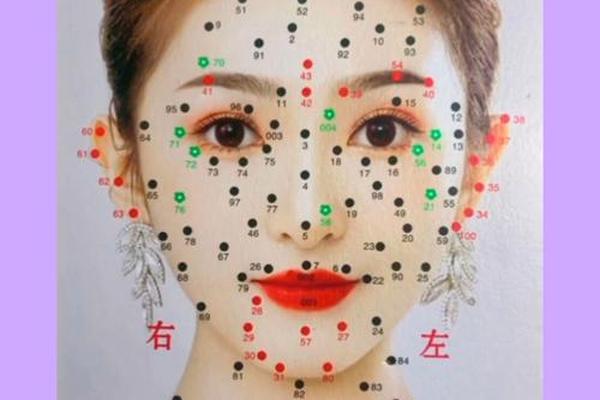

传统相术将女性痣相分为「显痣」与「隐痣」,前者位于面部、脖颈等外露部位,后者则分布于躯干或四肢。显痣多与社交运势相关,例如额头七痣被视为大贵之相,主事业通达与家族显赫,但因其罕见性,民间更关注单颗痣的寓意。嘴角痣被称为「食禄痣」,象征一生衣食无忧,但其位置需精准位于唇线外侧,若过于靠近口腔则易陷入情感纠葛。

隐痣则关联私密领域的命运。痣在传统中被视为中性痣,既预示旺盛桃花,又暗含破财风险,相学家认为这类痣需结合形态判断——凸起红痣为吉,扁平黑痣则需警惕。肚脐痣被称作「含珠」,主福智双全且多生贵子,尤其强调痣色需如珍珠般润泽,若色泽浑浊则可能反转为劳碌命。值得注意的是,传统相术对同一部位痣相常存在矛盾解读,例如臀部痣既被赋予「掌握权力」的强势寓意,又被视为「福禄寿高」的晚年安稳之兆,这种矛盾折射出地域文化与时代观念的差异。

二、现代医学视角下的痣相解读

现代皮肤医学揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态变化可能与健康风险相关。医学界提出「ABCDE法则」:不对称(Asymmetry)、边界不清(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)。这与传统相术中「吉痣」需「黑如漆、赤如泉,白如玉」的标准形成有趣对照——前者关注病理特征,后者侧重美学与象征意义。

科学研究表明,某些传统「凶痣」位置恰与皮肤癌高发区重叠。例如足底痣在相学中被赋予「大器晚成」的励志寓意,但医学发现足部因长期摩擦更易诱发黑色素瘤。再如眼尾痣被相书归为「犯桃花」,而医学统计显示眼周皮肤薄弱,痣体异常增生可能影响视觉神经。这种跨学科对比提示,传统痣相的「凶吉」判断或许包含古人对病变征兆的朴素观察。

三、痣相文化的社会心理映射

痣相体系深刻反映了传统社会对女性角色的期待。例如眉内痣象征「热心公益」,实则是将女性慈善行为归因于先天命定,而非社会参与意识的觉醒。再如颧骨痣被解读为「不宜合伙经商」,暗含对女性职场领导力的隐性否定。这种性别化解读在身体私密部位尤为显著:臀部痣的「强势」寓意与「福禄寿高」的矛盾,本质上是对女性权力获取路径的规训——既肯定管理能力,又要求其最终回归家庭稳定。

当代审美与痣相祛除的冲突,则凸显文化观念的变迁。相学推崇的发中富贵痣因影响发型美观,成为美容激光的热点项目;而本属「凶相」的泪痣,却在流行文化中被重塑为「破碎感美学」的符号。这种再诠释现象,揭示出传统命理体系在现代消费主义中的适应性生存策略。

四、平衡传统与现代的实践建议

对于痣相的价值判断,应建立三重认知框架:其一,尊重文化多样性,理解痣相作为非物质遗产的心理慰藉功能;其二,培养科学健康意识,对短期增大、渗血或瘙痒的痣体及时医学检测;其三,警惕商业化的命理营销,例如「点痣改运」服务可能破坏皮肤屏障,诱发感染。具体操作中,可参考「三问原则」:该痣是否有病理特征?祛除是否符合审美自主权?传统解读能否提供积极心理暗示?

未来研究可深入探索两大方向:一是建立痣相数据库,通过大数据分析传统吉凶判断与健康指标的关联性;二是开展跨文化比较,例如对比中医「望诊」理论与印度手相学对痣相的阐释差异,这将有助于揭示人类认知身体的共性模式。

女性痣相如同一面棱镜,既折射出古老东方的神秘主义智慧,又映照着现代科学的理性之光。在文化守正与健康至上的双重维度中,我们既要珍视传统相术承载的历史记忆,更需以批判性思维剥离其中的经验性认知。毕竟,真正决定命运的并非皮肤上一粒色素沉淀,而是个体在文化传承与科学认知之间建构的主体性选择。