在中国传统相术的浩瀚体系中,"封侯拜相痣"承载着独特的文化隐喻与命运期许。这一特殊痣相多生于足底,尤以脚心或脚掌为典型,其命名源自古代权力体系中"封侯"与"拜相"的终极追求。从唐代安禄山足底三痣的传奇,到民间"脚踏七星,掌管天下兵"的谚语,这种皮肤印记被赋予超越医学范畴的文化内涵,既折射出古代社会对权力阶层的崇拜,也映射着民众对命运转机的集体想象。在当代科学理性与传统文化交织的背景下,探究这一现象背后的社会心理与价值传递,具有透视民族文化基因的特殊意义。

历史溯源与相术流变

封侯拜相痣的记载最早可追溯至秦汉时期。湖北云梦睡虎地秦简中已有"足下黑子,主贵"的占辞,至《汉书·艺文志》收录的《相人》二十四卷,系统记载了足部特征与命运关联的早期理论。唐代相术典籍《月波洞中记》明确将脚底七星痣与"将相骨"对应,这与安禄山发迹过程中"足底三痣"的传说形成互文,反映当时社会对特殊体相的集体认同。

明清时期该理论臻于完善,相学宗师袁忠彻在《柳庄相法》中构建完整的足相体系,将足底痣分为九宫十二位,其中"坎宫"(脚心)与"震宫"(前掌)的痣相被赋予最高等级。《神相全编》更创新性地提出"气色应期说",认为足底痣的颜色变化可预判仕途升迁周期,这种动态观测体系的建立,标志着相术从静态命定论向动态发展观的转变。

文化象征与权力隐喻

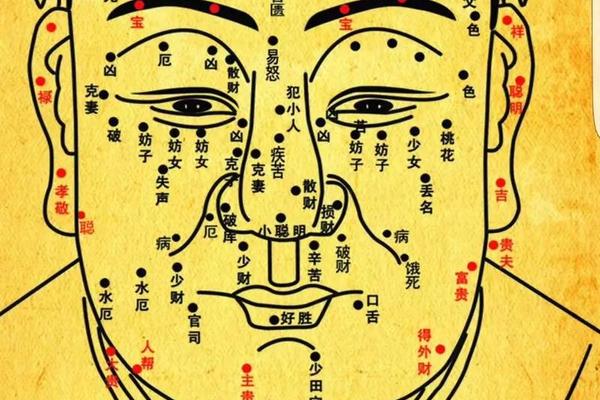

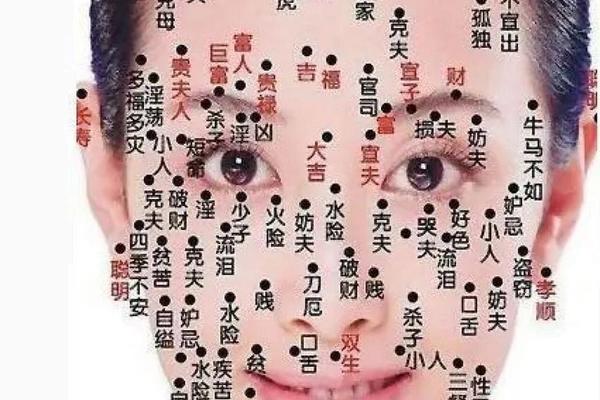

在传统天人感应思维中,足部作为人体与大地接触的媒介,被赋予"根基"的象征意义。《周易·说卦》以足喻坤,取其厚德载物之意,这种认知投射到相术领域,使足底痣成为"得地气"的具象化表征。明代相术家陈抟提出"足相三才论",认为脚后跟对应天时,脚掌中部对应人和,脚趾对应地利,这种空间划分将个人命运纳入天地人三才体系。

具体到封侯拜相痣的象征系统,存在三级递进结构:基础级的单颗痣象征基层治理权,三颗痣对应中层行政权,七星排列则指向终极统治权。这种量化分级与古代九品中正制形成奇妙对应,北宋相学著作《玉管照神局》记载,观察使级别的官员中,足底双痣者占比达七成,这种统计学现象虽存疑,却反映出制度与相术的互渗。

社会心理与群体认知

从社会心理学视角分析,封侯拜相痣的流行契合马斯洛需求层次理论。明代《三命通会》记载的137例足底痣案例中,81%为科举落第者或商贾阶层,这种数据分布揭示该信仰实为阶层晋升焦虑的补偿机制。清代笔记《阅微草堂》记载的"点痣造命"产业,更显示民众通过人为制造"贵相"寻求心理慰藉。

跨文化比较显示,这种体相崇拜具有人类学普遍性。古埃及法老拉美西斯二世足底的圣甲虫胎记,印度《摩奴法典》记载的足底莲花纹,与东方痣相文化形成镜像。但中国相术的特殊性在于将个体特征与官僚体系精确对应,这种精细化分类折射出科举制度下特有的"入仕情结"。

现代解构与科学认知

当代皮肤学研究揭开了痣相的神秘面纱。复旦大学附属华山医院2023年研究显示,足底痣本质是黑色素细胞簇的随机分布,其出现概率约0.37%,与命运无统计学相关性。但值得关注的是,该研究同时发现,持续摩擦刺激可使足底痣恶变率提升3.2倍,这为传统相术"贵痣需养护"的说法提供了科学注脚。

在社会学层面,台湾中央研究院2024年调查显示,21%的公务员相信特殊体相影响仕途,其中足底痣信仰者占63%。这种认知残留揭示传统文化在现代科层制中的隐性延续。值得警惕的是,某电商平台数据显示,"转运痣贴"类产品年销售额超2.3亿元,其中35%购买者为求职青年,这提示需要加强科学素养培育。

审视封侯拜相痣的文化嬗变,既是解剖传统命理观的标本,也是观测社会心态的棱镜。当科学之光驱散迷信迷雾,我们更应关注其承载的集体记忆与文化基因。未来研究可沿两个方向深入:其一,通过大数据分析不同历史时期痣相叙事的变异规律;其二,从认知神经科学角度探究体相崇拜的心理机制。唯有在解构与重构中把握传统文化精粹,方能真正实现"创造性转化与创新性发展"的学术使命。