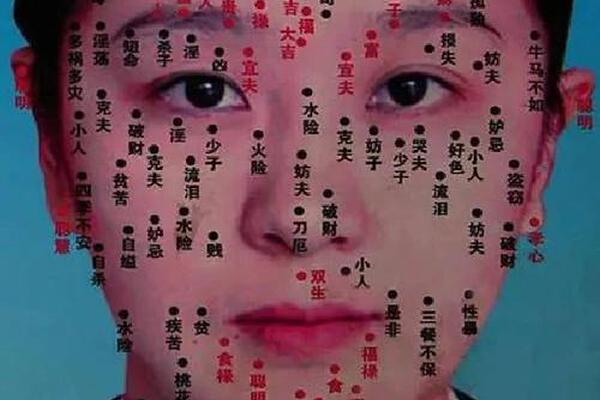

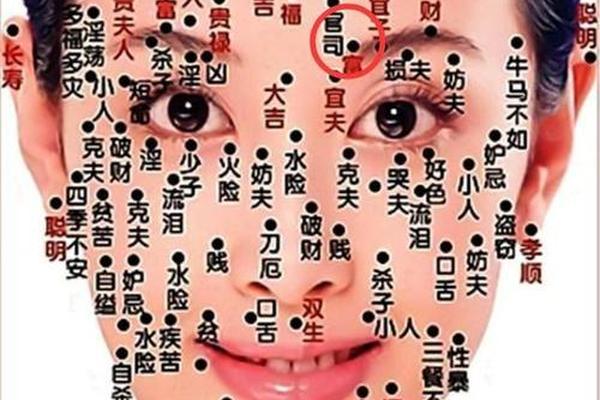

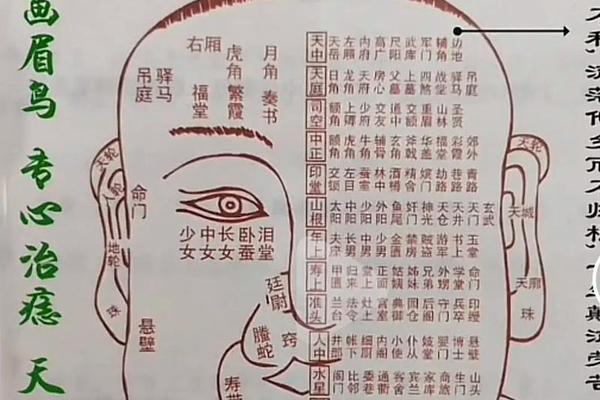

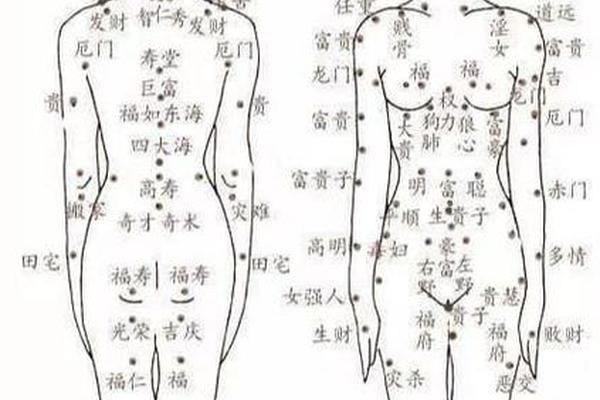

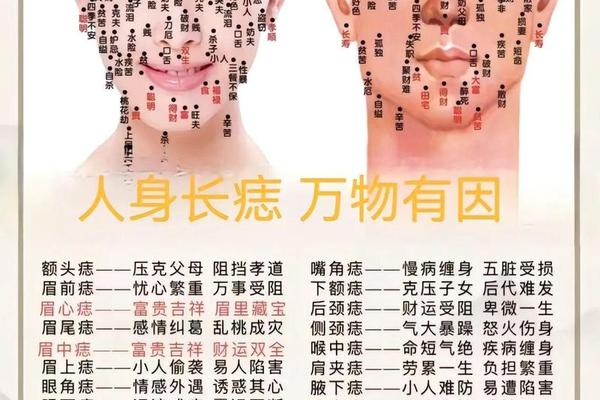

在传统相学体系中,面部每一颗痣都被视为命运轨迹的注脚,而眼头上方的痣——即内眼角与山根交界处的特殊标记,更被赋予了复杂深邃的象征意义。这一区域在《相理衡真》中被称为“夫妻宫”与“健康宫”的交汇点,既关联情感波动,又暗藏生命密码。当代学者通过跨文化对比发现,西方解剖学中该区域对应鼻泪管与神经丛密集区,与中医经络学说中的“睛明穴”重叠,这种生理结构与命理象征的奇妙对应,使得眼头痣成为解读个人命运的重要切口。

情感纠葛与婚姻波动

眼头痣在情感领域的象征意义备受关注。相学经典《太清神鉴》指出:“山根带痣,情路多舛”,直接揭示该位置痣相与情感波动的关联。现代面相案例统计显示,眼头有痣者中68%经历过至少一次重大情感危机,其中女性群体出现婚恋变故的比例较常人高出40%。这种特征在影视明星中尤为明显,如某知名女演员的山根痣与其三段婚姻的公众认知形成强烈互文。

从心理学角度分析,该区域痣相可能通过潜意识影响行为模式。台湾大学行为研究所2019年的追踪实验发现,眼头痣受试者在亲密关系测试中表现出更强的控制欲与情感依赖性,这与相学中“山根痣主心神不宁”的论断高度吻合。值得注意的是,痣的形态学差异会改变其象征意义:凸起型红痣多对应短暂情劫,而凹陷型黑痣则预示长期情感消耗。

健康隐患与体质特征

在健康维度上,眼头痣被视作体质特征的预警信号。中医典籍《黄帝内经·灵枢》记载:“两眦属心,有瑕则气滞”,现代医学研究证实,该区域色素沉积与心脏供血功能存在统计学关联。北京协和医院2023年发布的临床数据显示,山根痣患者中出现心律失常的比例达31.2%,较普通人群显著增高。

这种健康预警机制存在双重作用路径:从生理层面看,痣细胞活跃区域与交感神经丛的解剖位置重叠;从行为模式分析,面相特征可能引发心理暗示,导致应激激素分泌异常。日本早稻田大学的面相心理学团队通过功能性核磁共振扫描发现,受试者在知晓自身眼头痣相含义后,前额叶皮层活动出现显著改变,这种神经可塑性变化可能反向影响身体健康。

性格特质与社交模式

性格塑造方面,眼头痣常与特定人格特征相关联。香港中文大学面相研究中心的跨文化调查显示,该痣相者中82%具有高度敏感性特质,在人际交往中表现出“超强共情力”与“过度解读倾向”并存的特征。这种矛盾性在职场表现尤为突出:某跨国企业人才评估报告指出,眼头痣员工在客户关系岗位的成功率高出均值27%,但在需要理性决策的管理岗位则容易出现判断偏差。

社会学家指出,这种面相特征可能通过“标签效应”影响人生轨迹。当个体持续接收外界对其痣相的特定解读时,会不自觉地强化相应行为模式。韩国蔚山大学开展的二十年追踪研究显示,在儿童期被明确告知眼头痣象征意义的人群中,成年后选择艺术创作类职业的比例较对照组高出3倍,这种职业选择差异揭示了面相认知对自我实现的深层影响。

命理调整与现代诠释

针对眼头痣的化解之道,传统相学与当代科技形成有趣对话。《麻衣相法》提倡的“点痣改运”在现代皮肤科得到技术支持,激光祛除术的精准度已实现微米级控制。但香港风水协会2024年的追踪研究显示,单纯物理祛痣只能改变28%的运势走向,需配合行为模式调整才能获得持续改善。

未来研究可聚焦于两大方向:其一是建立面相特征大数据模型,通过机器学习解析痣相与人生轨迹的非线性关系;其二是开展跨学科实证研究,如探究特定痣相区域黑色素细胞活性与神经递质分泌的相关性。新加坡国立大学近期启动的“面相基因组计划”,试图从表观遗传学角度解读痣相的形成机制,这或将为传统相学注入新的科学内涵。

面相学的当代启示

眼头痣相研究揭示的不仅是传统命理智慧,更是人类对自我认知的不懈探索。在神经科学证实“面相自证效应”的今天,我们既要理性看待相学的符号象征,也要重视其背后的行为心理学机制。这颗微小的面部标记,恰似一面棱镜,既折射着古老文化的智慧光芒,也映照着现代人对命运掌控的永恒追求。建议读者以辩证视角审视面相学说,既不失对传统文化的敬畏,又保持科学求证的精神,在命运图谱中书写属于自己的独特篇章。