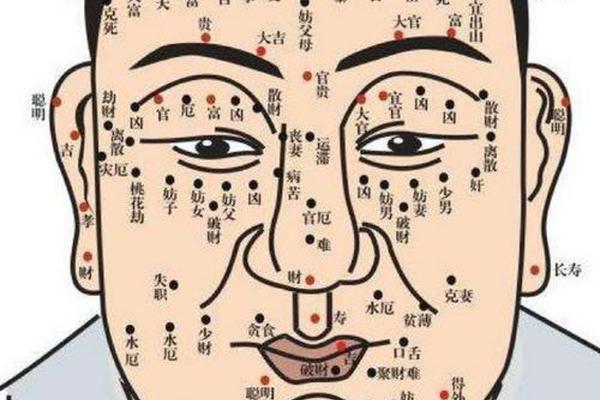

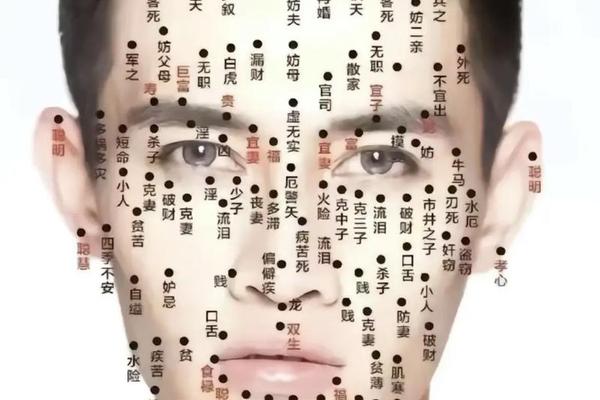

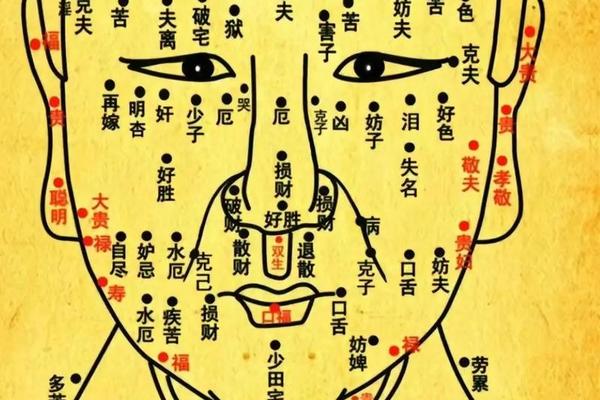

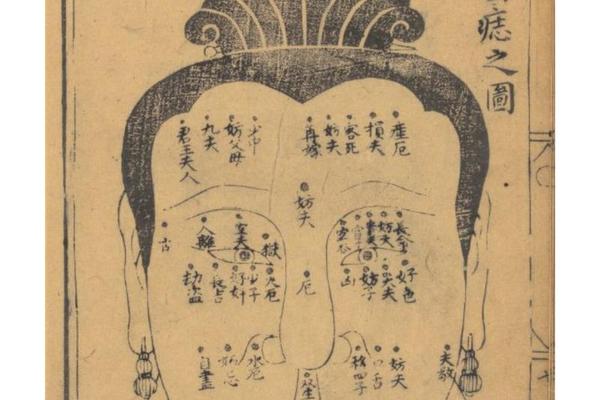

中国古代痣相学作为相术体系的重要分支,其理论基础可追溯至先秦时期。《中国古代痣相大全》作为该领域的集大成之作,系统整合了汉代许负《相书》、宋代《麻衣神相》等典籍的精髓,形成了以"显隐有别、形色定吉凶"为核心的理论框架。书中提出:"夫痣者,苟山之生林木,地之出堆阜也",将人体痣相与自然地理相类比,认为痣的形态、色泽与位置共同构成解读命运的密码。

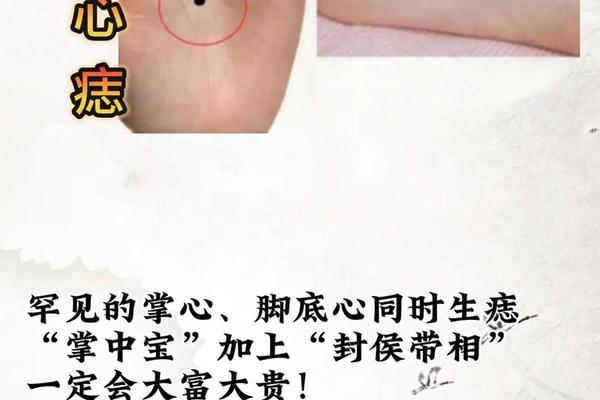

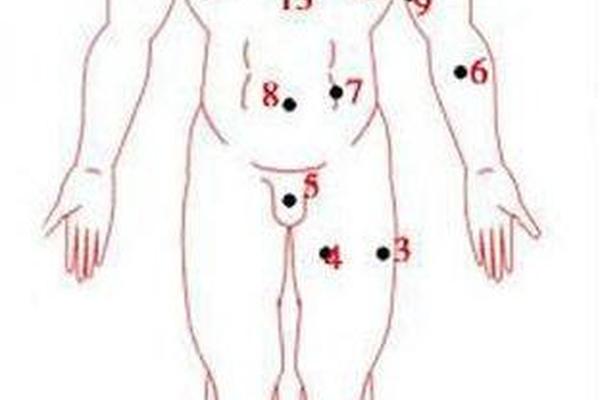

在分类体系上,该书创造性地将痣相分为显痣与隐痣。显痣即暴露于面、颈、手等部位的痣,其吉凶需结合具体方位判断;隐痣则藏于躯干、足底等隐秘处,多主富贵安康。例如书中记载刘邦左股有七十二隐痣,被视为"帝王瑞相",而显痣若生于眉尾、鼻翼等"凶位"则易招灾厄。这种分类方式不仅体现了古代"藏露之道"的哲学思想,更暗合中医"内外相应"的诊疗逻辑。

二、痣相判断的多维标准

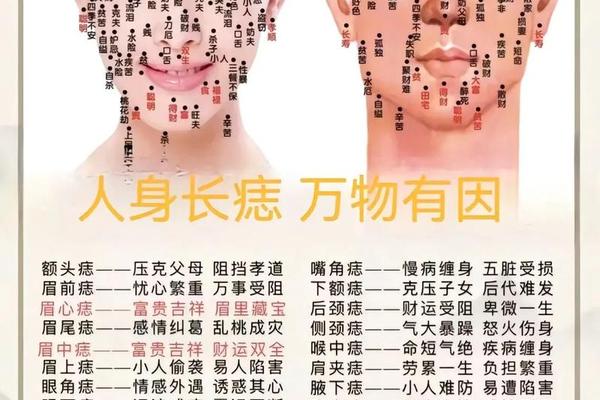

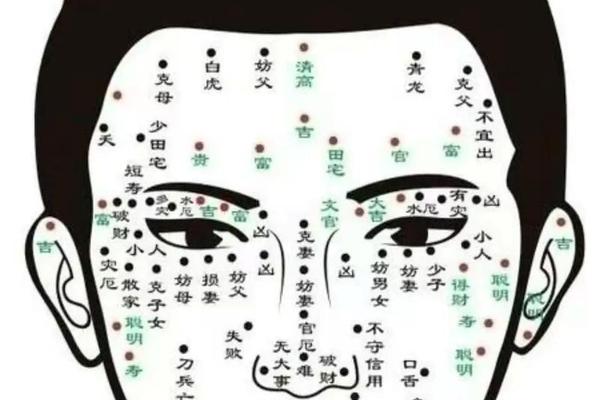

《中国古代痣相大全》建立了一套严密的判断体系,从形、色、位三个维度解析痣相内涵。在形态学层面,强调"圆如珠、凸如粟"为吉,推崇生长毫毛的"妙痣",认为此类痣相象征山岳草木之生机,主智慧通达、家业丰隆。反观边缘模糊、色泽浑浊的"死痣",则被视为命运坎坷之兆。

颜色辨析更是独具特色:朱砂色痣被奉为"跪拜痣",多见于王侯将相;茶褐色痣主刑克六亲;青黑色痣则预示性格暴烈。书中特别指出"红在黑旁,化凶为吉"的辩证观,如在法令纹处的黑痣本主孤苦,若旁生红痣便可转危为安。这种色彩命理说,与古代五行学说中的火克金、水生木等生克理论形成呼应。

三、特殊痣相的命运隐喻

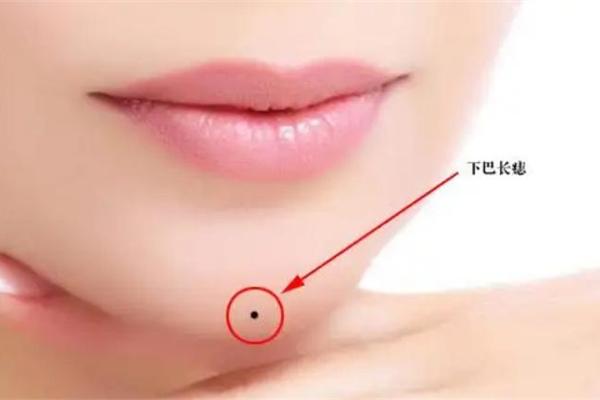

对于特定部位的痣相,书中建立了精细的象征系统。如眉间痣被称为"印堂痣",其色泽明润者主贵,暗沉者克妻;耳垂痣象征福泽深厚,但耳轮痣却易招水厄。更值得关注的是对"移动痣相"的记载——某些痣会随年龄增长改变位置,这种现象被解释为"天命流转"的具象化表现。

书中还收录了大量实证案例,如描述某商贾足心三颗呈三角排列的红痣,对应其四十岁后"水陆得利,骤成巨富"的人生轨迹。这些案例不仅印证了"隐处多吉"的理论,更暗含古代商贸活动中"行商坐贾"的区位经济智慧。

四、痣相学的文化辐射与争议

作为传统相术的组成部分,痣相学深刻影响了古代社会结构。《中国古代痣相大全》记载的"科举痣相说",导致明清时期江南士子流行点痣改运,催生出专门的"修相"行业。书中"颧骨痣主威权"的理论,更成为官员选拔的隐性参考标准。但在民间,过度依赖痣相判断也引发争议,明代李贽曾批判此为"舍本逐末之术"。

现代研究发现,某些特殊痣相确与生理特征相关。如书中定义为"性情暴烈"的青黑色痣,经生物学检测多属黑色素活跃区,这类人群的肾上腺素分泌通常高于常人。这为传统痣相学提供了科学解释的新视角。

五、当代价值与研究展望

在文化传承层面,《中国古代痣相大全》保存了大量民俗史料。书中关于"客死痣"与古代驿传制度的关联记载,为研究人口迁徙史提供了独特切口。而"妨奴婢痣"等阶级化表述,则折射出封建社会的等级观念。

未来研究可沿两个方向深入:一是运用大数据技术,建立古代痣相案例数据库,通过统计分析验证传统理论的概率学价值;二是结合皮肤医学,探究特殊痣相与激素水平、遗传疾病的内在联系。正如清代相学家陈钊所言:"相不独论,需合天地人三才而观",痣相学的现代转化,需在尊重传统文化的基础上实现科学解构。

文章

这部凝聚千年智慧的《中国古代痣相大全》,既是先民认知世界的特殊镜像,也是打开传统文化宝库的密钥。其价值不仅在于吉凶预测,更在于构建了天人感应的认知体系。在科学精神烛照下重新审视这部典籍,既能守护文化根脉,又可启迪跨学科研究的新可能。未来的探索,或可聚焦于传统相学术语与现代生物标记的对应关系,让古老智慧在当代焕发新生。