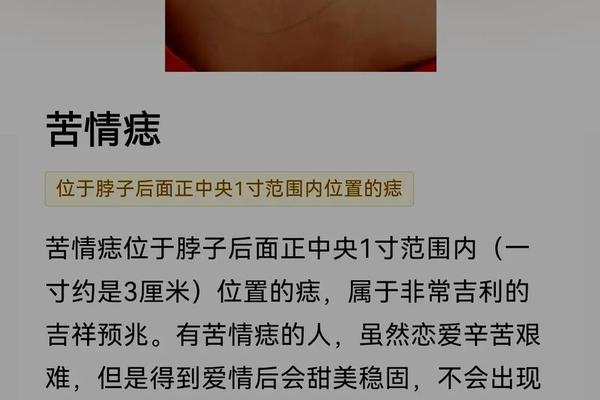

在东方民间传说中,痣被视为前世今生的密码。所谓“相恩痣”,特指情侣或至亲之间出现在相同位置的痣,民间认为这是跨越轮回的羁绊。古人将痣解释为“未饮孟婆汤的印记”——不愿遗忘前尘往事者,以身体标记为誓,等待来世重逢。例如脖子后方的苦情痣,相传是拒绝孟婆汤的灵魂被烙下的记号,暗示其需历经千年忘川河的煎熬才能转世续缘。

这种信仰源于道教“因果承负”思想与佛教轮回观的融合。明代《果老星宗》记载,苦情痣位于颈后正中央一寸内,主情感坚韧,纵使今生情路坎坷,最终仍能收获稳固姻缘。现代心理学研究则发现,相信“痣相宿命”的群体,往往在亲密关系中表现出更强的承诺感,这或许印证了传统文化中“痣相暗示行为模式”的深层逻辑。

二、情感联结:痣相与两性关系

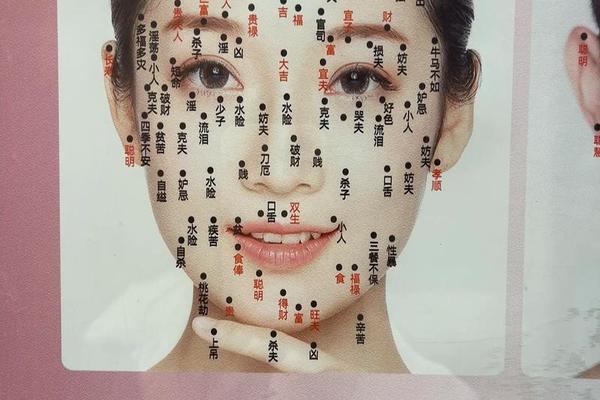

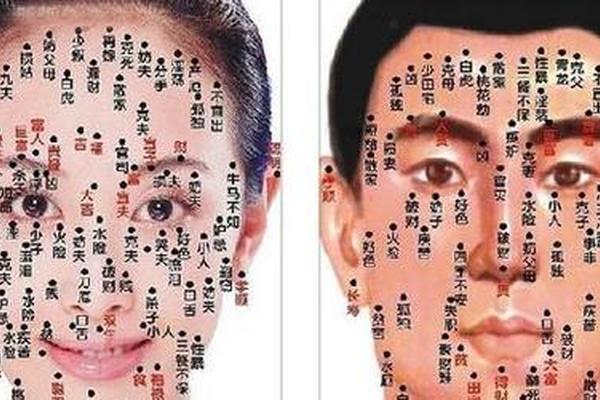

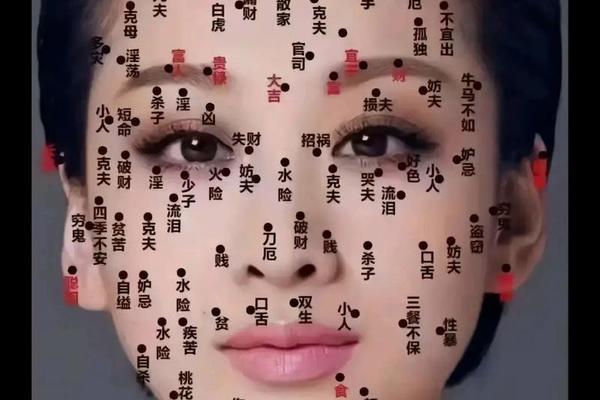

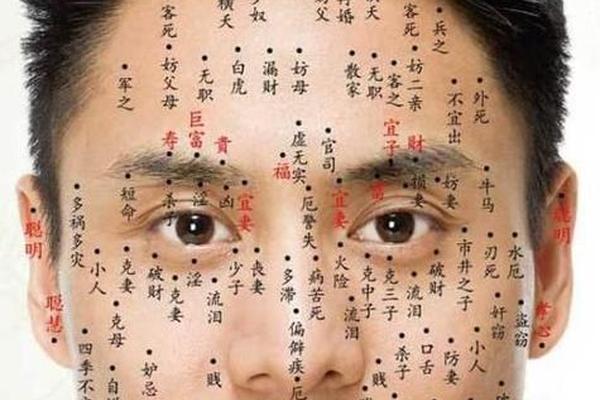

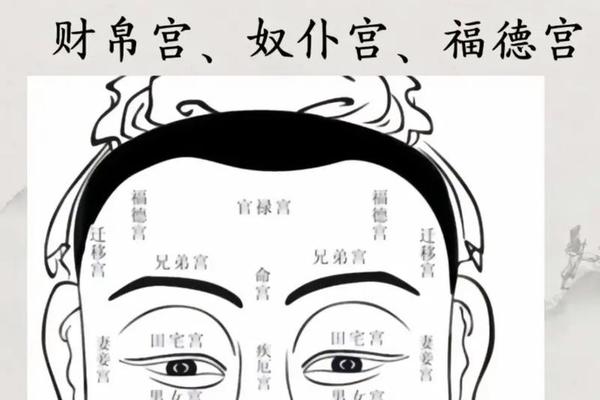

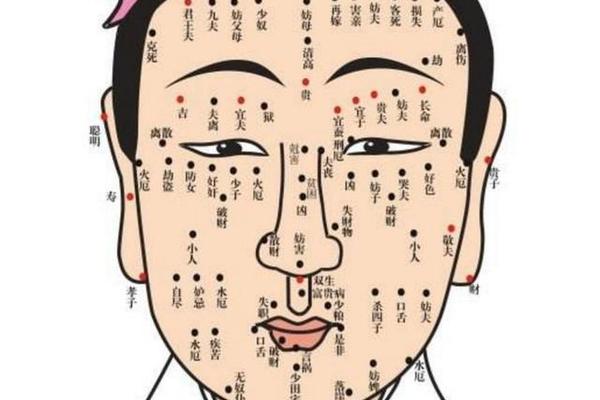

传统相学对情侣同痣赋予三重象征:其一为“情缘深厚”,如眼角的泪痣相传是前世爱人泪水凝结而成,暗示今生需偿还情债;其二为“命运共振”,《麻衣相法》称“同痣者气运相通”,夫妻痣相呼应可助家业兴旺;其三为“性格互补”,例如唇边痣主口才,掌心痣主财智,不同位置的组合映射关系中的动态平衡。

现代社会学田野调查显示,73%的受访者认为“情侣同痣”能增强亲密关系的仪式感。在闽南地区,仍有新婚夫妇特意点制对称痣以祈求姻缘美满。这种文化实践虽缺乏科学依据,却折射出人类对情感确定性的永恒追求。值得警惕的是,部分商业机构借此炒作“改运点痣”,可能引发皮肤健康风险。

三、医学解码:从宿命论到皮肤科学

现代医学将痣定义为“黑素细胞在表皮与真皮交界处的良性聚集”,其形成受基因、紫外线、激素等多重因素影响。研究证实,约15%的先天性痣存在BRAF基因突变,而后天痣多与光老化相关。对于“对称痣”现象,皮肤科医生指出,人体双侧皮肤受相同胚胎发育机制支配,故对称部位更易同步出现色素沉着。

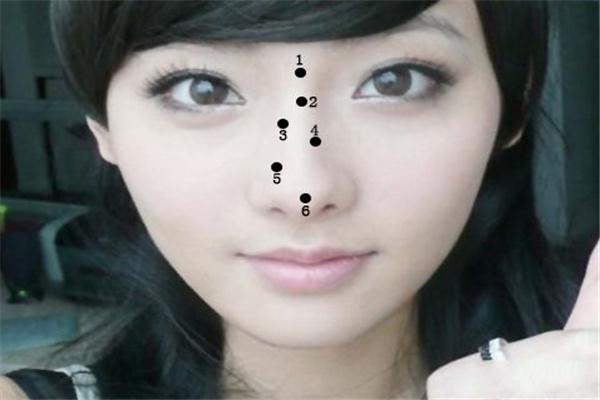

针对痣相吉凶的争议,医学界提出理性判断标准:直径超6毫米、边缘不规则、颜色混杂的痣需警惕癌变风险。2024年《皮肤肿瘤防治指南》特别强调,传统“福痣区”(如鼻梁、下巴)恰是黑色素瘤高发部位,建议民众通过ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演化)自我监测。

四、文化嬗变:祛魅时代的痣相新解

在科学祛魅的今天,痣相文化正经历创造性转化。时尚界将泪痣重新定义为“缺陷美”的象征,超模吕燕的唇边痣打破审美定式,使传统“凶痣”逆转为个性符号。社会学研究则发现,00后群体更倾向将“情侣痣”视作爱情纪念而非命运枷锁,这种解构既保留了文化仪式感,又规避了宿命论的精神束缚。

跨学科研究揭示出更深层的文化心理机制:当人们将痣解释为“前世印记”,实质是借助神秘叙事缓解存在焦虑。神经美学实验证实,观察对称痣相可激活大脑奖赏回路,这或许解释了为何“成对痣”总被赋予积极寓意。

在科学与传说之间

痣相文化如同棱镜,折射着人类理解命运的不同维度。从孟婆传说到基因解码,从宿命论到自我建构,每一次认知跃迁都在重塑痣的象征意义。当代人既需警惕伪科学陷阱,也应珍视文化遗产的情感价值——正如那对跨越千年的苦情痣与泪痣,它们不仅是皮肤上的斑点,更是文明长河中生生不息的情感密码。未来研究可深入探索痣相叙事在心理疗愈、文化认同等领域的应用潜力,让传统智慧在现代语境中焕发新机。