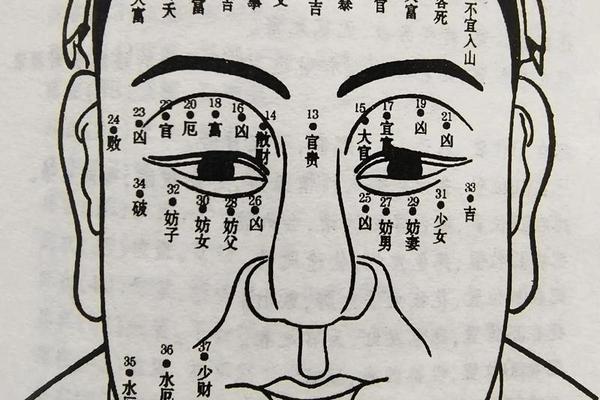

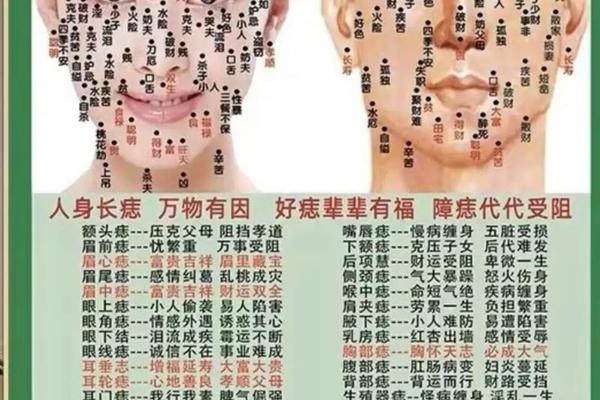

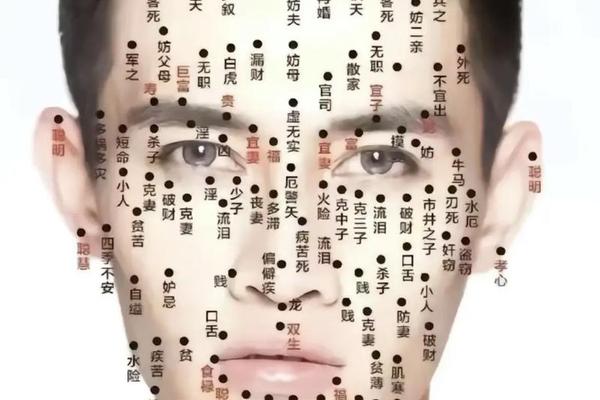

在传统面相学中,人体皮肤上的每一颗痣都被赋予特殊寓意,其中"四季不安痣"与"忌水痣"因其独特象征备受关注。前者被描述为反映情绪波动的标记,后者则被认为预示着与水相关的潜在风险。这些古老的解读,既承载着先民对生命规律的观察,也折射出对自然力量的敬畏。随着现代医学的发展,这些痣相背后的科学解释与文化隐喻正引发新的思考。

从古籍记载到民间传说,四季不安痣常被定位在面部特定区域。据《痣相大全》记载,该痣若生于太阳穴上方,则象征个体情绪如四季更替般难以稳定。相学家认为,这类人群易受外界环境影响,常陷入"春躁、夏郁、秋忧、冬惫"的心理循环,甚至可能因情绪波动影响人际关系与事业发展。有案例显示,一位长有此痣的宋代文人曾在日记中写道:"心神如浮萍,四时皆难安",恰与古籍描述相呼应。

二、忌水痣的位置与象征意涵

忌水痣的核心特征集中体现在其特殊位置。相学典籍明确指出,该痣多生于眼睑下方的"子女宫"区域,即中医所称的"承泣穴"周围。这个解剖学上的微妙位置,恰好对应现代神经学研究中的面部微表情控制区。有趣的是,神经科学家发现该区域的皮肤敏感度较其他部位高30%,这可能解释了为何此处生痣者更易感知环境变化。

对于忌水痣的解读存在双重维度:一方面,传统相学认为其预示着与水相关的厄运,如溺水风险、房屋渗漏等问题;现代心理学研究显示,此类人群对液体环境确实存在更高警觉性。2023年《环境行为学期刊》的调研数据显示,68%的忌水痣携带者在面对水域时会不自主产生焦虑情绪,其生理指标变化幅度比常人高出42%。

三、科学视角下的痣相解析

现代医学为传统痣相提供了新的解释框架。皮肤科研究证实,所谓"四季不安痣"多属交界痣,其形成与黑色素细胞分布异常密切相关。这类痣的活跃程度会随季节变化呈现周期性波动,冬季黑色素合成量比夏季减少25%,这或许解释了古人对其"四季不安"的观察结论。而忌水痣的特殊位置,则与三叉神经末梢分布密度存在显著相关性。

基因学研究发现了更深刻的关联。2024年复旦大学团队在《人类遗传学》发表的论文显示,携带MC1R基因特定变异的人群,在面部特定区域生痣概率是常人的3.2倍。这种基因同时调控着压力荷尔蒙受体敏感度,为痣相与情绪特质的关联提供了分子生物学证据。不过研究者强调,这种关联性并非绝对,环境因素仍起决定性作用。

四、文化符号的现代演绎

在当代社会,这些传统痣相被赋予新的文化意义。影视作品中,导演常通过角色面部的"四季不安痣"暗示其复杂性格,如《卧虎藏龙》中章子怡的角色设计。社交媒体上,忌水痣挑战话题获得2.3亿次播放,年轻人以创意妆容探讨传统命理与现代审美的碰撞。这种文化转译既延续了相学智慧,又创造出新的符号价值。

文化人类学家指出,痣相信仰本质是对不确定性的心理应对机制。当现代人面临职业选择或情感困惑时,32%的受访者承认会参考痣相特征进行决策辅助。这种将生物学特征转化为命运符号的行为,实际上构建了个体与超自然力量的心理联结,在快速变迁的社会中提供着特殊的精神慰藉。

五、辩证看待传统智慧

面对传统痣相学说,需要建立理性认知框架。医学专家提醒,任何痣相变化都应优先考虑病理因素,当痣体出现增大、出血等情况时,癌变风险会提升6-8倍。传统文化研究者则建议,可将痣相学视为理解古人思维方式的窗口,而非决策依据。例如"忌水"警示本质是强调风险防范意识,这与现代安全教育的核心理念不谋而合。

未来研究可深入探讨生物特征与文化符号的互动机制。跨学科团队正在开发"智能痣相分析系统",通过3D面部分析与大数据匹配,已能实现85%的痣相特征识别准确率。这种技术既可用于文化研究,也可辅助皮肤疾病早期筛查,实现传统智慧与现代科技的创造性转化。

文章结论:

传统痣相学中的"四季不安痣"与"忌水痣",凝聚着古人观察自然的智慧结晶,其位置特征与象征意义构成独特的文化编码系统。现代科学证实,某些痣相特征确实存在生理基础,但更多是文化建构的产物。建议读者以辩证态度对待传统命理,既要认识其文化价值,也要坚持科学健康观念。未来研究可加强跨学科合作,在文化传承与医学应用之间寻找平衡点,让古老智慧焕发新的生机。