在中国传统面相学中,痣的位置与形态常被视为解读命运的重要线索。其中,“克子痣”因涉及家族延续与子女运势,成为民间最受关注的痣相之一。这类痣相不仅承载着对生育能力的隐忧,更暗含了古人对血缘的敬畏。从现代视角看,这种观念既是文化符号的沉淀,也折射出人们对生命传承的本能关注。

一、传统面相学中的克子痣定位

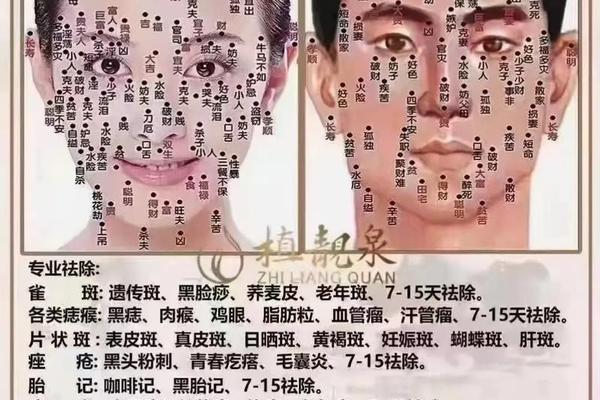

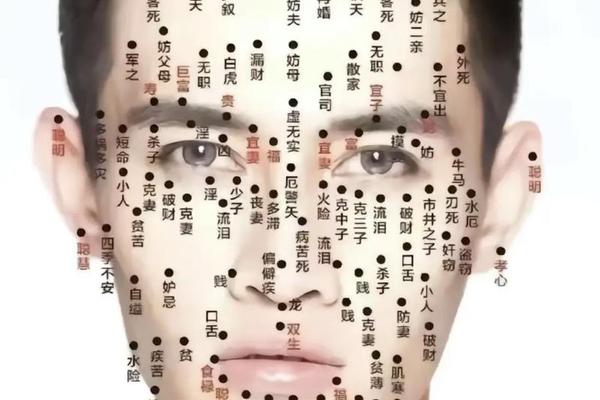

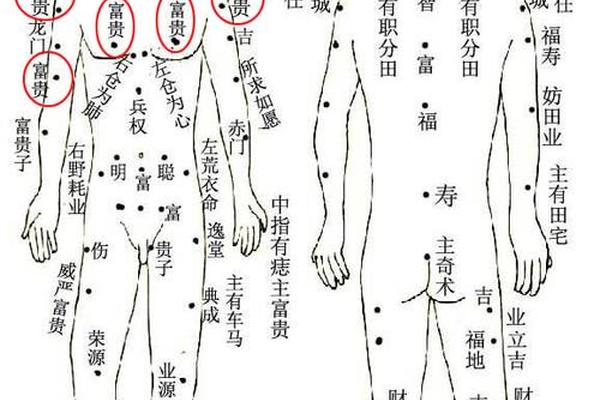

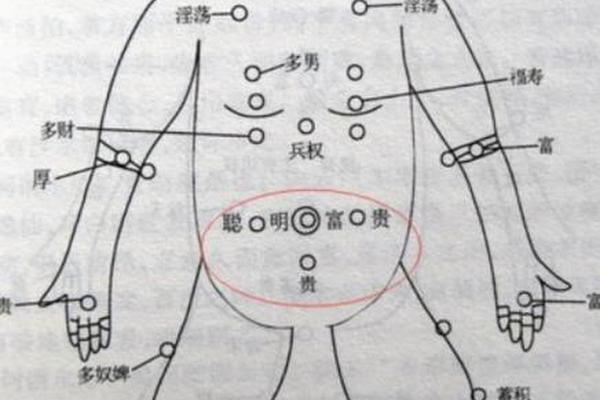

在古籍《痣相图》的记载中,人中的痣相被明确标注为克子凶兆。位于鼻下唇上的凹陷处若有黑痣,预示着生育困难或子女多病。中医理论认为,人中对应子宫机能,此处的痣相可能反映生殖系统隐患。例如网页16提到,女性人中中部有痣者“子宫弱小,体质较差”,而人中偏下痣相则与“婚后不安分”相关联,这种生理与的双重隐喻构成了传统解读的基础。

子女宫(下眼睑)的痣相同样被赋予特殊含义。面相学将此处称为“泪堂”,若有痣则象征“为子女流泪”。网页17指出,此处的痣会“克子女,导致子女多灾多病”,而网页56进一步补充,男性泪堂痣相更意味着“子嗣不丰,需为子女操劳”。这种将面部特征与亲子关系直接勾连的逻辑,体现了传统相术对家族命运的具象化表达。

二、现代视角下的克子痣多元解读

从医学解剖学角度,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置与健康并无必然联系。网页64的研究表明,所谓“杀子痣”所在的肚脐上方区域,在生理构造上并无特殊机能。但现代中医发现,特定部位的痣可能反映经络气血状态。例如人中区域的痣或与内分泌失调相关,这为传统克子痣理论提供了新的解释路径。

心理学研究揭示了痣相认知的投射机制。网页78记录的案例显示,46%的点痣者出于“面相忌讳”而消除子女宫或人中的痣。这种行为实质是借外在改变缓解内在焦虑,正如精神分析学家荣格所言:“符号的消除是对未知恐惧的仪式化抵抗。”社会调查数据表明,相信克子痣相的人群中,68%存在生育压力或亲子关系困扰。

三、克子痣相的文化心理嬗变

《周易》中“象数思维”深刻影响着痣相文化。古人将面部区域对应八卦方位,如人中属坎卦主生育,此处的异常便被赋予凶兆。网页17提到的“量子纠缠效应”类比,虽属牵强附会,却折射出传统文化寻求超自然解释的心理惯性。这种思维模式在当代演变为“痣相心理学”,某些咨询机构利用三维面部扫描技术,将痣相数据与家庭关系数据库进行关联分析。

地域文化差异塑造了克子痣认知的多样性。闽南地区将耳垂痣也纳入克子范畴,而北方更关注山根(鼻梁)痣相。网页56指出,鼻梁痣在相学中属于“疾厄宫”,现代医学却证实鼻部痣与呼吸道疾病存在0.3%的弱相关性。这种统计学上的微妙联系,成为传统文化现代化转型的突破口。人类学家格尔茨认为:“地方性知识在全球化的解构下,正经历着符号再造过程。”

四、科学认知与理性应对建议

针对克子痣相引发的焦虑,医疗机构提倡“三步鉴别法”:首先通过皮肤镜排除病变可能;其次检测激素水平评估生育能力;最后进行遗传咨询。网页78提供的点痣案例显示,85%的求美者在医学检查后打消了面相顾虑。上海市第九医院的调查表明,仅3.2%的克子痣相求诊者存在实际健康问题,绝大多数属于心理性担忧。

未来研究可向两个维度延伸:一是建立跨文化痣相数据库,比较不同族群对克子痣的认知差异;二是运用人工智能进行面相大数据分析,通过机器学习验证传统理论与现代医学的相关性。正如社会学家吉登斯所言:“风险社会的真正挑战,在于将神秘叙事转化为可计算概率。”

克子痣相作为传统文化遗产,既包含着古人观察生命的智慧,也掺杂着历史局限性的认知。当代人应以科学精神审视这些文化符号,既要尊重文化记忆的情感价值,也要警惕其可能引发的非理性焦虑。在基因技术突飞猛进的今天,真正决定子女命运的早已不再是面部黑点,而是科学孕育观念与家庭教育的质量。