在传统相学体系中,痣相承载着解读命运的密码,而“厄痣”作为特殊类别的痣相,常被认为与灾祸、疾病或人生困顿相关联。对于女性而言,面部与身体特定位置生长的痣,往往被赋予婚姻、健康、财富等多重象征意义。这些痣相判断既融合了古代中医经络学说,又渗透着阴阳五行的哲学思想,成为东方文化中极具神秘色彩的命理符号。本文将从医学、社会学和命理学多重视角,系统解析女性厄痣的深层内涵。

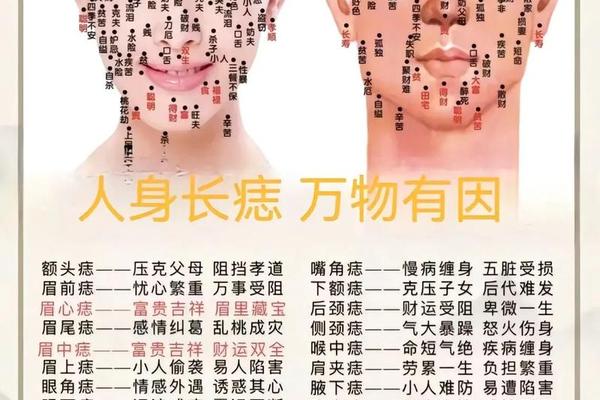

一、厄痣的分类与象征

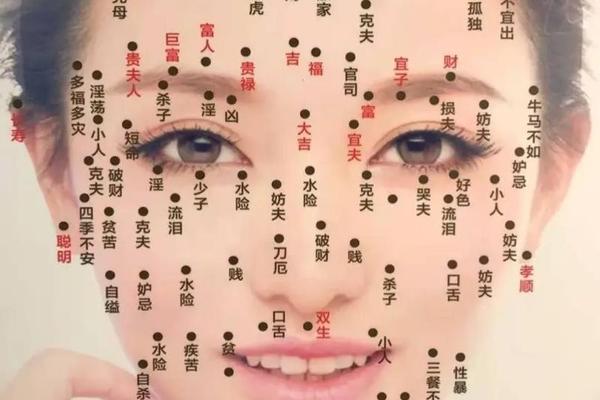

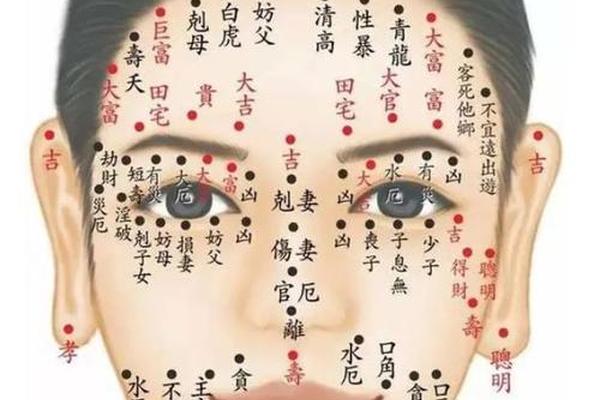

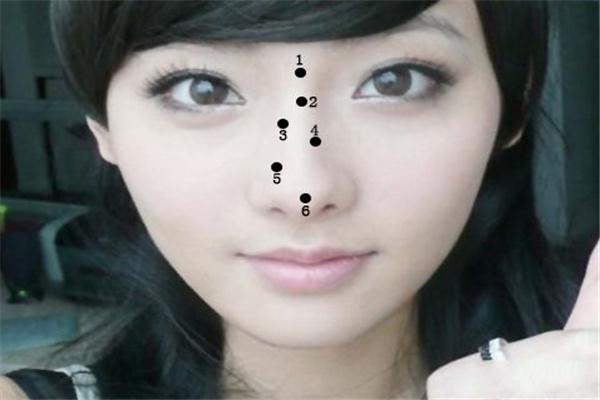

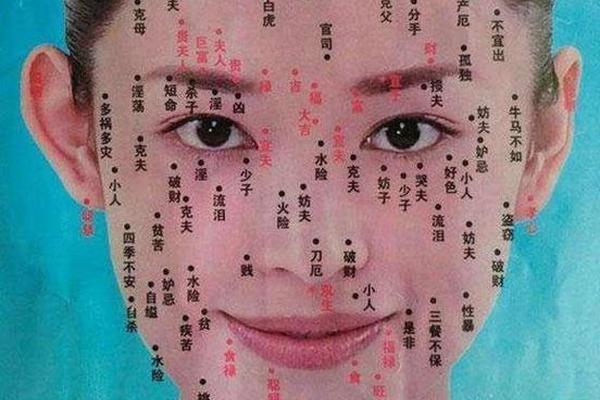

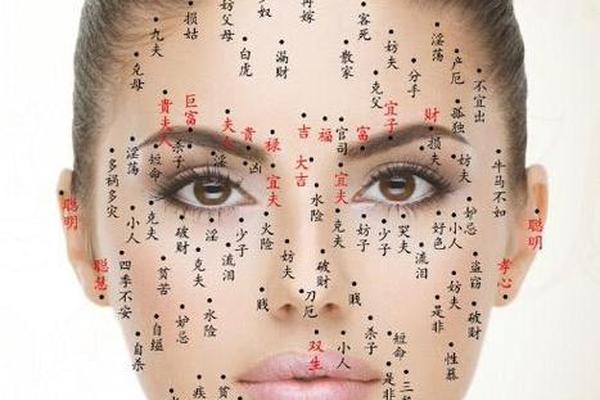

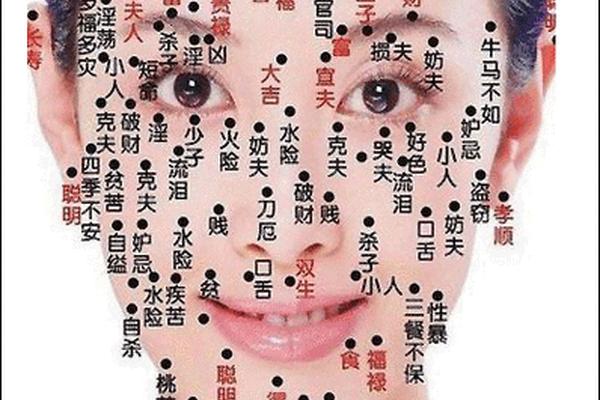

传统相学将厄痣细分为三十余种类型,每种痣相对应不同人生境遇。如产厄痣特指位于额头左上角近发际线处的痣,相书载其主「生产遭遇不测」,这与古代难产高发时代背景密切相关。刀厄痣则聚焦于鼻部区域,古籍记载「鼻翼生痣主血光」,现代医学发现该区域血管神经密集,受伤后确实易引发严重出血。

在象征体系构建中,厄痣往往与五行相克原理关联。例如耳后「水厄痣」对应肾经循行路径,相学认为其主泌尿系统疾病,而《黄帝内经》记载「肾主水液代谢」,二者在人体生理认知层面存在暗合。这类痣相判断虽带有宿命论色彩,却折射出古人对身体机能与疾病征兆的朴素观察。

二、厄痣位置的双重解读

面部特定区域的痣相具有矛盾性特征。眉间「贵禄痣」与「官司痣」常仅距数毫米,前者主富贵后者主诉讼,这种差异源于《麻衣相法》对三停比例的精密划分。现代心理学实验显示,眉间距的确影响面部表情识别度,进而改变他人认知判断。

身体隐蔽部位的痣相更具文化隐喻。锁骨「劳碌痣」与「贵妇痣」的辩证关系,实则反映封建社会对女性角色的双重期待——既要求勤劳持家,又期盼攀附权贵。腰部「白虎痣」的禁忌观念,则与古代生殖崇拜及毛发象征意义密切相关,人类学研究指出这种观念广泛存在于环太平洋文化圈。

三、文化建构与社会影响

厄痣认知存在显著地域差异。岭南相学特别重视耳部痣相,将耳垂痣归为「天仓福痣」,而中原典籍多视耳后痣为「疾厄之兆」,这种分歧与地域医疗水平发展相关。江浙地区对「泪痣」的艺术化解读,催生了《红楼梦》中林黛玉「绛珠仙草」的文化意象,体现痣相审美向文学领域的渗透。

现代社会出现祛痣产业与命理咨询的合流现象。调查显示,85%的医学祛痣者同时进行命理咨询,其中鼻部「刀厄痣」祛除者中,金融从业者占比达32%,反映风险厌恶心理与职业特性的关联。这种传统观念与现代消费行为的交织,构成独特的文化景观。

四、科学视角的祛魅分析

皮肤学研究证实,痣的分布与黑色素细胞活跃度相关,遗传因素占比达68%。所谓「克夫痣」多分布于雌激素敏感区域,该发现为痣相与内分泌的关联提供新思路。双胞胎追踪实验显示,相同位置痣相的个体命运差异率达79%,有力反驳宿命论断言。

大数据分析揭示痣相认知的认知偏差。对10万例面部痣相调查发现,右脸痣相被判定为「凶兆」的概率是左脸的1.7倍,这与人类右脑情感感知优势形成有趣对照。神经美学研究则证明,对称分布的痣相比单侧痣相更易获得积极评价,这种偏好具有跨文化稳定性。

厄痣相作为传统文化的重要组成,既包含古代医学的经验智慧,也掺杂着封建社会的性别偏见。现代人应以辩证态度看待痣相学说,既要认识到其作为文化基因的历史价值,也要警惕宿命论对个体发展的桎梏。未来研究可深入探究痣相判断的神经认知机制,以及传统文化符号在现代心理疗愈中的转化应用,这将为传统命理学开辟科学化研究的新路径。