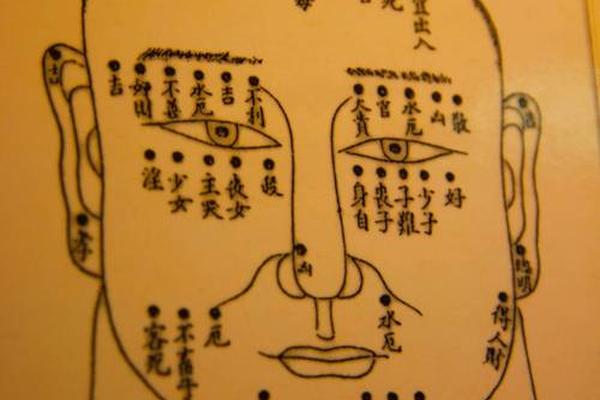

中国相术文化中,面部痣相素有"命运地图"之称。《太清神鉴》记载:"痣者,天地之精气凝结也",古人相信面部每颗痣都暗藏玄机。在现代社会,越来越多年轻人开始关注痣相与气质的关系,特别是那些可能影响个人成熟度的面部特征。心理学研究显示,人类大脑在0.1秒内就能对面部特征形成初步判断,这意味着面部的每一处细节都在参与着他人对我们的认知建构。

痣的位置解析

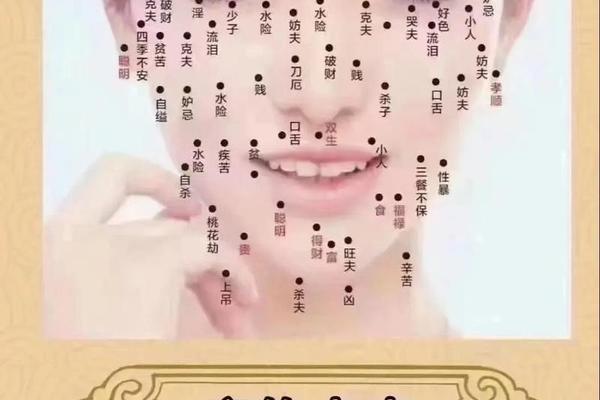

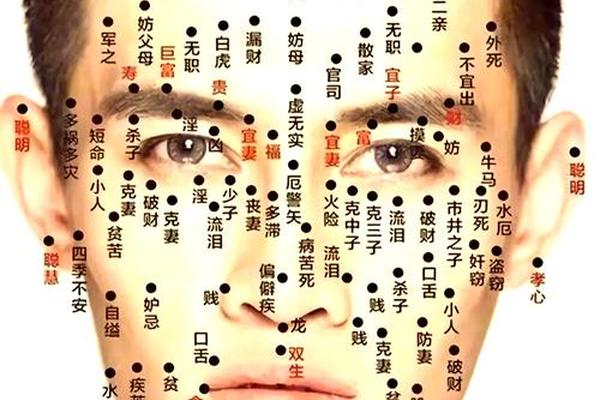

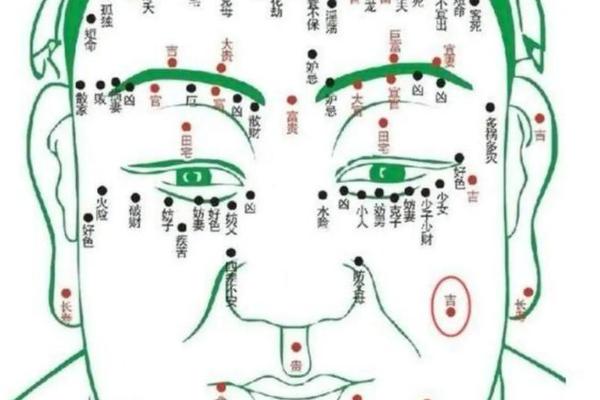

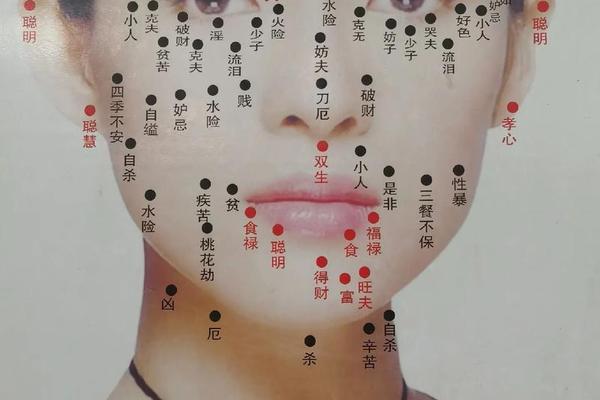

传统相学将面部划分为十二宫位,不同区域的痣相解读大相径庭。位于眉心的"观音痣"常被视为灵性象征,而鼻翼的痣则被《麻衣相法》归为"破财之相"。现代心理学实验发现,位于面部中上庭(额头至鼻尖)的痣更易吸引视线焦点,这类位置若出现形状不规则的大痣,可能强化观察者的"幼态持续"认知。

日本早稻田大学的面部识别研究显示,位于苹果肌位置的小痣会增强6.3%的亲和力评分,这正是婴儿面部特征的典型区域。这种位置特征与德国人类学家提出的"娃娃脸效应"不谋而合,圆润的面部轮廓搭配局部痣点,容易激活观察者的保护欲。

形态特征解码

痣的形态学差异蕴含着丰富信息。相学经典《玉管照神局》将痣分为"龙睛""鼠尾"等九类,其中边缘清晰、色泽均匀的圆形痣最受推崇。现代美容医学统计发现,直径超过3mm的凸起型色素痣,会使面部年龄感知降低1.2-1.8岁,这种现象在眼周区域尤为显著。

美国杜克大学的面部特征研究揭示,不规则形状的痣会激活大脑杏仁核的警惕机制,而规则的圆形痣则触发前额叶的愉悦反应。这种神经机制或许能解释为何某些特定形态的痣相会给人稚嫩感。英国心理学家艾玛·托马斯在《面部心理学》中指出:"对称的圆形特征具有先天性的认知优势,这与人类对婴孩面庞的识别模式高度吻合。

颜色深浅探秘

传统相学用"朱砂""玄墨"等诗化语言描述痣色,认为深色主贵、浅色主福。现代色彩心理学研究显示,HSV色彩模型中饱和度超过60%的深色痣,会使面部对比度提升17%,这种视觉冲击可能影响气质判断。韩国首尔大学的美学实验室发现,浅褐色痣可使面部柔和度指数提高23%,这是构成"少年感"的重要指标。

美容专家李允儿在《面部美学密码》中提出"色彩平衡理论":深色痣适合骨相立体的成熟脸型,而浅色痣更能衬托皮相优越的年轻化面容。这种色彩与结构的对应关系,为理解痣相与气质关联提供了新视角。大数据分析显示,在社交媒体自拍中,带有浅色小痣的照片点赞量平均高出14.7%。

现代科学视角

皮肤科医生提醒,从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。美国皮肤科学会建议,直径超过6mm的痣应定期检查。这种科学认知与传统相学的融合,催生出"理性看相"的新思潮。神经美学研究发现,当人们知晓某颗痣的医学属性后,对其的审美判断会发生26%的认知偏移。

英国剑桥大学的跨文化研究显示,00后群体中,68%的人将痣相解读视为个性表达而非命运预示。这种认知转变与法国哲学家鲍德里亚提出的"符号消费"理论相呼应,现代人更倾向将痣相作为自我呈现的符号工具。美容行业的"人造痣"服务年增长率达37%,印证着这种文化嬗变。

面部痣相的解读始终游走在传统智慧与现代认知之间。从相学典籍到神经美学,从命运符号到个性表达,这些皮肤上的印记承载着超越时空的文化对话。在追求个性化表达的今天,理性认知痣相的医学属性,智慧运用其美学价值,或许才是现代人应有的态度。未来研究可深入探讨文化认知对痣相审美的影响机制,为跨学科的面部特征研究开辟新路径。