在东方传统命理学中,身体各部位的痣相常被视为解读命运与性格的密码,而女性附近的痣因其位置的隐秘性,更被赋予复杂的象征意义。这一现象不仅承载着古老的相学文化,也与现代医学的健康警示形成微妙交织。从传统命理到现代医学,从文化符号到生理特征,痣相背后的多重解读折射出人类对身体认知的多维视角。

传统面相学的多维解读

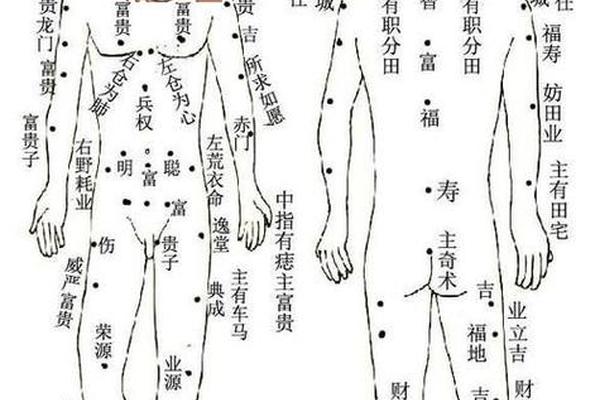

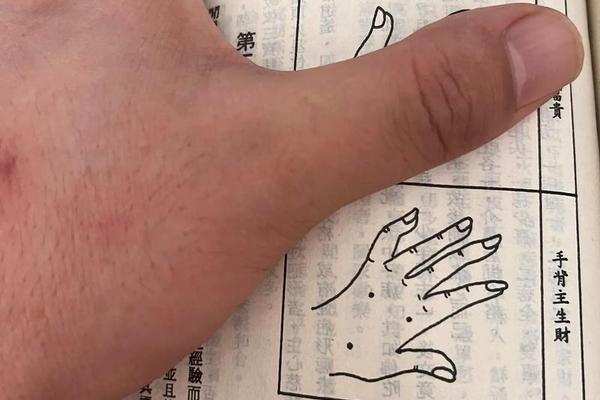

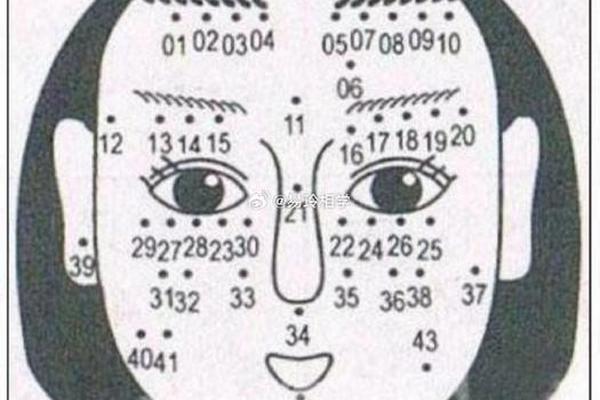

在传统痣相学体系中,痣相被视作性格与命运的显性符号。相学经典《神相全编》提出“隐处生痣,贵贱可窥”的观点,认为私密部位的痣相较显性位置更具深层命运启示。具体而言,左侧的痣象征“贵”,暗示命主易得贵人提携,在事业与婚姻中占据优势地位;右侧则主“富”,预示财富积累能力。这种左右区分的理论,实则与古代阴阳学说中的“左阳右阴”观相呼应,体现传统相学对空间方位的象征性运用。

更深层的解读将痣相与经络学说结合。任脉主胞胎,肝经主情志,脾经主嗜好,区域恰好是这三条经络的交汇处。因此痣相位置可关联健康与性格:耻骨上方的痣可能影响生育系统,靠近肝经路径的痣暗示情绪波动大,外阴痣相则被视为特殊嗜好的标志。这种将生理结构与命理关联的思维方式,反映出古人“天人合一”的哲学观。

医学视角下的风险警示

现代医学研究揭示,外阴色素痣存在0.3%-4.5%的恶变概率。摩擦频繁的解剖位置特性使其成为黑色素瘤的高危区域,临床数据显示,40%的恶性黑色素瘤源于色素痣的异常病变。特别是交界痣(表皮与真皮交界处的痣细胞)具有更高的癌变风险,其恶变过程可能表现为痣体突然增大、颜色深浅不一或边缘模糊等特征。

诊断标准方面,ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色多样、直径超6mm、进展变化)是临床重要依据。案例显示,某患者外阴处直径仅3mm的色素痣,在两年内发展为浸润性黑色素瘤,期间仅出现轻微瘙痒,凸显该部位病变的隐匿性。医学界建议对持续摩擦部位(如、会阴)的痣进行预防性切除,病理检查显示,及时干预可将五年生存率从不足20%提升至90%。

文化符号与科学认知的碰撞

痣相文化在现代社会呈现双重面向:一方面,网络测算平台数据显示,约38%女性曾基于痣相解读进行人生决策;医学调查发现,67%的外阴黑色素瘤患者曾误将病变征兆解读为“桃花运旺盛”的吉兆。这种认知错位揭示传统文化与现代科学的冲突——将生理特征过度符号化可能延误诊疗时机。

心理学研究指出,对隐秘部位痣相的过度关注可能引发焦虑情绪。某横断面调查显示,在知晓痣相“旺盛”解读的女性中,23%出现自我认知失调,9%产生亲密关系障碍。这提示我们需要建立更科学的身体认知框架:既承认痣相文化的历史价值,也需警惕其可能带来的心理暗示偏差。

健康管理的理性路径

对于痣相的科学管理,建议实施三级观察体系:每月自检关注形态变化,每年前往皮肤科进行皮肤镜检测,高危人群可考虑DNA基因检测。处理方式需个性化选择,直径小于3mm的稳定痣可采用激光治疗,而摩擦频繁区域的痣建议手术切除并送病理检验。术后护理需注重创面保护,临床数据显示规范使用硅酮疤痕贴可使增生概率降低62%。

在文化认知层面,建议采取“双轨并行”策略:教育体系应加强基础医学知识普及,而文化研究者可开展痣相符号的现代转译工作。例如,将传统“左贵右富”说转化为对个人潜能认知的隐喻,而非宿命论解读。这种转化既能保留文化记忆,又能引导理性认知。

痣相承载着从相学预言到医学警示的认知演进,其解读史本质是人类对身体认知的镜像反射。在当代语境下,我们需要构建包容而理性的认知框架:既承认文化符号的心理暗示作用,更需建立以医学实证为基础的健康管理体系。未来研究可深入探讨文化意象如何影响就医行为,以及跨学科视角下的身体符号学建构,这或许能为传统命理与现代医学的对话开辟新路径。