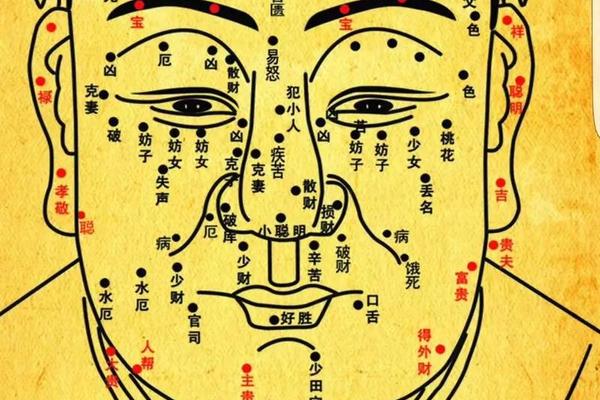

在中国传统文化中,面相学承载着对生命轨迹的解读与期待,而男童脸上的痣因其位置、形态的微妙差异,往往被赋予丰富的象征意义。从古至今,痣相学在民俗文化中占据独特地位,既有对吉凶的隐喻,也暗含对性格与健康的观察。随着现代医学的发展,痣的医学意义与传统解读形成交织,为理解这一古老学说提供了多维视角。

一、传统痣相文化溯源

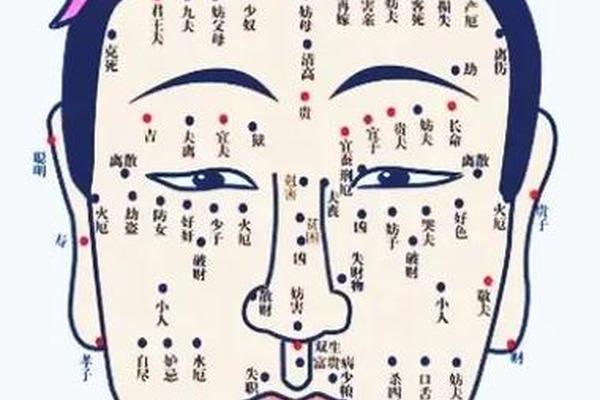

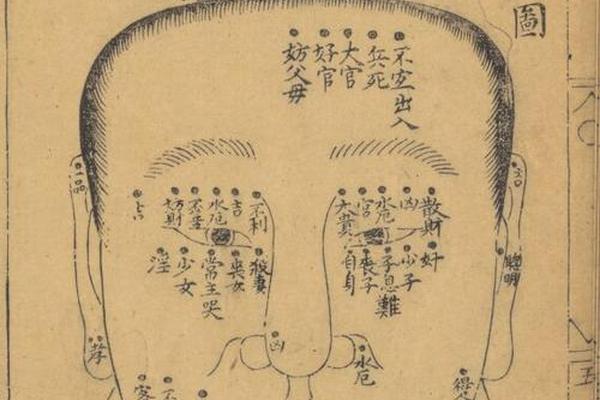

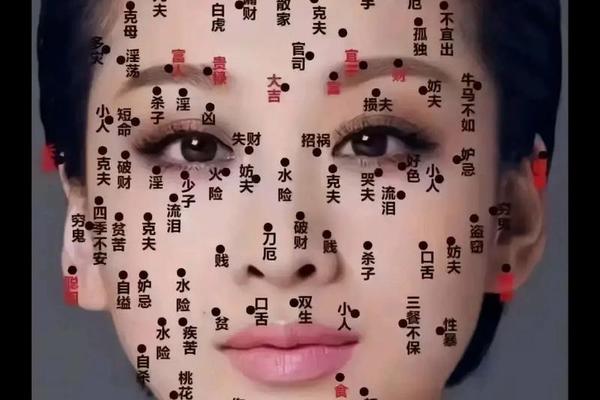

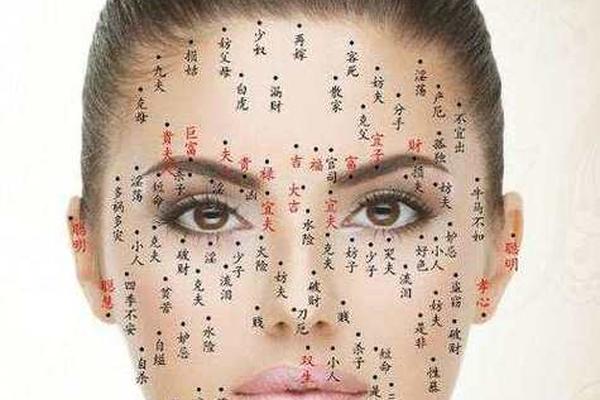

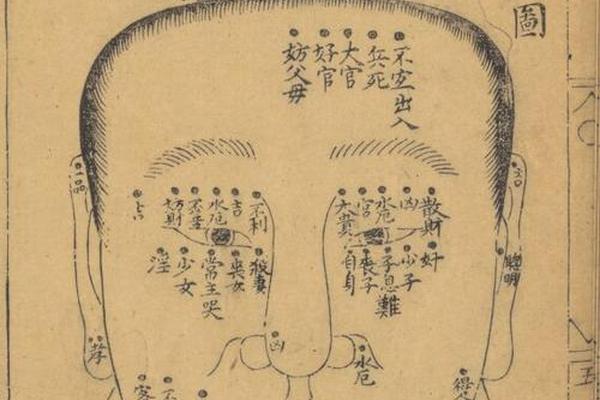

古代相学将面部视为“命运之镜”,《麻衣相法》等典籍将痣的分布与人生运势紧密关联。先秦时期已有“天垂象,见吉凶”之说,认为皮肤上的印记是天地信息的显化。至明清时期,相学理论体系逐渐完善,形成了“显处多凶,隐处藏吉”的核心原则,这与现代医学发现摩擦部位痣易恶变的规律形成奇妙呼应。

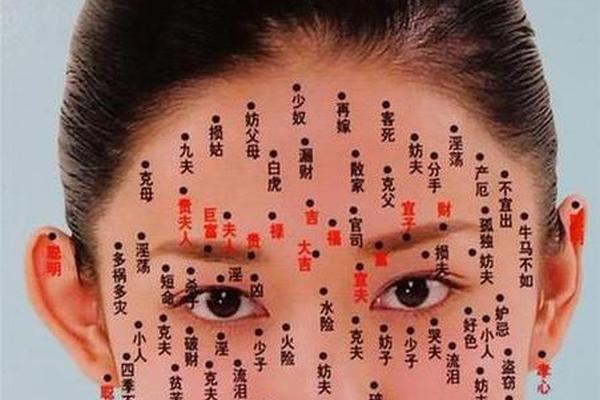

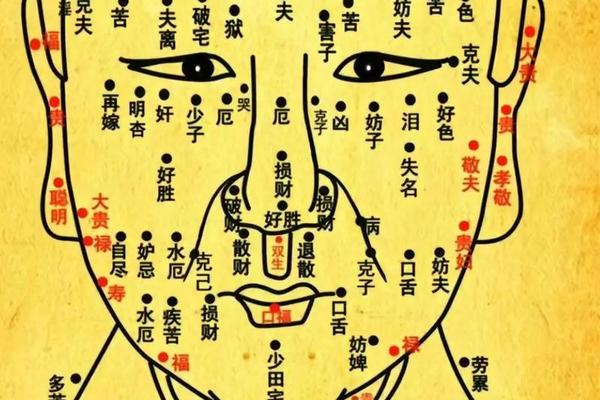

在男童面部痣相体系中,额头象征祖荫传承,鼻梁关联财运根基,下巴映射晚景福禄。如《神相全编》记载:“额中有赤如珠者,主贵”,而鼻翼带晦暗之痣则喻示“财帛难守”。这些理论虽带有时代局限,但折射出古人对生命规律的探索精神。值得注意的是,传统学说特别强调“痣色定吉凶”,纯黑、朱红、玉白三色为贵,而灰褐浑浊者多主不祥。

二、面部区域与命运关联

额头区域的痣相尤为关键。若男童额中正上方生有圆润黑痣,相学视为“文曲照命”,预示学业精进,如宋代《相理衡真》所述:“天庭明珠现,翰墨必留香”。但若痣生发际边缘且色泽暗淡,则可能暗示与家族缘分疏离,需注意亲子关系培养。

眉眼周围的痣相暗藏玄机。眉中藏痣者,古称“草里藏珠”,主才智过人且得兄弟助力,如苏轼在《东坡志林》中记载眉间生痣的学童“十五通经史”。但眼尾痣则需警惕,明代相书《柳庄相法》警示此为“桃花劫起之地”,虽现代可解读为情感丰富,但需关注青春期心理引导。

三、痣相形态的吉凶密码

痣的形态学在相学中自成体系。饱满凸起、边缘清晰者称为“龙睛痣”,明代相师袁忠彻在《古今识鉴》中特别推崇此类痣相,认为“形圆如粟,色润如漆者,必主大贵”。现代观察发现,这类良性色素痣多属细胞分布均匀的表皮痣,医学风险较低。

而扁平扩散、边缘模糊的“浮云痣”则需特别注意。相学描述此类痣“色如雾霭,运似飘萍”,可能对应现代医学中的交界痣,具有较高恶变风险。清代医家王清任在《医林改错》中已注意到“面中晦痣,久而生疡”的现象,与现代皮肤科理论不谋而合。

四、现代医学的交叉验证

当代皮肤学研究为传统痣相提供新注解。统计显示,约60%的先天性色素痣出现在头颈部,这与相学重点关注面部区域形成数据印证。美国皮肤科学会(AAD)提出的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、进展变化)与传统“五色定吉凶”理论存在机理层面的相通性。

对于特殊类型痣的医学干预,学界建议采取审慎态度。如皮脂腺痣虽传统视为“福痣”,但现代研究证实其成年后伴发肿瘤概率达10-15%,建议青春期前手术切除。这种传统寓意与现代医学的碰撞,提示我们需要建立“观察-解读-干预”的动态认知体系。

在传统相学与现代科学的对话中,男童面部痣相展现出文化传承与理性认知的双重价值。建议家长既尊重传统文化的情感寄托,更需建立科学认知:定期进行皮肤镜检查,对直径超6mm、形态变化的痣保持警惕,对特殊部位(如掌跖、腰带区)的痣予以特别关注。未来研究可深入探讨遗传因素与痣相分布的关联,以及传统文化符号在儿童心理发展中的特殊作用,这或许能为跨学科研究开辟新路径。