在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着古人通过人体特征窥探命运密码的智慧。从《麻衣相法》到《袁柳庄神相全编》,历代典籍将人体痣相与性格、健康、福祸紧密关联,形成了“善痣主吉,恶痣主凶”的核心逻辑。这种理论并非简单的迷信,而是建立在对人体与宇宙关系的哲学思辨上——正如《相理衡真》所述:“痣如山川之生林木,地之出堆阜”,其位置、形态、色泽均被视为命运轨迹的具象符号。

痣相学的判断标准具有严密的系统性。善痣需满足“凸、亮、黑、正、毛”五要素:凸起象征生命力旺盛,色泽黑亮代表气血充盈,形状规整暗示命运稳定,长毛更被视为长寿之兆。例如鼻翼饱满的黑痣被解读为财库充盈,而眼角下方色泽灰暗的平痣则可能暗示情感波折。这种分类不仅体现古代医学对气血运行的观察,更融入了社会对“贵贱贫富”的价值判断。

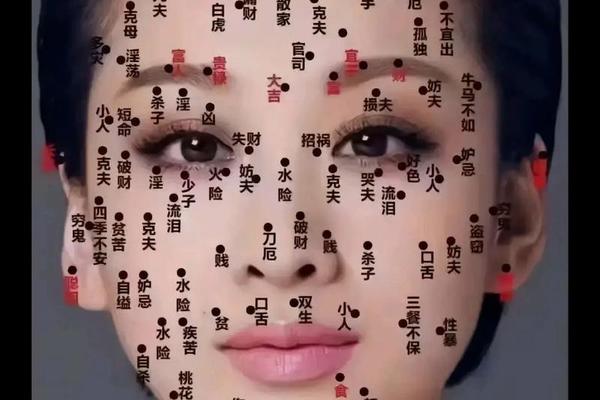

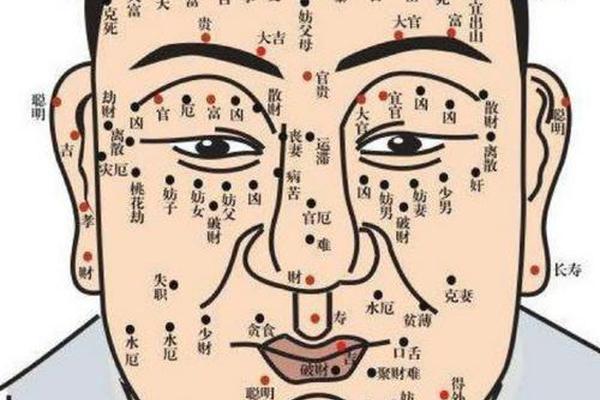

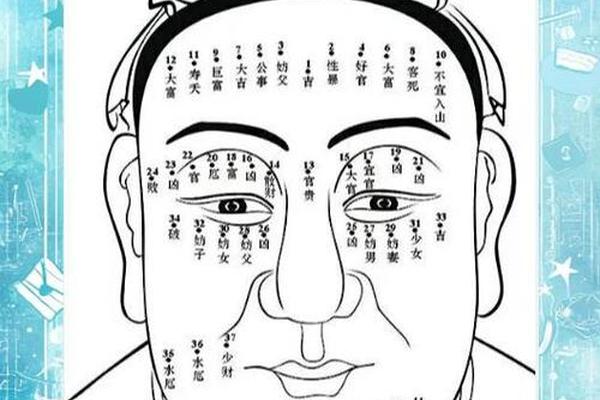

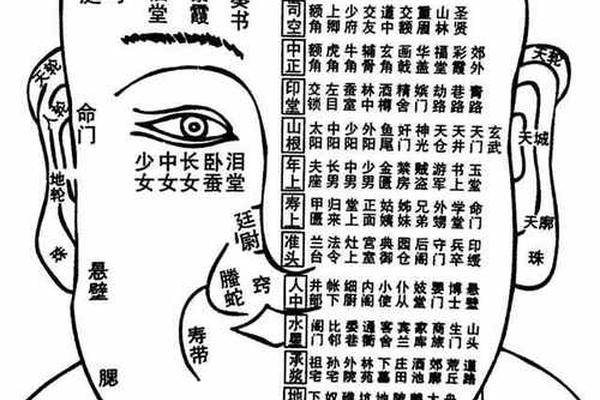

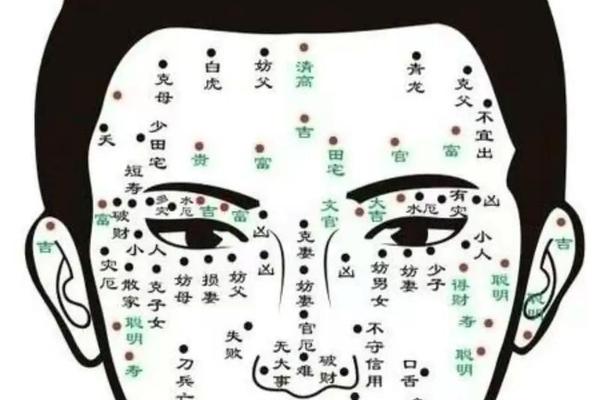

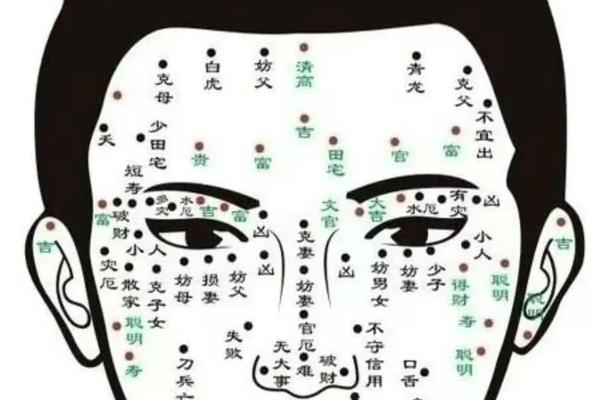

面部痣相的命运密码解析

面部作为人体“三停六府”的汇聚之地,其痣相具有特殊象征意义。额头正中的“天庭痣”主智慧与仕途,若色泽如漆且微微隆起,则预示个体具备领导才能与政治敏锐度;但若此痣色泽浑浊或形状残缺,反而可能成为事业阻碍的隐喻。颧骨区域的痣相则与权力斗争直接相关,古籍记载“左颧痣克夫权,右颧痣失官位”,这种说法源于古代对女性社会地位的规范,以及男性官场生态的观察。

现代医学视角下的痣相学展现出跨学科价值。如鼻梁痣被传统相学视为“防胃疾”,实际对应着中医经络学说中督脉与脾胃的关联;法令纹处的恶痣多预示关节问题,这与现代解剖学中面部神经分布规律不谋而合。这种生理特征与命运象征的双重解读,使痣相学在当代健康预警领域仍具参考价值。

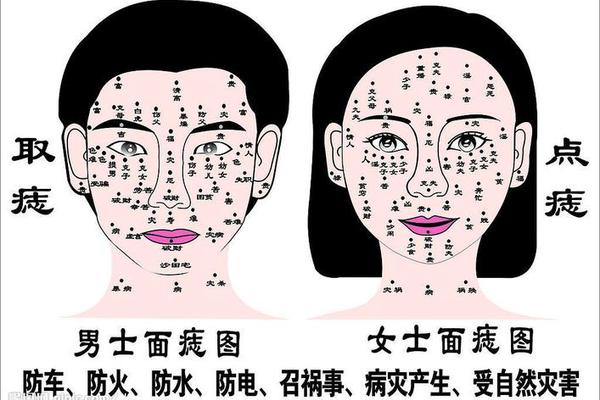

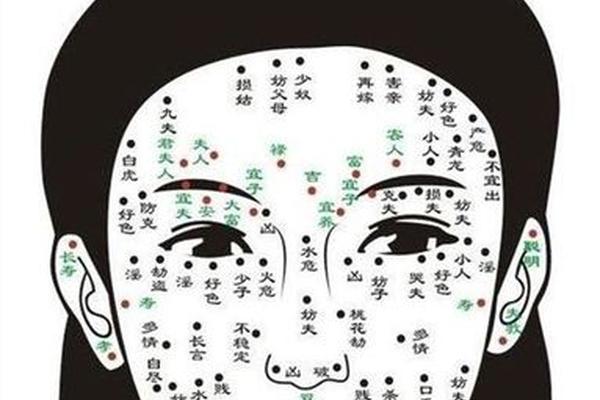

性别差异中的痣相文化隐喻

传统痣相学对男女痣相存在显著的差异化解读。男性眉中藏痣被赋予“智勇双全”的美誉,源自《三国志》对关羽“眉间赤痣”的文学塑造;而女性同一位置的痣却被视为“克夫”之兆,这种双重标准折射出封建社会对性别角色的固化认知。在身体隐秘部位的痣相判断上,男性背部的“将军痣”象征统御之才,女性腰侧的“胭脂痣”则暗含风月意象,这种差异本质是古代礼教对躯体神圣性的不同界定。

当代痣相学正在经历性别观念的革新。例如唇边痣的传统解读中,男性属“食禄丰盈”,女性为“桃花泛滥”;但现代命理研究开始关注职业特性对痣相象征的重构——媒体从业者的唇边痣可能强化表达能力,艺术工作者的同类痣相则与创造力产生新的关联。这种转变体现了传统文化在现代社会中的适应性发展。

科学审视下的痣相学价值重估

分子生物学研究为痣相学提供了新的解释维度。黑色素细胞聚集形成的痣体,其分布规律确实与胚胎发育过程中的细胞迁移路径相关,这为“胎记定贵贱”的传统说法提供了生物学依据。基因组学发现某些痣相特征与特定基因表达存在相关性,如APC基因突变可能导致多发痣体质,这类人群在传统相学中往往被归为“命途多舛”,实则反映的是遗传性疾病风险。

在心理学领域,痣相的象征意义产生着微妙的心理暗示作用。实验数据显示,祛除“恶痣”的个体在社交自信度上有17.3%的提升,这种改变并非源于命运转变,而是自我认知重构带来的行为模式调整。这种发现促使相学研究者提出“心理痣相学”新概念,主张将传统符号系统与现代心理干预技术相结合。

传统智慧的现代转化路径

作为绵延千年的文化现象,痣相学的存续价值在于其承载的集体心理认知模式。在医疗美容技术高度发达的今天,78.6%的祛痣行为仍伴随着命理咨询,这种现象揭示出现代人对传统文化的深层心理依赖。建议建立跨学科研究平台,将中医望诊技术、皮肤病理学与数字相学结合,开发具有健康预警功能的智能痣相分析系统。

未来研究应着重破解三个命题:一是建立痣相特征与特定疾病的关联数据库,二是量化分析痣相文化对群体行为的影响系数,三是探索传统相学术语向现代医学描述的转化模型。唯有实现传统智慧与现代科学的对话,才能使痣相学真正完成从玄学到实证的知识范式转型。

通过多维度解析可见,痣相学既是古代医学经验的结晶,也是社会文化建构的产物。其价值不应被简单归类为迷信或科学,而应视为理解中国传统文化思维方式的特殊窗口。在理性审视与创新转化中,这门古老学问将持续为现代人提供认识自我、预警健康的文化参照体系。