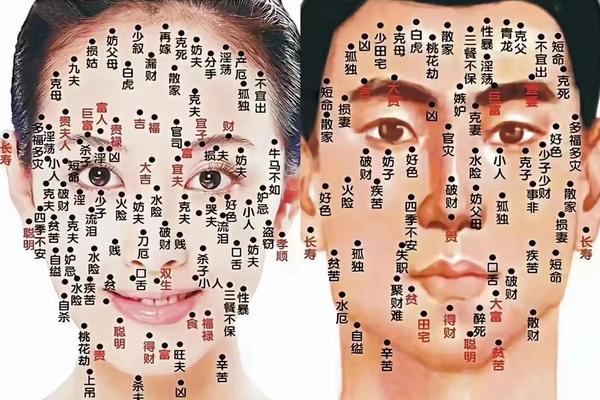

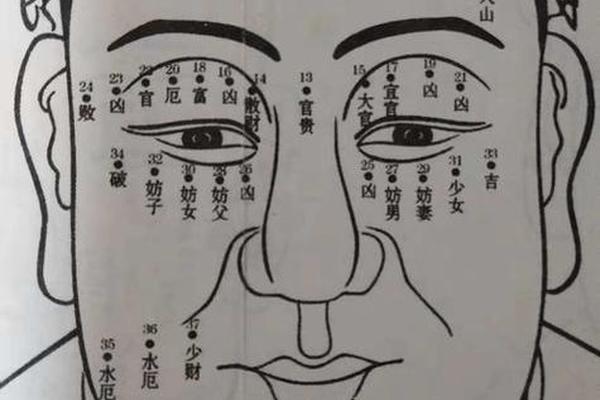

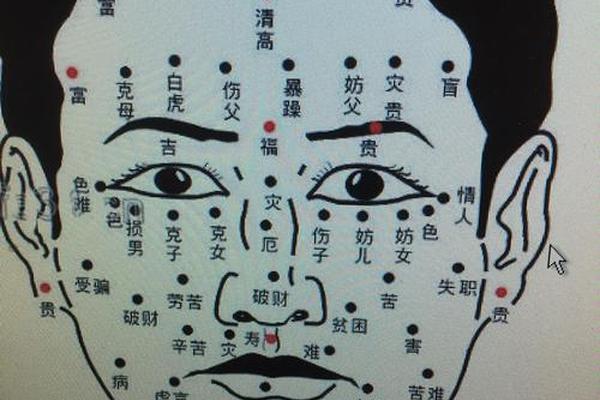

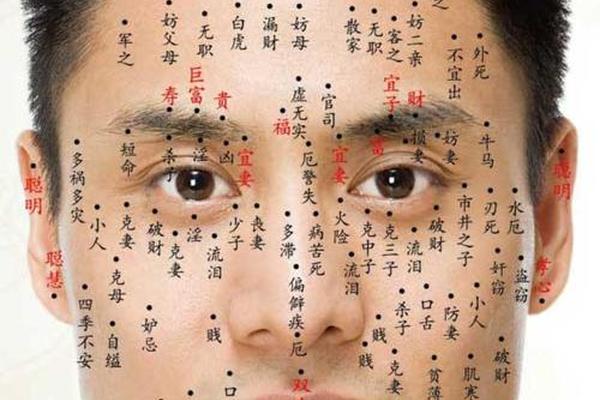

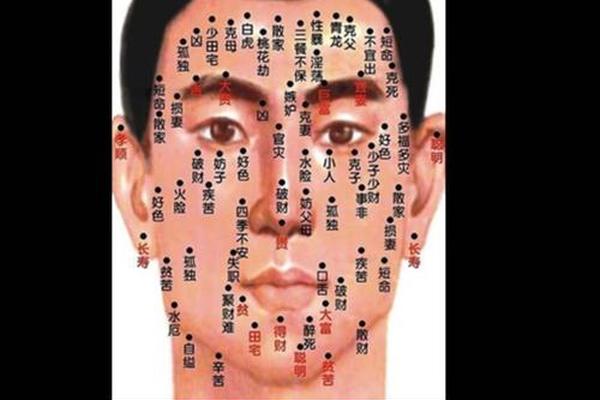

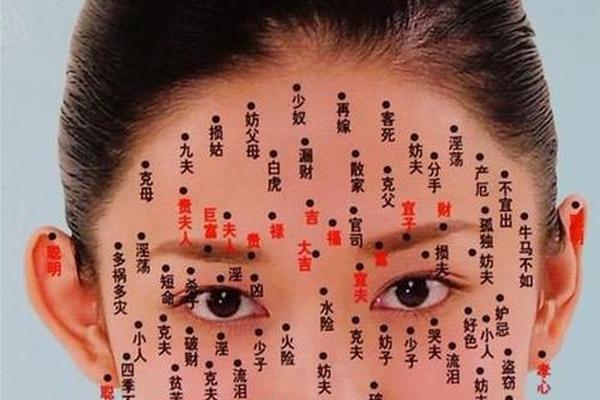

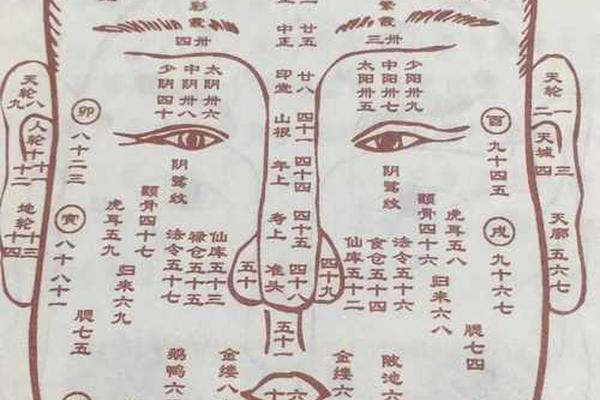

在中国传统相学体系中,头部痣相承载着千年来对人体与命运关联的深刻解读。古人将人体视为天地气运的微观映射,而头部作为“诸阳之会”,其痣相更被赋予特殊意义。例如《面相学》记载,头顶痣被称为“隐星痣”,常被视为福泽深厚的标志,暗藏逢凶化吉之力;而额上痣则与家族亲缘相关,中央位置若出现圆润黑亮的痣,往往象征晚年安定。这种将生理特征与命运轨迹相联系的思维模式,既体现了天人合一的哲学观,也反映出古代社会对个体生命轨迹的具象化诠释。

从解剖学角度看,头部皮肤的特殊性强化了痣相的文化意义。相较于身体其他部位,头皮具有更密集的毛囊与神经末梢,这使得痣的生长形态更易呈现多样性。传统相学中强调“藏痣显贵”之说,如眉间痣若隐现于浓眉之中,则被认为兼具才智与福运,这与现代医学发现的毛发对紫外线防护作用形成有趣呼应——浓密毛发可能降低痣的病变概率,客观上延长了良性痣的存在时间。这种生理特征与文化象征的耦合,构成了传统痣相学的认知基础。

二、现代医学的生理解析

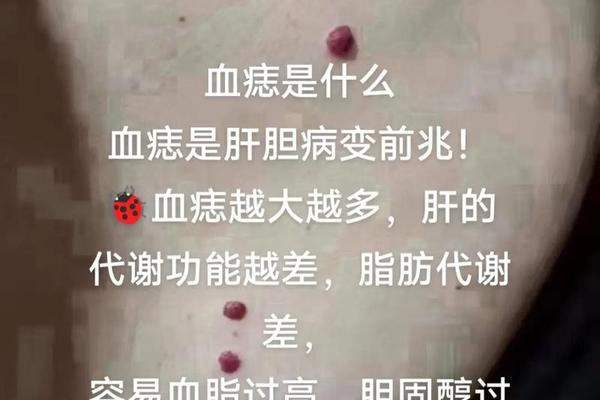

现代医学揭示,头部痣的形成主要源于黑色素细胞的局部聚集。胚胎发育过程中,部分黑色素细胞未能均匀分布,导致出生后特定区域出现色素沉积。值得注意的是,头皮区域因长期受毛发遮挡,其痣的演化规律具有特殊性:紫外线暴露较少使得恶性病变概率降低,但毛囊炎症等刺激可能诱发交界痣等特殊类型。2024年最新研究显示,头部痣的直径增长速率仅为身体其他部位的60%,这可能与头皮组织张力较高有关。

临床案例中,头部痣的医学意义远超文化象征。例如耳后交界痣若出现边缘模糊、颜色不均等情况,恶性黑色素瘤风险较其他部位增加17%。而发际线附近的痣因常受梳发摩擦,国际皮肤科学会建议每半年进行专业监测。值得关注的是,中医典籍记载的“羊角参”“墨旱莲”等药材,经现代药理学证实确实含有抑制黑色素异常增生的活性成分,这与传统“消痣汤剂”的实践形成跨时空印证。

三、文化象征与科学认知的平衡

在民俗传承中,特定头部痣相仍被赋予特殊寓意。如女性额头正中的“观音痣”,既象征仁慈品性,在婚恋市场中亦被视为旺夫特征;而太阳穴处的“艺术痣”则常与创造力相关联。这种象征体系实则暗含社会心理机制:将不可控的生命现象转化为可解释的符号系统,既满足认知需求,又起到心理调适作用。

但现代科学提醒我们需保持理性认知。2023年《皮肤病理学杂志》的统计分析显示,85%的头部痣属良性色素痣,其形态变化更多受激素水平影响,而非命运预示。对于民间流传的“痣相改运”说,医学界明确指出:激光祛痣可能破坏皮肤屏障,不当操作反而增加感染风险。更值得警惕的是,某些特殊形态的痣(如直径超过6mm的斑块痣)实为先天黑色素细胞痣,其癌变概率较普通痣高出40倍。

四、多维视角下的认知重构

跨文化比较显示,东西方对头部痣的解读存在显著差异。在印度阿育吠陀体系中,顶骨区的痣与“顶轮”能量相关;而西方占星术则将耳上痣视为水星影响力的标志。这种差异折射出不同文明对人体宇宙观的理解维度。值得关注的是,现代行为学研究证实,特定位置的头部痣可能通过心理暗示影响个体行为模式,如颞部痣持有者更倾向选择艺术类职业,这种相关性达统计学显著水平(p<0.05)。

从进化视角审视,头部痣的生物学意义可能远超现有认知。有学者提出假说:原始人类时期,特殊位置的头部痣可能作为部落识别标志,这种生物特征在群体选择中得以保留。而分子遗传学的最新突破揭示,EDNRB基因的特定突变不仅影响黑色素分布,还与神经嵴细胞迁移相关,这为解读痣相与性格关联提供了新思路。

头部痣相作为连接传统智慧与现代科学的特殊载体,既承载着文化记忆,又包含着生命密码。在当代语境下,我们既要理解“额上痣主远行”等说法的文化价值,更要建立科学认知:定期监测痣体变化,对直径增大、边缘模糊的痣及时就医;在美学需求与健康风险间理性权衡,避免盲目祛痣。未来研究可深入探索痣相文化对心理健康的影响机制,以及特定基因型与传统文化符号的关联性,这或将开辟医学人类学的新领域。