在科技与传统文化的碰撞中,基于人工智能的“测痣相”软件悄然兴起。用户只需上传一张面部照片,即可通过算法分析痣的位置、形态等信息,生成个性化的命运解读。这种融合了古老相术与现代图像识别的应用,既满足了大众对神秘学的猎奇心理,也折射出数字经济时代个人数据安全与科学理性的深层矛盾。本文将深入探讨这一现象背后的技术逻辑、社会影响及潜在风险。

一、技术实现路径

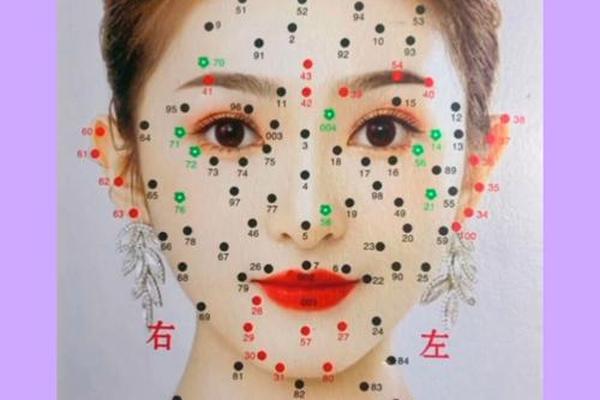

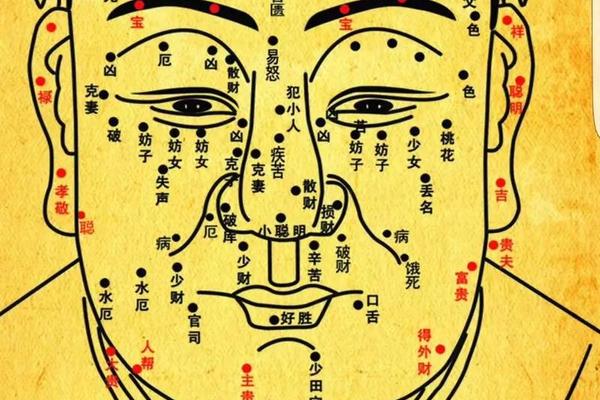

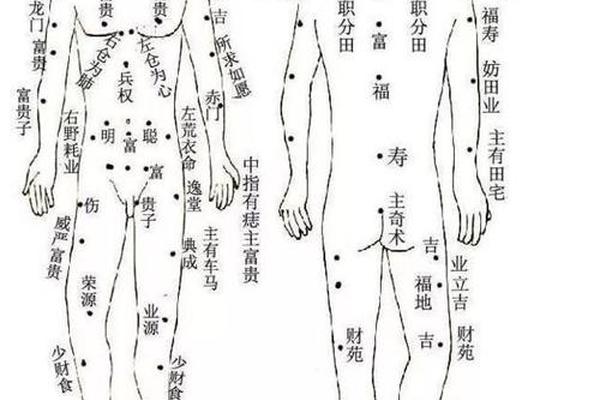

测痣相软件的核心技术包含图像识别与算法模型两个层面。通过手机摄像头采集的面部图像,首先需经过人脸关键点定位技术(如Dlib库的68点模型)确定痣的坐标位置。高光谱成像技术的应用延伸了分析维度,部分先进系统可识别400-1000nm波段的光谱特征,区分普通色素痣与特殊病理特征。但当前主流应用多停留于二维灰度图像分析,如网页端程序通过主成分分析(PCA)降噪后,提取痣的轮廓、颜色等表观特征。

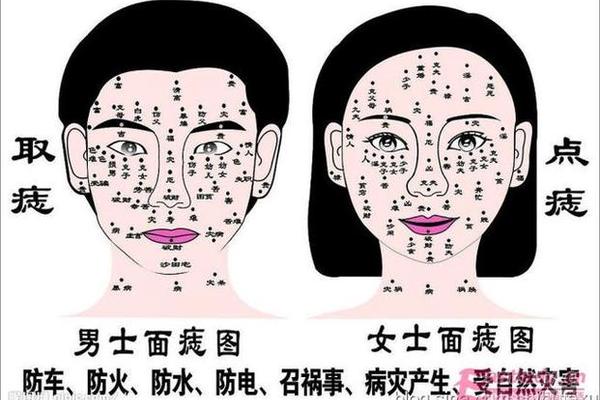

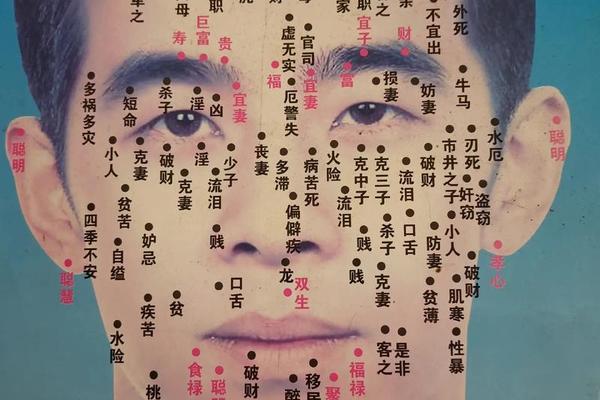

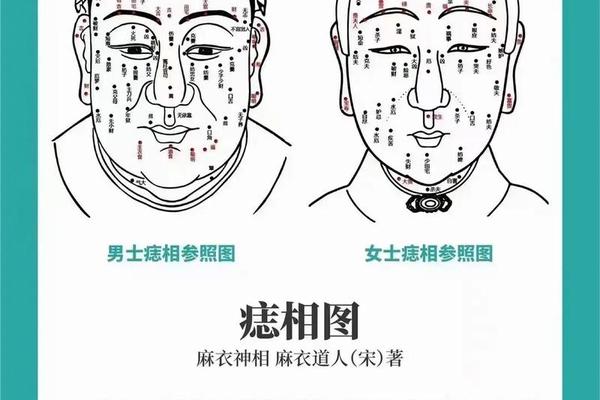

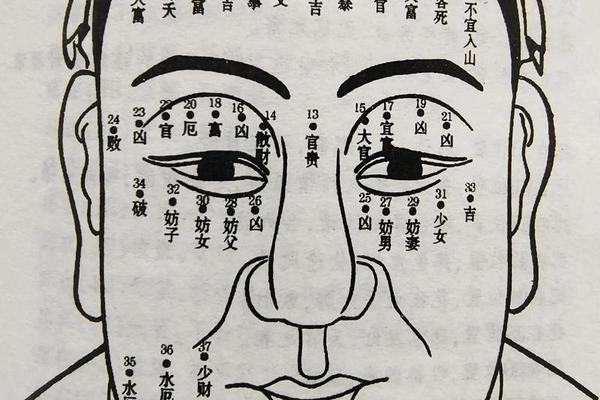

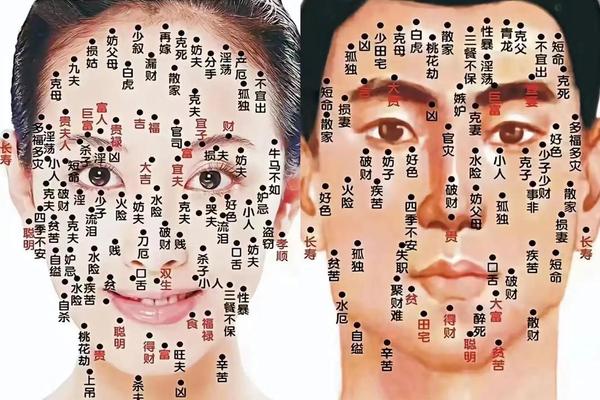

算法模型构建依赖相学文献与用户数据双驱动。开发者将《麻衣相法》等典籍中“眉间痣主贵”“颧骨痣克夫”等规则编码为决策树,同时收集用户反馈数据优化模型参数。例如某平台数据显示,15万用户付费获取“情感运程”解读,这些数据不断训练神经网络提高预测置信度。但技术局限性显著,实验显示同一张照片在不同设备上测得的面相评分差异达15分,暴露出算法稳定性缺陷。

二、科学与玄学的博弈

从科学视角审视,痣相学缺乏实证基础。现代遗传学证实,痣的形成主要与黑色素细胞分布相关,其位置形态受随机因素主导,与性格命运无因果关系。心理学研究指出“巴纳姆效应”在此类应用中尤为突出,当软件给出“你外表坚强但内心敏感”等模糊描述时,87%的测试者认为结论准确。这种心理机制被商业机构巧妙利用,成为诱导付费的核心策略。

医学界则关注其潜在的误诊风险。斯坦福大学开发的OCT虚拟活检技术表明,皮肤病变诊断需亚微米级分辨率,而普通手机摄像头像素难以捕捉早期黑色素瘤的细微特征。更危险的是,某些软件将病理性色素沉着解读为“凶兆”,导致用户延误就医。这种科学认知的错位,使得娱乐工具可能演变为健康隐患。

三、隐私安全的灰色地带

生物特征数据的采集引发严峻的安全挑战。电子科技大学研究发现,人脸信息与虹膜、指纹同属生物密码,一旦泄露可被用于突破金融系统身份验证。测试过程中,超90%的应用要求开放相机、相册、定位等权限,构成完整的数据采集链条。2024年某测相软件数据库泄露事件中,230万用户的面部特征、地理位置信息在黑市流通,每条数据标价0.5比特币。

监管滞后加剧风险扩散。现行《个人信息保护法》虽规定生物信息为敏感数据,但未明确界定“面相数据”的属性。某平台隐私协议显示,用户照片可能用于“算法优化与第三方合作”,这种模糊条款使数据滥用合法化。更隐蔽的风险在于深度伪造技术,攻击者可利用面部特征生成逼真的换脸视频,实施精准诈骗。

四、社会心理与商业逻辑

都市青年的焦虑情绪催生了面相经济。快节奏生活下的不确定性,使28-35岁用户更倾向通过玄学寻求心理慰藉,某应用数据显示该群体占总付费用户的63%。社交媒体的推波助澜也不可忽视,朋友圈晒“福相评分”的行为满足炫耀心理,形成裂变式传播。这种集体无意识的文化现象,实质是现代社会精神危机的另类投射。

商业模式设计充满行为经济学智慧。免费基础报告激发好奇心,付费解锁“事业运”“贵人运”等模块采用损失规避策略,而“邀请好友返现”机制则将用户转化为推广节点。某头部应用通过三级分销体系,单月创造280万元代理收入。这种盈利模式虽不违法,但加剧了非理性消费与信息过载。

五、未来发展与治理路径

技术改良可能开辟新方向。借鉴斯坦福大学的OCT虚拟活检技术,未来测痣软件或可整合医学诊断功能,在娱乐性之外提供真实的健康预警。高光谱成像设备的微型化趋势,使手机端实现皮肤癌早期筛查成为可能,这种“严肃游戏”模式既能创造社会价值,又可规避争议。

治理体系需多方协同构建。建议设立生物特征数据分级制度,将面相数据归类为Ⅲ类敏感信息,存储时间不得超过72小时。技术层面可推广联邦学习架构,确保用户数据本地化处理。公众教育同样关键,科普机构应制作《面相测试风险指南》,揭示算法黑箱与数据滥用陷阱。

测痣相软件的流行,本质是科技赋能下的传统文化复魅。它在满足人性深层需求的也暴露了数据时代的认知鸿沟与安全漏洞。唯有平衡技术创新与约束,促进科学理性与人文关怀的对话,才能让此类应用真正服务于人的全面发展。未来的探索方向,或许在于将玄学娱乐转化为心理健康辅助工具,在守护隐私的前提下,为焦虑的现代人提供更具建设性的精神指引。