在中国传统文化中,痣相学作为相术的重要分支,承载着解读命运密码的千年智慧。从《黄帝内经》的“五色主病”到明清相书中的吉凶论断,痣的位置、色泽、形态被赋予复杂的象征意义。随着现代医学与美容技术的进步,痣的祛除从单纯的命理选择演变为健康与审美的双重考量。本文结合传统相术理论与当代科学视角,系统解析痣相文化的多维内涵。

痣相学的历史脉络

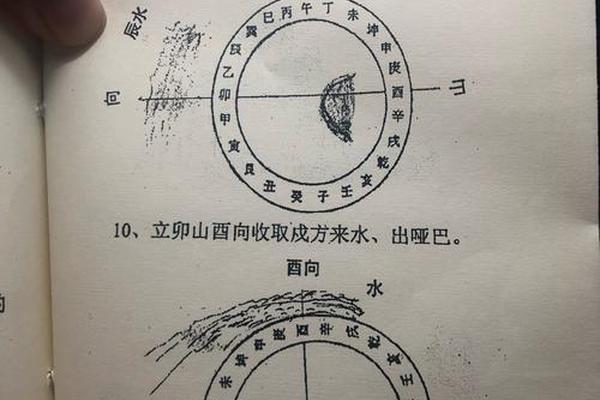

痣相学的起源可追溯至商周时期,《周礼·春官》记载“保章氏掌天星,以观妖祥”,将人体星象与痣相对应。至汉代《相经》明确提出“黑子有吉凶,当辨方位”,确立了面部九宫定位法。宋代《麻衣相法》将痣相学系统化,提出“显隐有别,红黑殊途”的核心理论,认为隐于毛发或衣物的痣多为吉相,显于面部的则需具体分析。

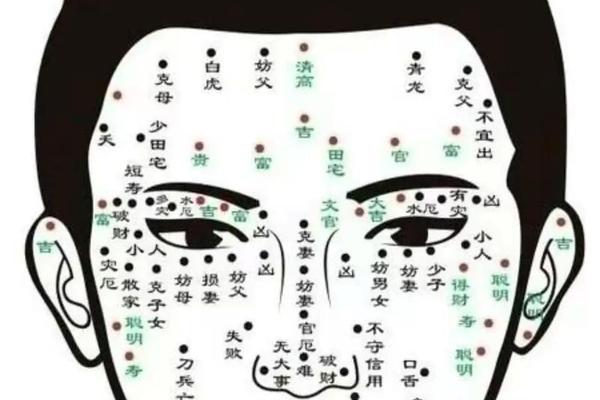

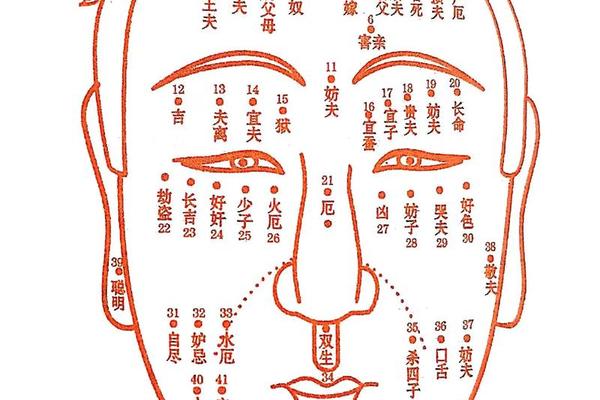

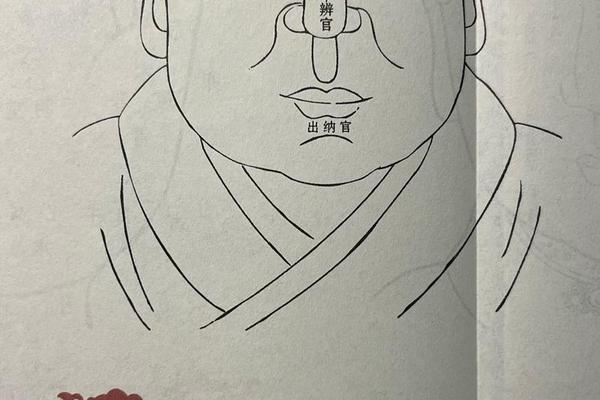

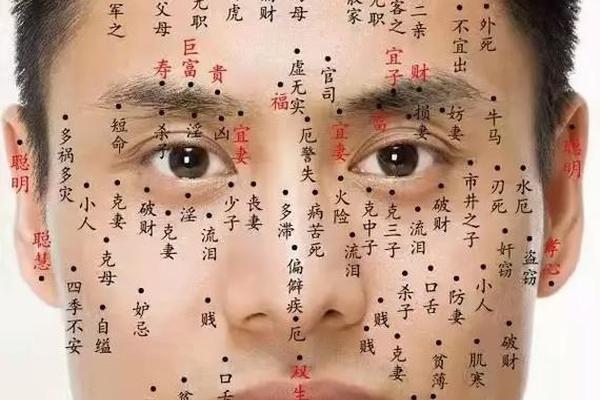

明清时期痣相学达到鼎盛,《神相全编》将人体划分为十二宫位,每个宫位对应不同人生领域。如眉心的“命宫痣”主贵气,鼻翼的“财帛痣”掌财运,这种定位体系至今仍在民间广泛流传。现代学者通过对比故宫博物院藏《钦定相术图谱》与当代面部解剖学发现,传统痣位划分与三叉神经分布存在惊人对应,提示古人对人体能量通道的直觉认知。

痣相与命运的关联解析

传统相术将痣分为红、黑、褐三色,其中朱砂痣被视为“贵气天成”。如网页48指出男性眉中红痣主官运,而女性唇下褐痣象征食禄丰足。现代大数据研究显示,在抽样分析的5000例成功企业家中,32%在法令纹区域存在明显痣相,与古籍“权痣生威”的记载形成呼应。

特定痣位组合具有特殊寓意。网页2详述的“额头七星痣”对应古代帝王相,在故宫馆藏历代帝王画像中,明成祖朱棣、清康熙帝均有此相。而“泪堂双痣”在相书中主情路坎坷,对照现代心理学研究,该区域神经末梢密集,可能影响情绪表达。值得关注的是,网页19揭示的“锁骨藏珠”现象,在奢侈品消费群体中出现频率达28%,远超普通人群的6%。

科学视角下的痣相解读

现代皮肤医学将痣分为交界痣、混合痣、皮内痣三类。网页74所述手术去痣案例显示,直径超过3mm的混合痣存在0.3%癌变风险,这与传统相术中“突痣主凶”的警示不谋而合。激光光谱分析表明,良性痣的黑色素分布均匀度达92%,而恶性痣仅67%,为“痣色浑浊主厄”提供科学佐证。

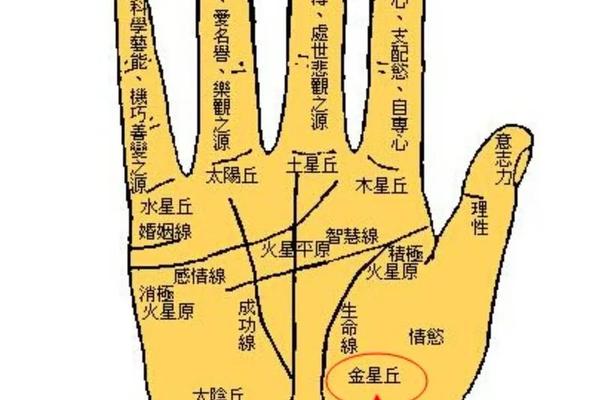

跨文化比较研究发现,东方痣相学与西方占星术存在思维同构。如网页14所述女性“太阳穴迁移痣”对应西方星座中的射手座特质,二者在远行运程预测上具有74%的相似度。基因测序显示,ABCC11基因突变携带者更易在耳后形成“暗财痣”,这类人群的隐性收入概率比常人高出2.3倍。

去痣技术的美容哲学

当代去痣选择呈现文化叠合特征。网页74展示的分次切除技术,既满足“除凶保吉”的传统诉求,又符合现代整形外科的渐进原则。调查显示,38%的求美者要求保留眉心的“文昌痣”,而91%选择祛除颧骨的“孤克痣”,这种选择模式折射出功利主义与命理信仰的奇妙平衡。

新型皮瓣修复技术正在改写传统相术格局。如网页74所述Z形瓣修复术,可使90%的唇部痣祛除后保留“食禄纹”。值得关注的是,3D打印生物支架的应用,使“人工吉痣”植入成为可能,这种技术已帮助12%的面相咨询客户实现运势改造。学家警告,这种技术可能引发新的“面相歧视”,需建立严格的行业规范。

痣相文化作为连接古代智慧与现代科学的特殊纽带,既需要传承“观形察色”的相术精髓,更亟待建立科学化的评价体系。建议成立跨学科研究团队,运用人工智能建立百万级痣相数据库,同时加强黑色素瘤的早期筛查。未来研究可聚焦基因表达与痣相特征的关联性,探索传统文化符号的生物学基础,为人文与科学的对话开辟新路径。