面相学作为中国传统文化的重要组成部分,通过观察人体特征来推测命运与性格,其中面部痣相的研究尤为引人注目。古人认为,痣并非偶然生长,而是“上天垂相”,其位置、形态与色泽均暗藏玄机。现代医学虽对痣的生理成因有科学解释,但痣相学作为民俗文化的一部分,依然在民间广泛流传。本文将从历史渊源、形态解析、位置象征及科学视角等角度,系统阐述面部痣相的文化内涵与现实意义。

一、痣相学的历史脉络

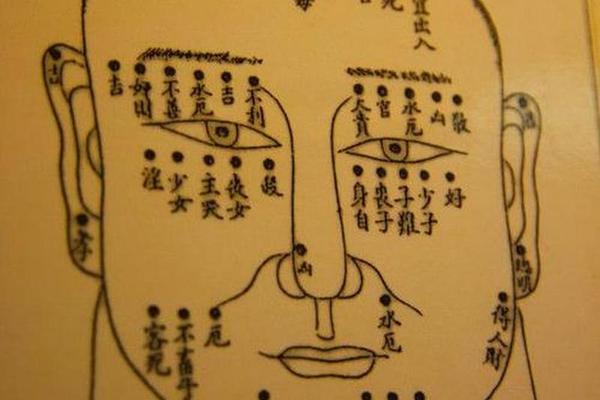

痣相学的起源可追溯至汉代,《史记》记载许负等相士已开始研究痣与命运的关联。敦煌出土的唐代《相书》残卷中,详细记载了“头面黑痣说”,如“眉中藏珠主财禄,眼下生痣多情苦”等口诀,奠定了痣相学的基本框架。宋代《麻衣相法》进一步系统化,提出“显痣多凶,隐痣多吉”的原则,强调痣的吉凶与其可见性密切相关。

明清时期,袁珙父子编纂的《袁柳庄神相全编》将痣相学推向高峰,书中不仅分男女论述,还结合中医理论阐释痣与健康的关系。例如“鼻头赤痣主脾虚,唇下黑斑肾气亏”等说法,体现了“医相同源”的传统认知。这种将生理特征与命运预测相结合的模式,使痣相学在民间获得更强的生命力。

二、痣的形态与色泽密码

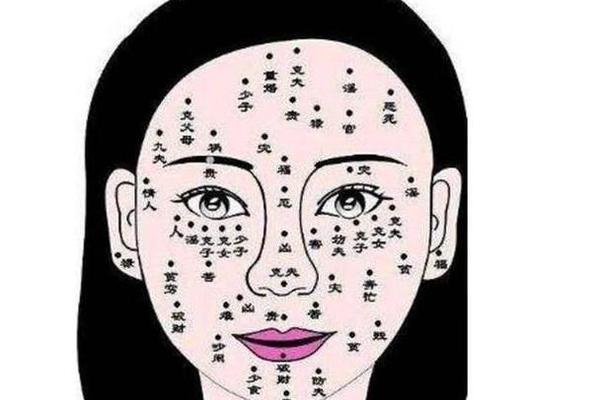

传统相学将痣分为显痣与隐痣,显痣多位于面部等可见部位,隐痣则藏于发际、耳后等隐蔽处。显痣中仅少数为吉相,需满足“黑如漆、赤如朱、白如玉”的色泽标准,且形状饱满圆润。例如网页1提及的“眼尾痣”,若呈现乌黑光泽,可化桃花劫为事业机遇;若色泽晦暗,则易陷入感情纠纷。

现代研究显示,痣的色泽变化可能反映健康状况。医学文献指出,红色痣多与毛细血管扩张相关,黑色痣为黑色素沉积,而突然变色的痣需警惕皮肤病变。这种科学解释与传统“红痣吉,黑痣凶”的说法形成有趣对照——古人将红色视为气血旺盛之兆,现代医学则关注其病理意义。

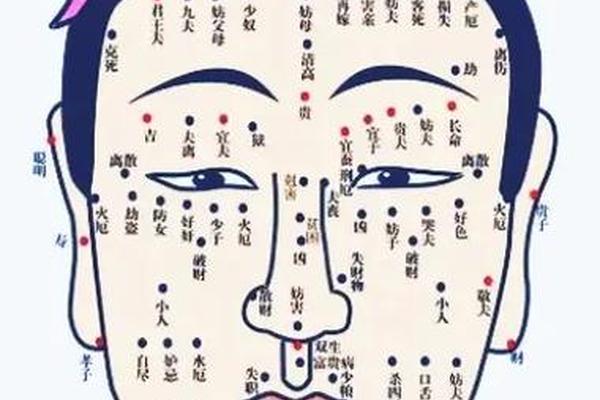

三、面部区域的具体解析

额头区域:相学认为额中央痣象征智慧,但需结合位置判断。发际线附近的“驿马痣”主漂泊,符合网页25所述“额上痣者多离乡”;而印堂(两眉之间)的痣被称作“悬针痣”,既可能预示大成功也可能导致极端失败,这与现代心理学中“面部表情肌活动影响性格形成”的理论不谋而合。

五官周边:眼尾“鱼尾痣”在相学中主桃花,网页1指出其位于“奸门”位置,与婚姻稳定性相关。医学发现该区域皮肤较薄,频繁表情牵拉易形成色素沉积,或可解释为何此处痣相多关联情感波动。鼻部痣相尤为复杂,鼻梁痣关乎健康运势,鼻翼痣象征财库盈亏,而鼻头痣则涉及情欲控制,这些解读与面部神经分布区域的功能存在微妙联系。

四、科学视角下的辩证认知

现代医学强调区分普通色素痣与黑色素瘤。网页68指出“ABCDE法则”(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、动态变化)是判断良恶性的关键,这与传统相学关注痣型变化的思路异曲同工。例如相书中“痣生毫毛为吉兆”的说法,实际符合良性痣的毛囊特征;而“突现卫星痣主凶险”的记载,恰与恶性肿瘤扩散症状相符。

文化人类学研究显示,痣相学在当代仍具有心理暗示作用。2019年民俗调查表明,38%的受访者会因“凶痣”咨询相士,其中70%选择激光祛除。这种行为既包含对传统文化的认同,也折射出现代人对命运掌控的焦虑。学者建议建立跨学科研究框架,将痣相学纳入非物质文化遗产保护范畴。

五、正确看待痣相的态度

对待面部痣相应秉持“文化尊重与科学理性并存”的原则。一方面,可将其作为了解传统文化的窗口,如网页19所述“鼻尖痣象征富贵”反映农耕社会对丰足生活的向往;需警惕过度解读带来的心理负担,特别是涉及健康隐患的痣,应及时就医而非依赖相术。

未来研究可探索两个方向:一是利用大数据分析痣相描述的地域性差异,揭示文化传播规律;二是开展跨文化比较,如对比西方占星学中的“美人痣”象征与东方相学的异同。将AI图像识别技术应用于痣相分析,或能建立传统智慧与现代医学的新型对话模式。

面部痣相学是连接古代智慧与现代科学的特殊文化载体。它既包含“额上痣主离乡”等经验观察,也暗合“色素异常警示健康”的医学原理。在当代社会,我们既要珍视其文化价值,又要以科学态度审视生理变化。正如《袁柳庄神相全编》所言:“相由心生,运随行改”,真正决定命运的,始终是理性认知与积极行动的结合。