在传统相学中,手掌的痣常被赋予特殊意义——或象征事业波折,或暗藏财富玄机。例如,相书记载左手木星丘的痣主「三十岁后事业多变」,而现代医学视角下,手掌、足底等摩擦部位的痣却可能因反复刺激增加恶变风险。这种传统文化与医学认知的碰撞,让许多人对「是否祛痣」「如何祛痣」产生困惑。本文将从相学象征、医学评估到临床决策,系统探讨这一议题。

传统相学中的掌痣解读

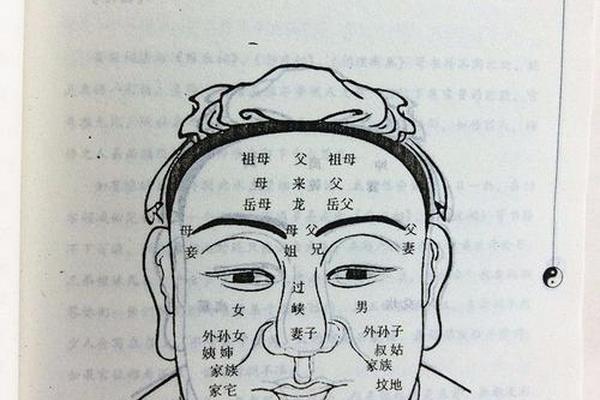

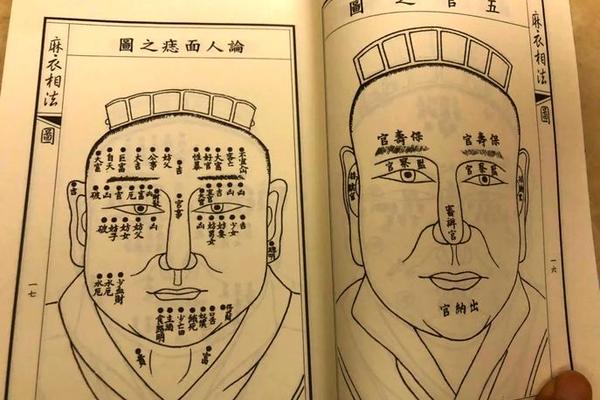

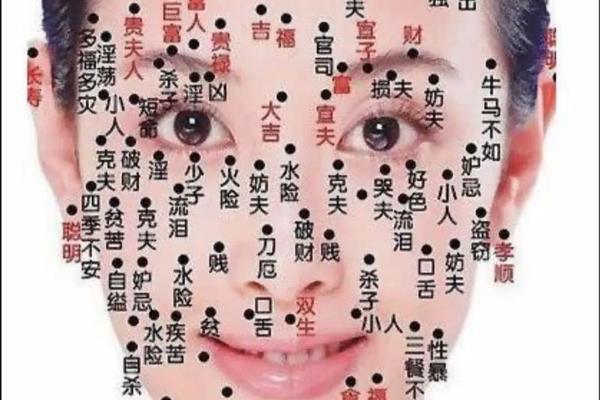

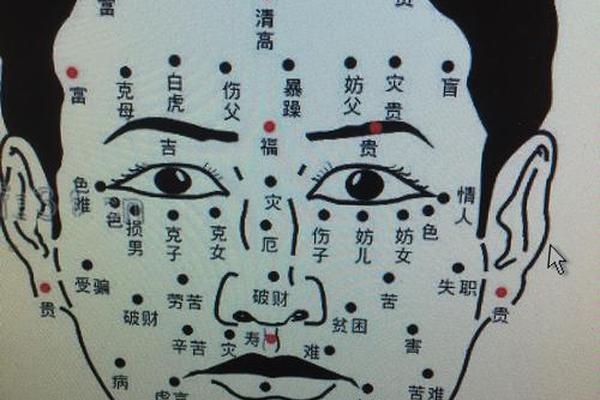

相学将手掌划分为十二宫位,痣的位置与形态常被解读为命运密码。例如《麻衣相法》提到,中指第二指节的痣需防小人算计,而木星丘(食指根部隆起处)的痣则关联事业发展。这类观点在民间广为流传,甚至影响部分人祛痣的动机——有人因忌讳「凶痣」而急于去除,也有人为保留「吉痣」拒绝治疗。

但相学体系内部对痣的判断标准并不统一。例如「活痣」与「死痣」的区分:色泽乌黑圆润、直径超3毫米的痣被视为「活痣」,可能带来福运;而颜色灰暗、边缘模糊的「死痣」则需警惕。这种分类虽缺乏科学依据,却反映出古人对痣相复杂性的朴素观察,与医学上通过ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径>6mm、进展迅速)评估恶变风险的理念形成微妙呼应。

医学视角下的祛痣决策

现代医学强调对色素痣的动态监测与风险评估。研究发现,长期受摩擦的手掌、足底痣恶变概率较其他部位高3-5倍。这类痣若出现短期内增大、破溃或颜色改变,需立即切除并进行病理检查。例如某案例中,患者耳部「痣」经激光治疗后复发扩散,最终确诊为恶性黑色素瘤,被迫切除整个耳廓,这警示盲目祛痣可能掩盖病情。

对于非高危痣的祛除,医学界存在两种路径:激光治疗适用于直径<3mm、无恶变迹象的浅表痣,而手术切除则能彻底清除病灶并获取组织样本。值得注意的是,整形外科采用的美容缝合技术可将切口控制在1mm级,术后瘢痕远小于激光灼烧形成的凹陷。一项对比研究显示,面部痣切除术后患者对美观满意度达92%,显著高于激光组的68%。

科室选择与治疗流程解析

祛痣的科室选择需综合考虑医学安全与美观需求:

1. 皮肤科:首要推荐科室,通过皮肤镜、皮肤CT等技术预判痣的性质。若疑似恶变,需转诊至肿瘤科。

2. 整形外科/医疗美容科:擅长处理面部等暴露部位,采用7-0超细缝线进行皮下减张缝合,配合术后瘢痕管理,可将线性瘢痕宽度控制在0.2mm以内。

3. 激光科:仅适用于明确良性的小痣,需警惕深度不足导致的复发风险。临床数据显示,直径>3mm的痣激光治疗后复发率高达37%。

治疗流程通常包括术前血液检查、局部、病灶切除及病理送检。以手掌痣为例,因角质层厚、血供丰富,术后需加压包扎10-14天,拆线时间较面部延迟。某三甲医院数据显示,规范治疗下掌部痣的恶变检出率为0.3%,但自行药水点痣者的恶变误诊率高达18%。

术后护理与风险防控

科学的术后管理直接影响愈后效果:

传统与现代的平衡之道

掌中痣承载的文化寓意与医学风险,恰如的两面。相学对「痣位」的细致划分,暗合现代医学对解剖部位风险分级的理念;而「吉凶痣」的辩证认知,也与「动态观察」的临床原则异曲同工。建议公众在尊重传统文化的以ABCDE法则为基准,对高危痣进行医学评估。未来研究可探索将相学位置系统纳入皮肤病学图谱,建立跨学科的风险预测模型,为个体化决策提供更丰富维度。