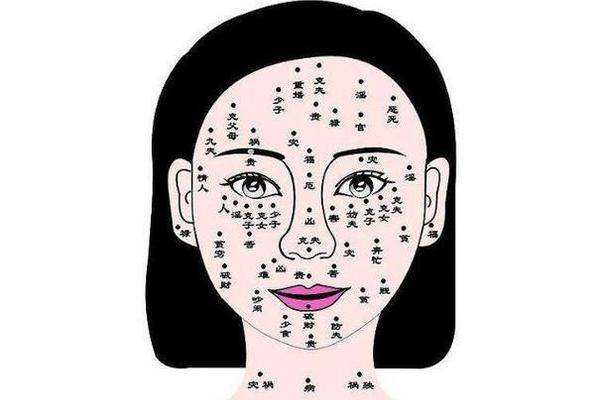

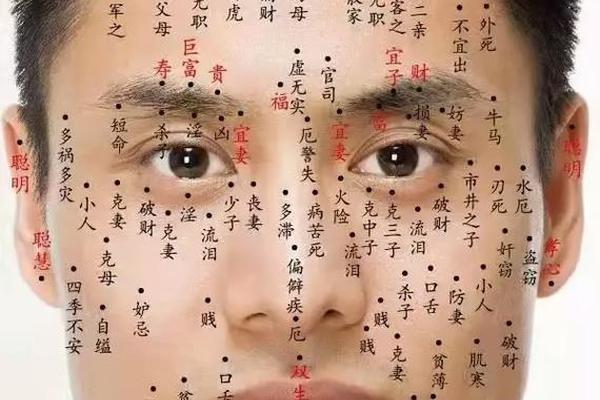

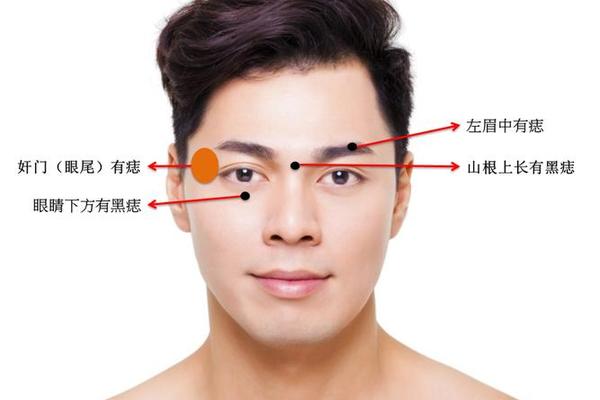

在东方传统文化中,儿童面部的痣相承载着独特的象征意义,这些源于中医理论和面相学的解读,将不同部位的痣与性格、运势乃至健康状态相关联。额头中央的痣被认为是智慧与福气的象征,暗示孩子未来能得贵人相助;眉上痣则对应母亲缘分与艺术天赋,左眉主感性,右眉主理性。这种文化认知虽未被现代医学证实,却在民间形成了一套系统的解读体系。

身体部位的痣相同样被赋予特殊寓意。颈部正中央的痣被视作"守护痣",暗示成长过程中易得贵人相助;手臂内侧靠近手腕的痣则与健康相关,象征较强的抵抗力。值得注意的是,传统解读常将对称分布的痣视为吉兆,如脸颊对称痣预示财运,这种观念可能与中医"阴阳平衡"理论密切相关。

二、现代医学视角下的痣相分类

医学上将痣分为先天性与后天性两大类。先天性黑素细胞痣约见于1%-3%的新生儿,其中直径超过20厘米的巨痣存在5%的恶变风险。后天性痣多在儿童期出现,根据痣细胞位置可分为交界痣、复合痣和皮内痣。交界痣常见于手掌、足底等摩擦部位,具有较高恶变倾向;皮内痣则多呈半球状隆起,表面可生毛发,成年后多见。

特殊类型的痣需特别关注。蓝痣虽多为良性,但细胞性蓝痣可能癌变;斯皮茨痣常被误诊为黑色素瘤,其特点是6个月内快速生长至1厘米后趋于稳定。临床数据显示,我国黑色素瘤发病率约1/10万,其中13%确诊时已属晚期,5年生存率仅5%-10%,这凸显了科学认知的重要性。

三、风险痣相的识别与干预

ABCDE法则为家庭自测提供依据:不对称性、边缘不规则、颜色不均、直径超6毫米、快速隆起或增大。需要警惕的特殊部位包括肢端(手脚)、黏膜部位(口腔、生殖器)、指甲下等,这些部位的痣受摩擦刺激概率较高。临床案例显示,7月龄婴儿面部色素痣在局麻下成功切除,术后护理中需特别注意伤口防感染与防抓挠。

治疗决策需平衡风险与美观。直径<3毫米的痣可考虑激光治疗,但反复刺激可能激活黑色素细胞。对于高风险痣,早期手术切除可显著降低恶变概率,婴幼儿皮肤弹性好,术后疤痕较成人更易恢复。研究显示,分次切除技术可使85%的巨痣患儿避免全麻风险。

四、传统与现代认知的辩证统一

文化解读与医学认知存在有趣对应。传统认为鼻头痣象征财运,现代研究显示鼻部黑色素细胞活跃度较高;眼角痣被赋予情感细腻的寓意,而医学发现该区域痣受激素影响显著。这种对应虽属巧合,却为跨学科研究提供切入点。基因组学研究发现,Th17细胞因子在婴儿期AD患者中表达最强,提示特定部位的皮肤特性可能影响痣相发展。

家长需建立科学认知框架:既要理解文化象征的心理暗示作用,又要掌握ABCDE自测法。建议建立"痣相档案",每半年拍摄对比照片,观察形态变化。对于面部特殊位置的痣,可结合3D皮肤镜检测,其诊断准确率达92%。文化部门与医疗机构可合作开发科普工具,将传统符号转化为健康管理提示。

总结而言,儿童痣相承载着文化记忆与医学警示双重价值。未来研究可深入探讨特定基因表达与传统文化中"吉痣"分布的关联,开发基于人工智能的痣相演变预测模型。家长应采取"观察-记录-咨询"的三步策略,在尊重传统文化的同时筑牢健康防线,让每个小生命既能传承文化印记,又能享有科学守护。