人的皮肤如同一幅天然地图,痣的分布不仅是生理现象,更承载着医学、文化与命理的复杂意涵。头皮与颈部作为人体经络交汇和社交形象的重要区域,其痣相常引发关注。中医认为,痣是气血凝滞的产物;现代医学则从病理学角度解析其成因与风险;传统相术则赋予其吉凶象征。本文将结合科学理论与文化视角,深入探讨头皮与颈部痣相的多重意义。

中医视角:经络与气血的凝滞

中医典籍《医宗金鉴》指出,痣的形成源于“气血凝滞于经络”,头皮作为“诸阳之会”,汇聚多条经络,此处长痣常与阳气束结相关。例如,头皮出现黑痣多因肾经浊气滞留或风邪入侵,而红痣则与肝经郁火有关。中医强调,头皮的痣相可能反映先天体质,如胎儿期母体气血不和可能导致胎记或胎痣,这些印记被视为胚胎发育阶段经络不畅的“遗迹”。

从治疗角度,中医主张通过疏通经络改善痣相。例如按摩太冲穴可缓解肝经郁结,刮痧则能清除血痣中的瘀滞。临床案例显示,长期经络按摩甚至可使皮下结节消失,印证了“上工治未病”的理念。值得注意的是,中医对头皮痣的关注不仅在于健康,更包含对生命能量的解读——头为火性之地,若在此处形成良性骨相或痣相,可能象征肾水滋养能力旺盛。

西医解析:病理分类与健康风险

现代医学将痣分为交界痣、皮内痣和混合痣,头皮常见皮脂腺痣(Nevus Sebaceous),属于错构瘤。此类痣多于出生时出现,青春期可能增厚,约10%-15%存在癌变风险,需通过手术或激光干预。研究显示,头皮交界痣因位置特殊更易受摩擦,增加恶变为黑色素瘤的概率,这与《非诚勿扰2》中脚部黑痣恶变的案例机理相似。

颈部痣的健康警示作用同样显著。西医提出“ABCDE法则”:不对称(Asymmetry)、边缘不规整(Border)、颜色不均(Color)、直径超5毫米(Diameter)、隆起变化(Evolution)。颈部后方若出现符合上述特征的痣,需警惕黑色素瘤。值得注意的是,颈部血管痣(血痣)可能与肝硬化相关,因其反映肝藏血功能异常,此类发现使西医与中医“肝经郁火”理论形成跨学科呼应。

传统相术:命运象征与文化隐喻

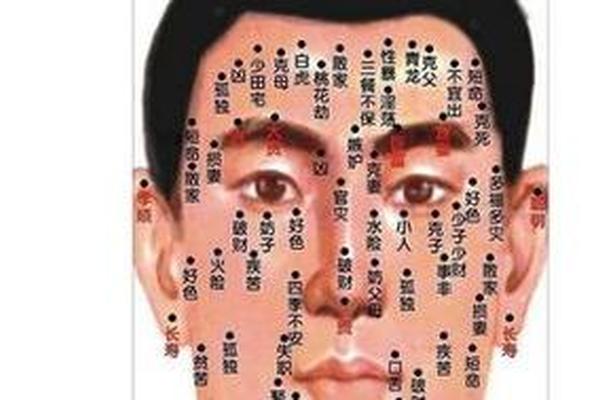

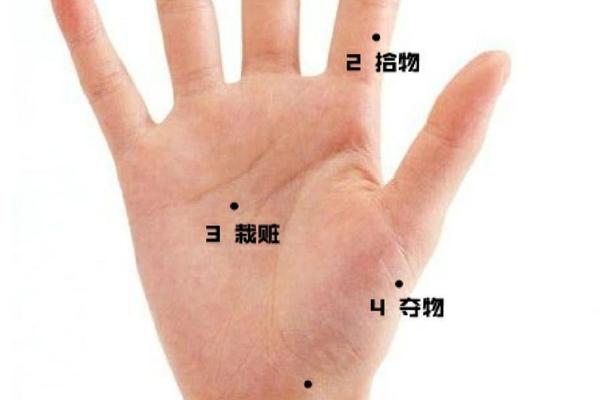

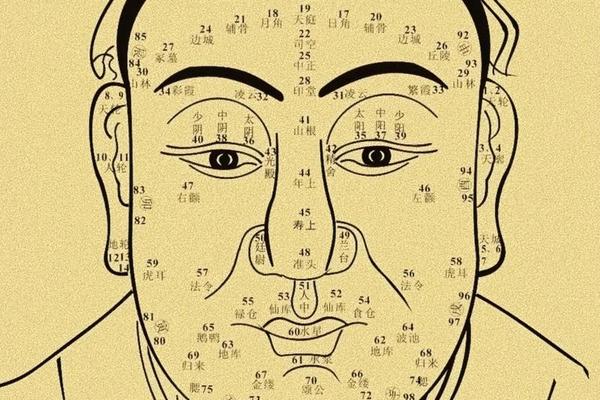

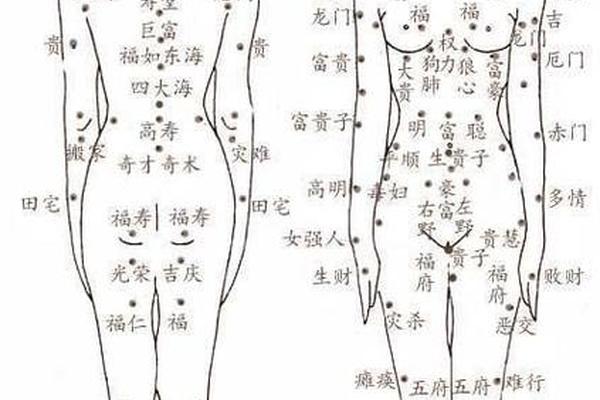

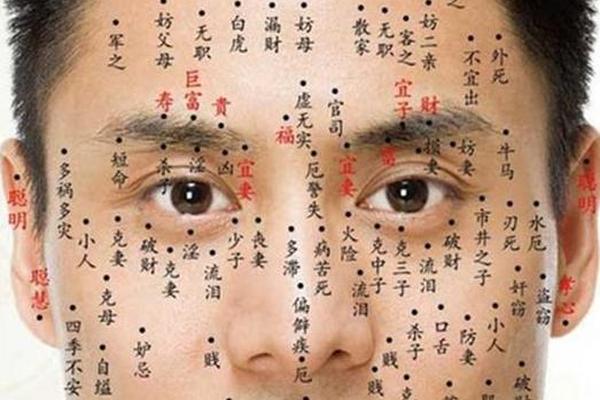

相术学中“头无恶骨,面无好痣”的论断,将头皮痣视为吉兆,颈部痣则多主凶。头皮长痣象征“奇骨”,代表肾气充足且贵人运强,这与中医“肾主骨”理论不谋而合。而颈部痣相则充满矛盾性:正中央痣主富贵,两侧痣却预示劳碌;后方“苦情痣”虽象征感情波折,又被视为“有靠山”的吉兆。

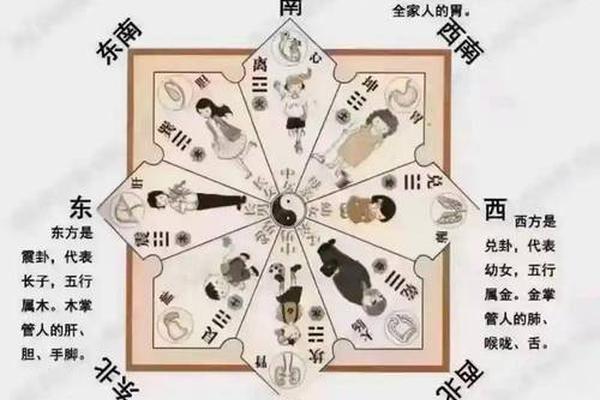

具体而言,颈后痣被称为“压运痣”,民间认为其影响运势流转。但相术细分显示:右侧痣利财富积累,左侧痣易招小人;喉结附近痣增强说服力,锁骨痣则代表包容性格。这些说法虽缺乏科学依据,却折射出传统文化对身体符号的哲学化解读——将人体与天地对应,痣相成为解读命运的地形图。

跨学科对话:争议与融合

中西医对痣的认知存在本质差异:中医强调整体气血,西医侧重细胞变异;前者主张调理,后者倾向切除。但二者在预防理念上达成共识——经络按摩与定期皮肤检查都具有早期干预价值。文化层面,传统相术的“贵贱说”正被重新诠释:现代研究证实,长期心理压力可能通过神经内分泌机制影响痣的生成,这为“劳碌痣”的象征提供了生理学解释。

值得关注的是,胎记研究成为跨学科交汇点。中医认为胎记反映孕期母体情志,西医发现其与胚胎期黑素细胞迁移异常相关,而基因测序技术正在揭示特定痣相的遗传标记。未来研究或可建立“痣相-基因-环境”三维模型,既为疾病预警提供新思路,也为传统文化符号赋予科学注解。

头皮与颈部的痣相,恰似立在医学与文化十字路口的标识。从中医气血理论到西医病理分析,从相术命理到现代遗传学,不同视角共同构建了对人体印记的认知图谱。建议公众既关注痣相变化隐含的健康信号,也理性看待其文化象征;医学界可深化跨学科研究,如探讨特定经络按摩对皮内痣的干预机制。在科学与传统的对话中,这些皮肤上的微小印记,终将揭开更多关于生命奥秘的答案。