在中国传统相学体系中,痣相学因其直观性与符号化特征,成为解读命运的重要维度。古相书《相理衡真》将人体比作山川大地,痣如林木堆阜,善痣彰显清秀,恶痣映射污浊,这种天人合一的哲学观构建了痣相学的底层逻辑。而“痣相贱”作为相学中极具争议的概念,既承载着古人“相由心生”的判断,也暗含社会阶层对生理特征的隐喻性投射。本文将从文化溯源、相理逻辑及现代阐释三重维度,系统解析痣相学体系中“贱”的深层意涵。

天人交感:痣相学的哲学根基

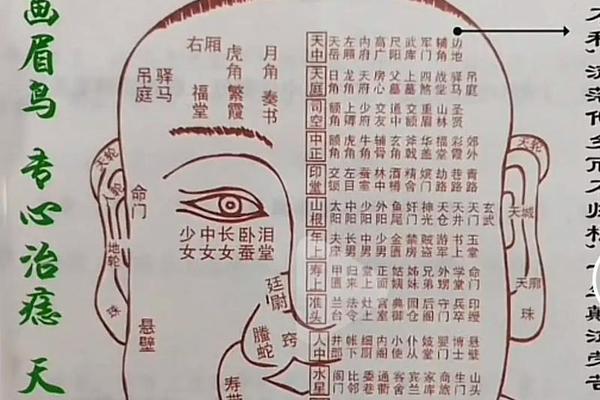

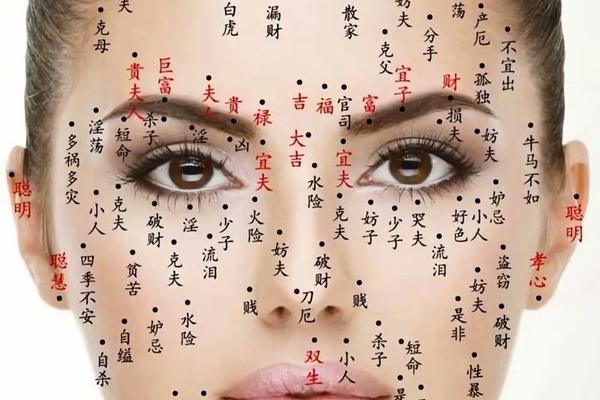

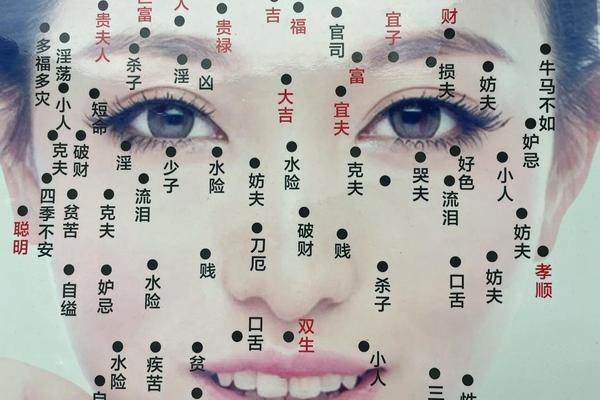

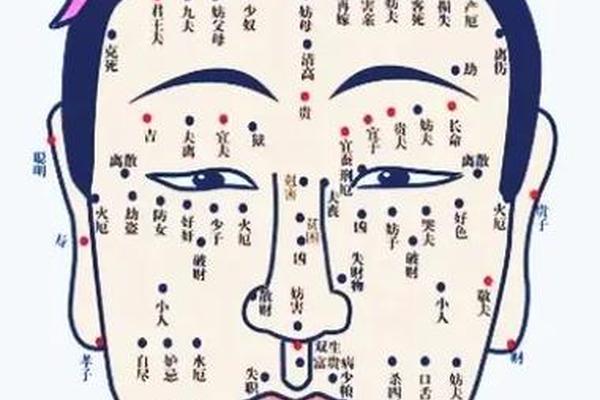

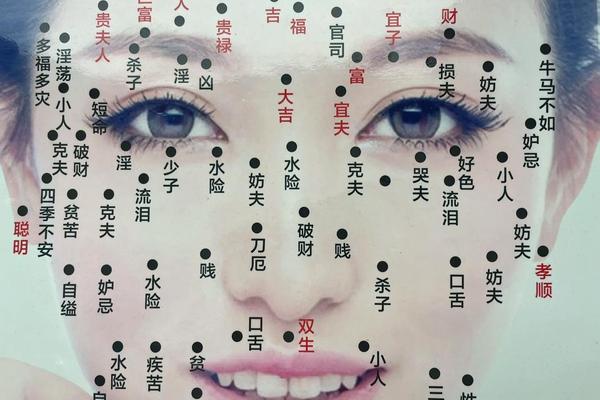

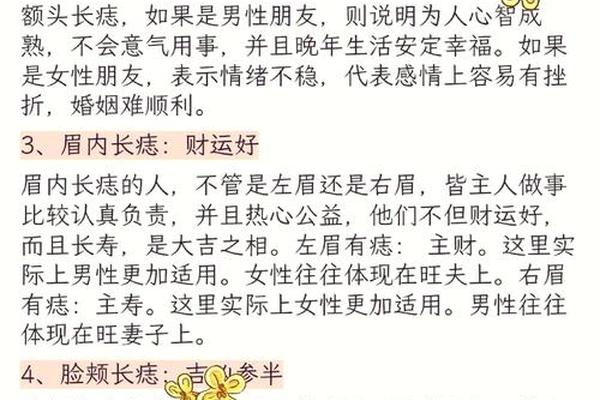

古相学将人体视为微观宇宙,每个部位的痣都对应着特定的命运密码。《平园相学》提出“隐处生善痣”的理论,认为藏于毛发、耳内等隐蔽处的痣多为吉兆,如耳珠痣主孝道、掌心痣主富贵,这种“藏吉露凶”的相理源于道家“和光同尘”的处世哲学。而“贱”的概念则与显性恶痣紧密关联,如山根痣暗示刑克六亲、泪堂痣预示子女缘薄,这些暴露在面部显要位置的灰暗痣相,被视为违背“藏器于身”的处世之道。

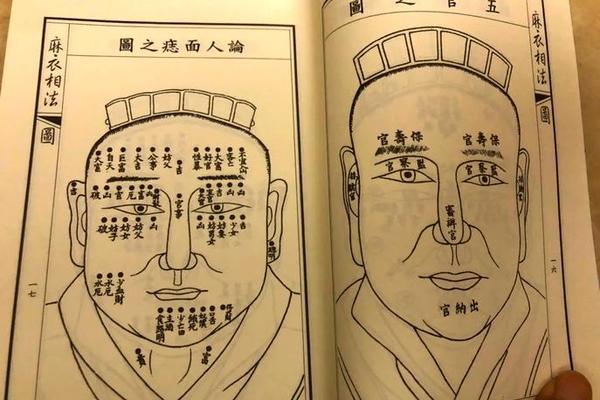

相书《神相全编》进一步将痣色与五行相配:朱砂痣属火德主贵,墨玉痣属水德主智,而枯槁无光的灰褐色痣则属土气壅塞之相。这种色彩象征体系在《麻衣相法》中得到细化,指出“贱痣三特征”——色如蒙尘、形如败絮、位犯凶煞,三者兼备则构成完整的“贱格”判定标准。明代相士袁忠彻在《古今识鉴》中记载,明成祖曾因某官员鼻翼生灰痣而罢其官职,可见痣相贱的判断曾直接影响社会阶层的流动。

形色位三位一体:贱痣的相理逻辑

在具体相法实践中,“贱”的判定遵循严密的形-色-位三维体系。形状学强调“凸者为活,平者为死”,眉间凸起红痣主贵,而嘴唇平塌黑痣则被视为“食禄贱格”;色彩学通过色谱分析建立吉凶梯度,如颧骨处鲜红痣主权势,同位置暗紫痣却主刑狱;位置学则构建了面部分区与命运模块的对应关系,如法令纹末端生痣既可能预示腿伤(职业不稳定),也可能象征中年破财(31-34岁流年不利)。

这种相理逻辑在身体叙事中形成特殊隐喻。女性山根痣被解读为“克夫再嫁”,实则暗含对女性独立人格的规训;男性鼻头痣被称作“散财败业”,折射出农耕社会对财富稳定的焦虑。清代《太清神鉴》记载的“应痣歌诀”,将额角痣对应膝伤、耳后痣对应肩疾,这种身体映射学说虽缺乏科学依据,却构建了完整的符号解释体系。值得关注的是,相书中“贱”并非绝对命定,《柳庄相法》提出“修心改相”说,认为持续行善可使恶痣转明,这种道德修正理论为“痣相贱”注入了动态变量。

古今碰撞:痣相贱的现代阐释

现代医学研究揭示,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,但传统文化赋予的象征意义仍在产生影响。调查显示,38%的受访者会因相学解释而考虑点痣,其中眼尾“泪痣”和山根“孤鸾痣”成为主要去除对象。这种文化惯性在婚恋市场尤为显著,某相亲平台数据显示,鼻翼有痣的女性匹配成功率低于平均值15%,反映出“破财克夫”的相学标签仍在发挥作用。

跨文化比较研究提供了新视角。日本相学将唇下痣视为“福神痣”,与中国“食禄贱格”判断截然相反;印度纳迪叶相法则认为额中痣象征“梵天印记”。这种文化差异提示,“痣相贱”的本质是社会价值观的投射而非客观真理。当代学者提出“符号祛魅”理论,主张将痣相学视为传统文化编码系统,其“贱”的判断实则是古代社会风险预警机制的具象化表达。

在传统与现代间寻找平衡

痣相学中的“贱”作为复杂文化符号,既是古人观察经验的结晶,也承载着特定历史阶段的认知局限。在科学理性视角下,痣的医学属性与文化象征形成双重叙事:前者关注黑色素细胞的生物学特征,后者解码社会集体潜意识中的命运焦虑。未来研究可尝试构建跨学科分析模型,通过大数据追踪特定痣相人群的人生轨迹,或运用认知心理学解读相学符号的隐喻机制。对于当代人而言,理解“痣相贱”背后的文化逻辑,远比简单判定吉凶更具现实意义——它既是我们解码传统的密钥,也是审视自身认知局限的明镜。