《史记·高祖本纪》以“隆准而龙颜,美须髯,左股有七十二黑子”的笔触,将汉高祖刘邦的异相定格为中华文明史中的传奇注脚。这一记载在后世《汉书》《相理衡真》等文献中反复强化,使得“七十二黑痣”超越生理特征,演变为天命所归的象征符号。司马迁的书写绝非偶然——在汉代“天人感应”思想盛行的背景下,帝王异相被视作政权合法性的直接印证。班固更以“七十二”这一特殊数字暗合孔子七十二贤士的典故,将刘邦塑造成兼具武力与文治的圣王形象。

从医学视角看,现代学者提出“speckled lentiginous nevus”(斑点状痣簇)的皮肤病学解释,认为这可能是先天性皮肤色素异常。但在西汉初年,科学认知的局限为神秘主义叙事提供了土壤。班固将痣的数量精确到“七十二”,实则暗藏文化密码:五行学说中“七十二”属土,对应赤色,与刘邦自诩“赤帝化身”的神话形成闭环。这种数字的精心设计,折射出史官构建意识形态话语的深层意图。

二、相术体系的政治隐喻

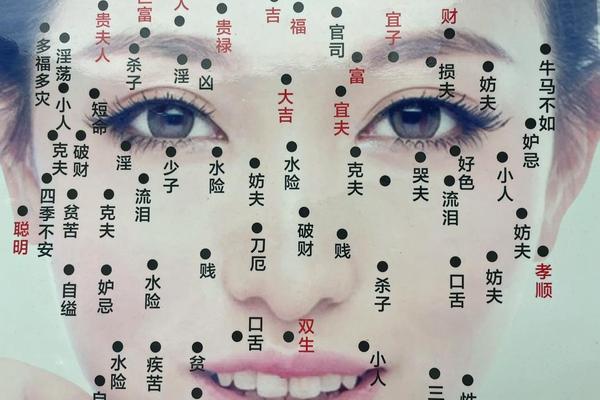

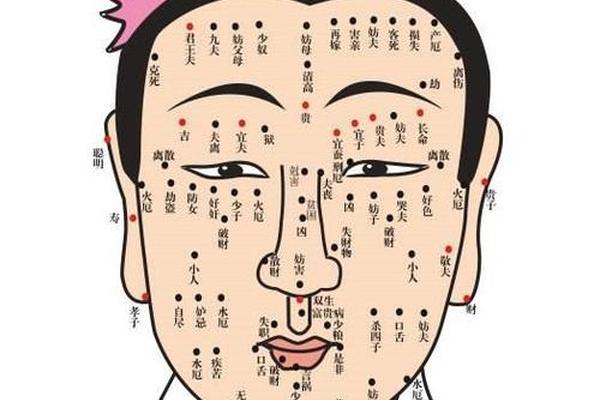

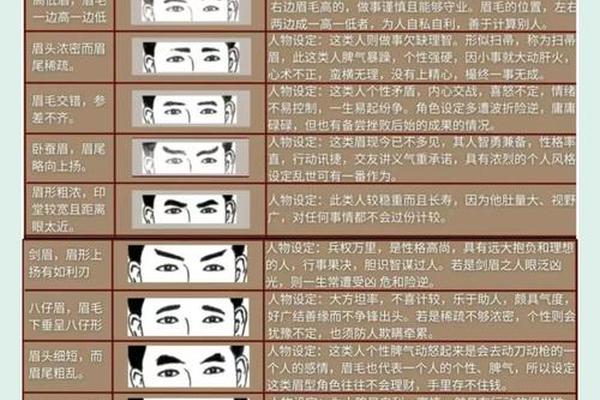

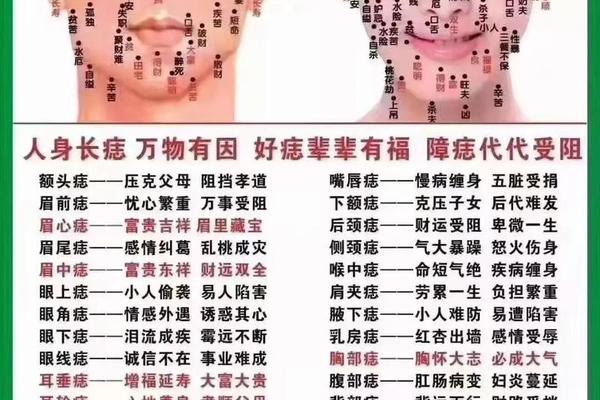

相术典籍《麻衣神相》将身体痣相分为“福痣”“凶痣”两类,而腿部痣相尤其被赋予特殊意义。《相理衡真书》直言“人之质美则生痣奇异”,刘邦左腿的密集痣群恰位于相学中的“龙脉”区域,象征“地载龙行,天命所归”。唐代《水镜集》更将大腿痣相与军事权谋关联,认为“痣如北斗列阵者,可驭千军”。这些理论为刘邦从亭长逆袭为帝王的故事,提供了形而上的解释框架。

从政治传播学角度分析,相术神话的构建具有明确功能性。刘邦出身草莽,亟需消弭“布衣天子”的身份焦虑。司马迁记载其母“梦与神遇”而孕,配合“七十二黑痣”的体征,形成“君权神授”的完整叙事链。这种策略被后世帝王效仿:朱元璋“脚踏七星”、司马炎“手过膝”等异相记载,均承袭了将生理特征符号化的传统。史学家贾也指出,此类神话本质是“通过身体政治学重构统治合法性”。

三、文化符号的历时性演变

在汉代纬书体系中,“七十二”是具有神圣性的数字。《春秋繁露》载“天道七十二候”,《白虎通义》言“孔子七十二弟子通六艺”,这些文本共同构建了“七十二”与圣王德行的关联网络。班固将痣数定为此数,实为将刘邦纳入儒家圣王谱系的精妙设计。宋代《资治通鉴》更将痣相与星象学结合,称“七十二痣应天罡地煞之数,主革故鼎新”,赋予其改朝换代的宇宙论意义。

跨文化比较揭示更深层机理。古埃及法老以“圣甲虫痣”象征太阳神眷顾,玛雅祭司用“豹斑纹”标识通灵能力,这与中华文明的痣相崇拜形成人类学意义的呼应。法国汉学家葛兰言指出,身体符号的政治化是早期文明构建集体记忆的共性策略。刘邦的痣相传说,恰是这种“身体—权力”编码机制的典型样本。

四、现代学术的多维解构

医学界通过基因学研究发现,NRAS基因突变可能导致先天性痣群聚集,发病率约为1/20000。这种科学解释消解了痣相的神秘性,却凸显古代史官对罕见体征的叙事利用。复旦大学历史系教授考证指出,汉代宫廷档案中至少记载过3例类似病例,但唯有刘邦的痣群被赋予政治意义,这说明体征的神圣化需要特定历史条件支撑。

文化人类学视角则关注神话的生产机制。美国学者苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中提出的“身体叙事”理论,恰可解释“七十二黑痣”如何从病理现象转化为权力符号。当代影视作品如《汉武大帝》对刘邦痣相的特写渲染,证明这种符号在现代媒介中仍具传播效力,反映出集体潜意识对权力神秘性的持久迷恋。

神话与现实的双重镜像

刘邦的“七十二黑痣”传说,既是相术文化的产物,也是政治叙事的杰作。从司马迁的史笔到班固的阐释,从五行学说的附会到儒家的嫁接,这个符号不断被赋予新内涵,最终成为中华帝制意识形态的经典范本。现代研究揭示,此类身体政治神话的构建遵循“罕见体征—神秘诠释—权力合法化”的三段式逻辑,其本质是知识精英对民众认知框架的形塑。

未来研究可沿三个方向深入:其一,结合考古学发现,考证汉代贵族阶层对先天性体征的认知模式;其二,运用数字人文技术,量化分析二十四史中帝王异相记载的文本演变规律;其三,开展跨文明比较研究,揭示身体符号政治化的普遍机理。唯有穿透神话迷雾,方能真正理解历史书写中现实与虚构的辩证关系。