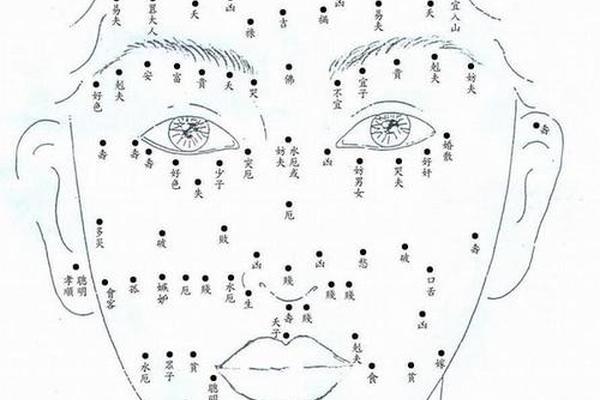

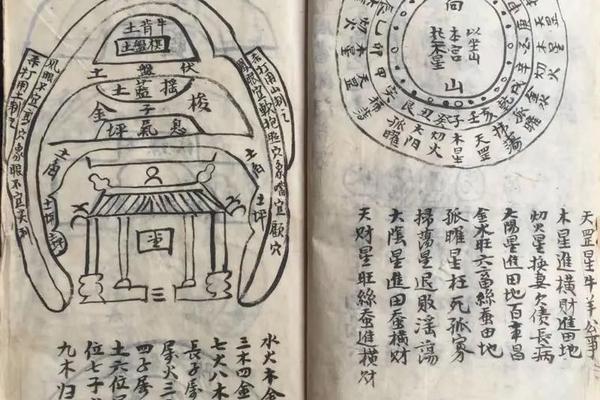

从古至今,痣相学作为传统面相学的重要分支,始终承载着人们对命运与性格的探索。中国古人提出“人合一”的理念,认为面部痣的位置、形态与色泽皆与个人命运深度关联。例如《相理衡真》记载:“痣分善恶,形色定吉凶”,而现代研究也发现,痣的形成与遗传、环境等因素交织,可能通过心理暗示间接影响行为选择。这一古老智慧虽缺乏科学实证,却以文化符号的形式持续塑造着大众对自我认知的想象。

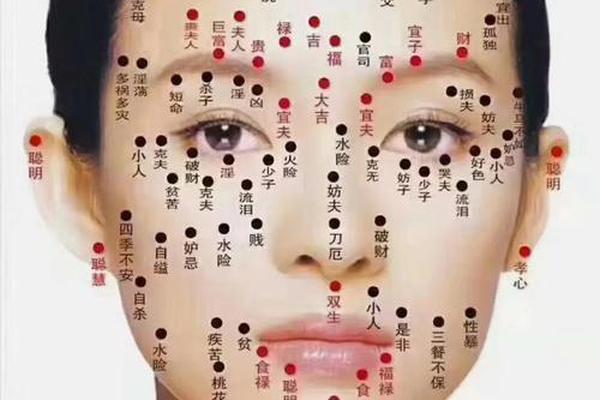

在传统观念中,面部痣的吉凶属性呈现出矛盾性。多数古籍强调“显处多凶,隐处多吉”,认为面部痣多主不利,但仍有特殊形态的“贵痣”例外。例如色泽光润如漆的痣被视为富贵象征,而晦暗浑浊者则需警惕。这种分类标准既体现古人观察经验的积累,也暗含“相由心生”的哲学思考——即外在特征与内在特质的映射关系。

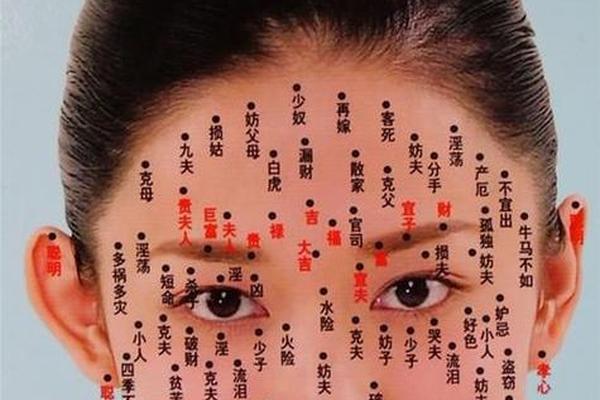

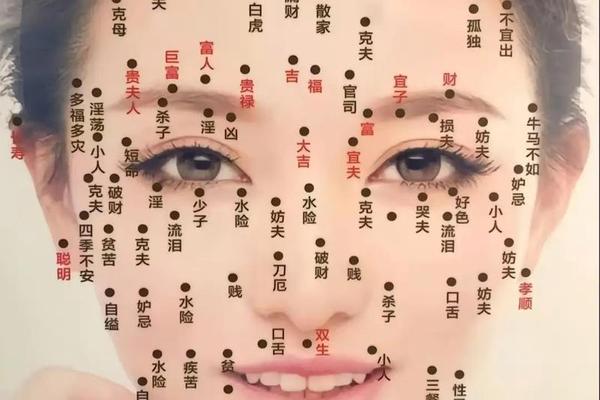

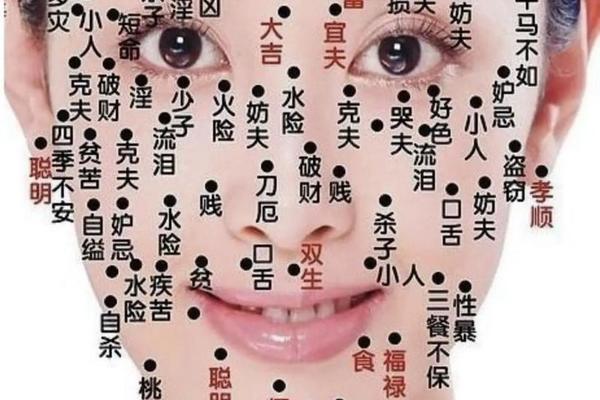

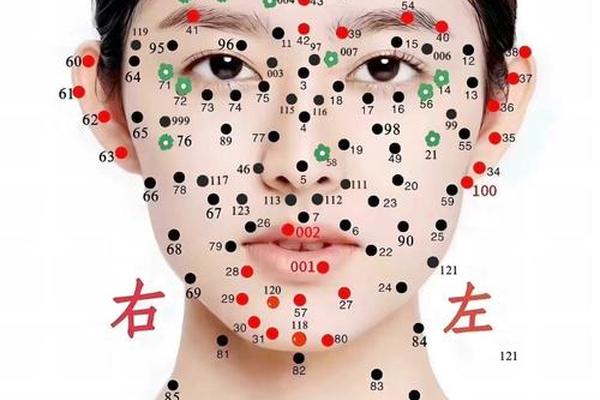

二、面部核心区域的痣相解析

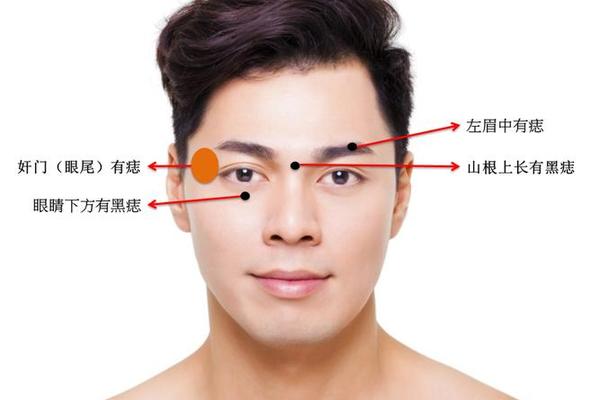

眉眼区域是痣相学的重点观测区。眼尾痣(奸门痣)常与情感波折关联,古籍称其“命犯桃花”,易陷入三角纠葛。但现代解读提出新视角:眼尾象征社交活跃度,此处有痣者可能因性格外向而吸引异性,需注意情感边界管理。眉间痣则被赋予极端运势属性,既可能成就非凡,也隐含因自负导致的失败风险。心理学研究指出,眉间区域与决策力相关,此处的痣或许通过心理暗示强化个体的冒险倾向。

口鼻区域的痣相具有强烈象征意义。上唇痣被称为“多情痣”,传统认为其主感情丰沛,而现代观察发现这类人更具共情能力,适合从事心理咨询等职业。鼻梁痣则被赋予双重解读:一方面预示健康隐患,另一方面象征财富机遇。有趣的是,鼻翼痣在东西方文化中均与守财能力挂钩,可能与鼻部在面部美学中的“财帛宫”定位有关。

三、痣相吉凶的现代判断维度

痣的吉凶判定需综合形态特征与动态变化。传统标准强调“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉,而边缘模糊、色泽混杂为凶。现代医学补充了安全评估维度:直径超过6毫米、非对称生长或短期快速变化的痣需警惕恶变可能。例如腮边痣虽被相学视为“临老入花丛”的桃花标志,但若伴随瘙痒或溃破,则需优先考虑皮肤科诊疗。

心理暗示效应是痣相影响力的隐形机制。研究发现,拥有“贵痣”标签(如耳垂痣、眉内痣)的个体更易建立自信,从而提升事业成功率。反之,被视为“克夫痣”的人中痣可能引发自我怀疑,形成心理暗示的恶性循环。这种效应在跨文化比较中同样显著,印证了“信念塑造现实”的行为学理论。

四、科学视角下的痣相再审视

当代医学揭开了痣的生理本质——黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。统计显示,仅0.03%的痣可能恶变为黑色素瘤,且多与紫外线暴露、反复摩擦相关。这提示我们需平衡传统文化与科学认知:既不必因“凶痣”之说焦虑,也要关注特殊部位(如足底、指甲)痣的动态变化。

在文化传承层面,痣相学正经历数字化重构。社交平台上“AI面相分析”工具日均调用超百万次,但算法模型往往简化复杂相学理论,导致符号化误读。未来研究可探索将传统相学经验转化为可视化数据模型,结合心理学、遗传学进行跨学科验证,例如通过大数据分析10万例面部痣位置与职业成就的相关性。

痣相的双重价值与认知边界

面部痣相作为文化记忆的载体,既折射出先民对命运规律的形象化总结,也暗含个体心理建构的密码。在当代语境下,我们应以辩证态度看待其价值:一方面承认其文化符号的审美意义与社会互动功能,例如影视剧中“泪痣”“富贵痣”的角色塑造;另一方面坚守科学底线,建立“观察-评估-诊疗”的理性认知链。建议公众在关注痣相象征意义时,同步进行皮肤健康监测,让传统文化智慧与现代医学知识形成互补共生的认知体系。未来研究可深入探讨特定文化群体对痣相的心理认同差异,为文化人类学提供新的观察维度。