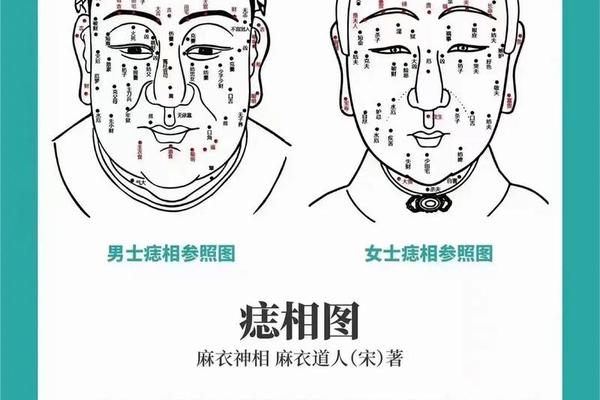

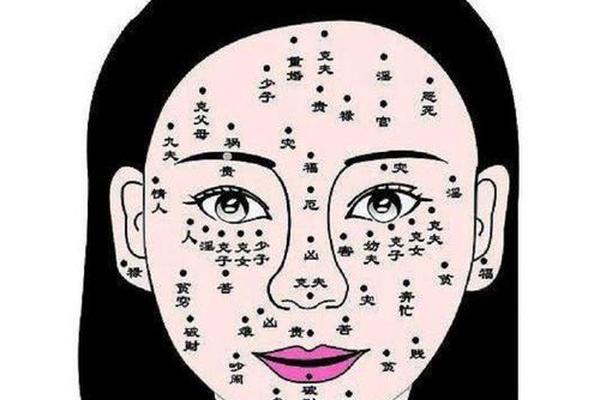

中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,将人体各部位的痣与命运、性格紧密关联。男性面部痣相尤其受到关注,因其被认为与事业、财富、婚姻等人生重大领域息息相关。例如,古籍《黄帝内经》提出“体表之相映脏腑”,将痣的位置与身体机能、命运走向结合,而民间相术典籍则进一步细化,形成了一套以“色泽、形状、位置”为核心的吉凶判断体系。

在男性面部痣相中,额头、鼻梁、下巴等区域被赋予特殊意义。例如,额头中央的痣被称为“福痣”,象征智慧与贵人运;鼻梁上的“财痣”代表聚财能力;下巴的痣则与晚年财富相关。传统理论认为,吉痣需满足“黑如漆、红如朱、圆润有光泽”等条件,而晦暗、毛糙的痣则可能暗示波折。这些解读不仅反映了古人对人体与宇宙关系的哲学思考,也融入了中医“内外相应”的辨证思维。

二、现代科学对痣相学的审视与批判

现代医学研究揭示了痣的本质:皮肤中的黑色素细胞聚集,受遗传、紫外线、激素等因素影响形成。科学证实,痣的位置和形态并无神秘命理依据,反而是皮肤健康状况的指标。例如,不规则、快速增大的痣可能是黑色素瘤的前兆。皮肤科专家提出的“ABCDE法则”(不对称性、边界模糊、颜色不均、直径过大、动态变化)成为判断痣癌变风险的核心标准。

从生物学角度看,痣相学的逻辑链条存在断裂。尽管某些痣的位置可能因频繁摩擦(如手掌、脚底)增加癌变风险,但这与“财运”“桃花”等传统解读无直接关联。科学界普遍认为,痣相学的作用更多是文化心理现象,而非客观规律。例如,德国医学界对痣与健康关系的研究发现,痣的生物学属性仅与皮肤病理相关,无法证实其与性格、命运的因果关系。

三、心理学视角下的痣相信仰机制

尽管缺乏科学依据,痣相学仍具有广泛的社会影响力,这与其心理暗示效应密切相关。心理学研究显示,当个体接受特定痣相解读后,可能通过“自我实现预言”改变行为模式。例如,被告知额头有“贵人痣”的男性,可能在社交中更主动争取机会,从而提升事业成功率。这种心理机制解释了为何部分人感觉“痣相应验”——实为认知偏差与行为调整的共同作用。

痣相学满足了人类对确定性的心理需求。在复杂的人生境遇中,痣的吉凶标签为个体提供了简化决策的认知框架。例如,将感情挫折归因于“眼尾桃花痣”,既能缓解自我质疑,又可合理化不可控因素。这种心理补偿机制,使痣相学在不确定性高的现代社会中持续焕发生命力。

四、实用建议:理性认知与健康管理

对于关注面部痣相的男性,建议采取“文化尊重与科学理性”并重的态度。一方面,可将传统痣相视为文化遗产,从中汲取积极的心理暗示;需警惕过度解读带来的健康风险。皮肤科专家强调,特殊部位的痣(如口腔黏膜、指甲下)应定期检查,避免激光点痣等不当处理诱发癌变。

从行为决策角度,可参考“动态痣相观”:将痣的位置与人生阶段结合进行符号化解读,而非僵化对照。例如,青年时期注重“事业痣”的开拓意义,中年关注“家庭痣”的情感维系功能。建立健康档案,记录痣的形态变化,既防范医学风险,又为个人成长提供可视化参照。

传统智慧与现代理性的对话

男性面部痣相作为传统文化符号,承载着古代哲学、医学与社会的多重内涵。尽管现代科学否定了其命理预测功能,但它在心理调适、文化认同方面的价值仍值得关注。未来研究可探索跨学科路径,例如通过大数据分析特定痣相人群的行为模式,或从神经科学角度解读痣相信仰的脑机制。对于个体而言,理性对待痣相,既是对科学精神的尊重,也是对文化多样性的一种包容。