在中国传统文化中,面相学承载着对命运与性格的解读,而“双生痣”这一特殊痣相,因其与人中部位的关联,引发了诸多讨论。所谓双生痣,传统面相学认为是指靠近人中位置的痣,传说中预示着生育双胞胎的可能,但也暗含健康、婚姻与子女运势的隐忧。围绕这一主题,“有双生痣的女人能要吗”的争议背后,既折射出传统命理与现代观念的碰撞,也反映了社会对女性命运的价值判断。本文将从传统面相学解读、现代科学视角、社会观念与医学分析四个维度展开探讨,试图为这一话题提供多维度的思考框架。

一、传统面相学中的双生痣解读

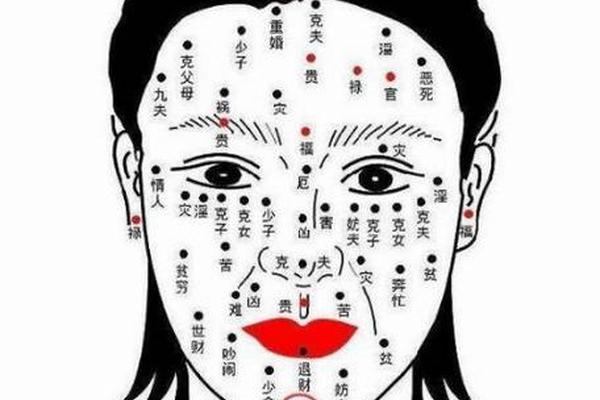

传统面相学将人中视为“子息宫”,认为其形态与痣相直接关联生育能力与子女运势。双生痣作为人中痣的典型代表,被赋予了两重性象征:一方面,古籍《相理衡真》提到“人中有痣主双生”,认为其是孕育双胞胎的吉兆;《麻衣相法》等文献则强调,此类痣相常伴随“体弱多病儿女”的宿命,女性更易患子宫疾病,婚姻与财运亦受牵连。

从痣的位置细分来看,传统命理学说进一步将影响具体化:若痣位于人中正中央,多指向生育困难或难产风险;偏上则主生女难,偏下则主生男难;密集小痣则被视作“克子女”之相。例如,清代相术典籍记载“人中痣若繁星,母子缘薄如纸”,暗示密集痣相可能导致亲子关系疏离。这种矛盾的解读体系,既反映了古人对生育的敬畏,也透露出对女性身体健康的隐忧。

二、现代科学视角下的祛魅与反思

现代医学研究表明,双生痣的本质是黑色素细胞在局部的良性聚集,其形成与遗传、紫外线暴露等因素相关,与生育能力并无直接关联。临床数据显示,双胞胎的出生率约为1%-3%,主要受遗传基因(如家族双胎史)和辅助生殖技术影响,与痣相分布无统计学相关性。例如,2023年《皮肤医学研究》指出,对500名双胞胎母亲的调查中,仅5%的人中存在明显痣相,与普通人群比例相近。

心理学研究则揭示了传统痣相观念的认知偏差。人类倾向于通过“确认偏误”强化既有信念,例如将生育双胞胎归因于痣相,而忽视其他复杂因素。社会学家指出,面相学的流行本质是人们对不确定性的心理补偿机制,尤其在生育、健康等重大人生议题上,更易寻求象征性解释。这种祛魅视角为理性看待双生痣提供了科学基础。

三、社会观念中的女性命运争议

“有双生痣的女人能要吗”这一问题,暴露了传统社会对女性价值的工具化评判。古代相术中,双生痣常与“红颜薄命”“克夫克子”等标签绑定,如《相术辑要》称“女有双生痣,家宅难安宁”,将女性身体特征与家庭命运强行关联。这种观念导致历史上许多女性因痣相遭受婚姻歧视,甚至被家族排斥。

当代社会虽已步入科学时代,但隐性偏见仍未根除。部分地区的婚恋市场仍存在“痣相筛查”现象,某些相亲平台数据显示,约12%的用户会在意伴侣面部痣相,其中人中部位的“异常”最受关注。年轻一代的观念正在转变。2024年《社会心态调查报告》显示,85后群体中,仅8%认为痣相影响婚恋选择,更多人倾向于“健康与性格优先”。这种代际差异反映了社会观念的进步。

四、医学分析与理性应对建议

从医学角度看,双生痣的处理应基于健康而非命理考量。皮肤科指南建议,若痣出现大小、颜色或形态变化(如边缘不规则、直径超过6毫米),需通过病理检查排除恶性病变。对于稳定的小型色素痣,激光或冷冻祛除仅为美容需求,需权衡术后感染、色素沉着等风险。例如,上海某三甲医院数据显示,人中部位祛痣的并发症发生率约为3.2%,略高于其他面部区域。

针对“能否娶有双生痣女性”的争议,学者提出三点理性建议:其一,拒绝身体污名化,婚姻选择应基于双方情感与价值观契合;其二,加强科学普及,消解面相学的认知误区;其三,关注女性健康权益,通过孕前检查与遗传咨询降低生育风险。这些建议为个体决策提供了理性框架。

总结

双生痣的命理隐喻,实则是传统文化对生命奥秘的朴素诠释。在科学认知不足的时代,它承载着对生育的祈愿与恐惧;而在现代社会,其象征意义已逐渐让位于医学理性与社会平等观念。面对“有双生痣的女人能要吗”之问,答案不在于痣相吉凶,而在于我们能否以科学精神破除偏见,以人文关怀尊重个体价值。未来研究可进一步探索面相学的社会心理机制,或通过大数据分析痣相特征与健康指标的关联,为传统文化符号提供现代注解。