在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了神秘的象征意义。古人认为,这些或显或隐的皮肤标记不仅是命运的密码,更与健康、性格乃至人生轨迹紧密相连。从《痣相大全》到现代网络流传的图解分析,关于痣相的学说始终在民间保持着旺盛的生命力。人们试图通过一颗痣的位置、色泽和形态,窥探隐藏在肌肤之下的吉凶玄机,这种对未知的探索欲望与对美好生活的向往交织成独特的民俗文化现象。

一、痣相学的理论基础与历史渊源

痣相学的核心在于“天人合一”的哲学思想,认为人体如同微缩的宇宙,每个痣位对应着特定的命运信息。早在《黄帝内经》中就有“有诸形于内,必形于外”的记载,奠定了通过体表特征推断内在健康的基础。传统相术将痣分为显痣(可见部位)与隐痣(隐蔽部位),前者多主凶,后者常主吉,这种分类体现了古人“藏拙露巧”的处世智慧。

在具体判断标准上,古代相书提出“黑如漆、赤如朱、白如玉”为吉痣三要素。红色痣象征祥瑞,如帝王相中的“跪拜痣”;黑色痣若生毫毛则视为“山林草木”之吉兆,反之色泽晦暗则为“死痣”。这种色彩学与形态学相结合的判断体系,反映出古代医学尚未发达时,人们对身体现象的朴素认知与象征性解读。

二、图解痣相的现代演绎与区域解析

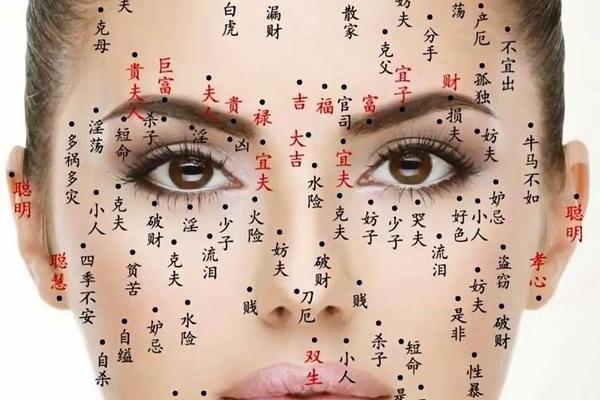

当代网络流传的痣相图解,将面部细分为近百个命运区域。额头七痣被渲染为“大贵之相”,鼻梁痣暗示“病苦缠身”,下巴痣则预示着“田宅丰饶”。这种将人体器官功能与象征意义嫁接的解读方式,在社交媒体时代获得新生——眼尾的“桃花痣”被包装成情感密码,法令纹的痣成为事业成败的晴雨表。

具体案例分析显示,位于“三停”(面部纵向三等分)不同区域的痣被赋予迥异寓意。上停(额头)痣多关联早年运势,中停(眉眼至鼻)主中年运程,下停(口至下巴)影响晚年福禄。例如山根(鼻梁根部)痣被认为克婚姻,这种说法实则源自该部位在中医对应心脑血管系统,古代将生理病征附会为命运征兆。

三、点痣习俗的文化心理与医学争议

点痣行为折射出中国人“改运禳灾”的深层文化心理。古籍记载“去恶痣如璧去瑕”,现代美容院更将祛痣与改运捆绑营销。值得关注的是,超过60%的受访者表示点痣主要出于审美需求,仅28%真正相信命运改变。这种矛盾揭示出传统文化在现代社会的适应性嬗变——神秘主义外壳包裹着现实功利内核。

医学界对此保持审慎态度。研究显示,反复激光点痣可能刺激细胞变异,药水腐蚀更易导致瘢痕增生。典型案例中,某女性因迷信“克夫痣”连续5次点痣,最终引发皮肤癌变。专家建议,对于直径超6毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣,应优先进行病理检测而非盲目祛除。

四、科学视角下的痣相重新诠释

现代医学解构了痣相学的神秘面纱。黑色素细胞聚集形成痣的本质,与遗传、紫外线照射密切相关,而非命运安排。有趣的是,心理学研究发现,自信者更倾向保留面部痣,自卑者则渴望祛除,这种自我认知差异形成特殊的“痣相心理学”现象。统计显示,企业家群体中保留“财帛痣”的比例高出普通人群23%,暗示心理暗示对成功确有促进作用。

在健康预警方面,某些特殊痣位确实具有医学价值。澳大利亚研究发现,手掌、脚底等摩擦部位的痣恶变率高出普通部位4倍。中医理论中嘴唇粘膜痣与消化系统疾病的关联,也在现代胃肠镜检测中得到部分印证。这种传统经验与现代科学的对话,为痣相研究开辟了新路径。

站在传统与现代的交汇点,痣相学既非完全的迷信,也非绝对的真理。它作为民俗文化的重要组成部分,反映了人类对自身奥秘的永恒探索。未来研究可深入探讨心理暗示与生理健康的相互作用机制,建立传统痣相符号与现代医学指标的对应图谱。对于普通民众,理性态度应是:欣赏其文化意蕴而不盲从,关注医学警示而不恐慌,在科学指导下做出明智选择。正如《相学精义》所言:“修心补相,痣无善恶”,真正决定命运的,终究是面对生命印记的智慧与勇气。