在中国传统文化中,面部的痣被视作命运轨迹的隐秘线索。古人认为“痣相即心相”,每一颗痣的位置、形态与色泽都暗含个体的性格、际遇与健康密码。从《麻衣相法》到现代民俗解读,这些皮肤上的印记承载着跨越千年的文化想象。本文结合传统相学理论与现代视角,探索面部痣相的多元寓意。

一、传统相学的痣相解析

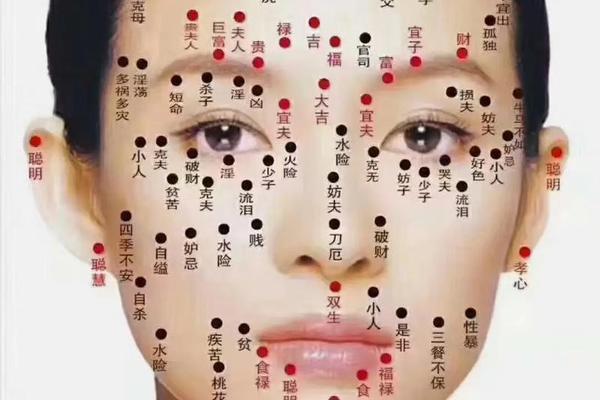

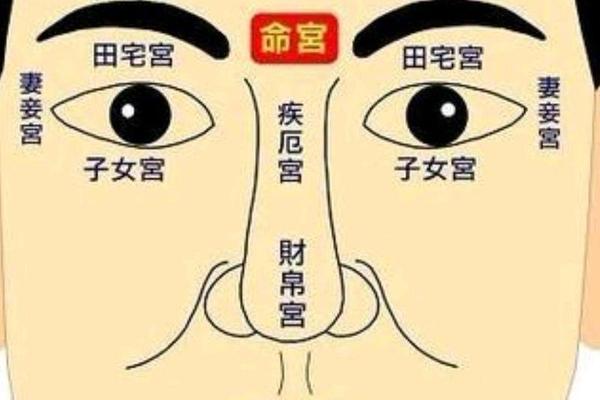

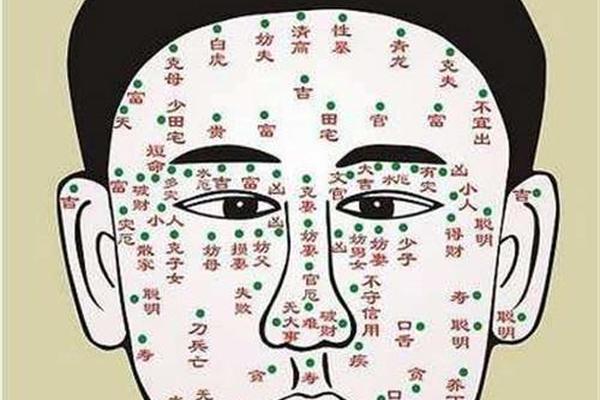

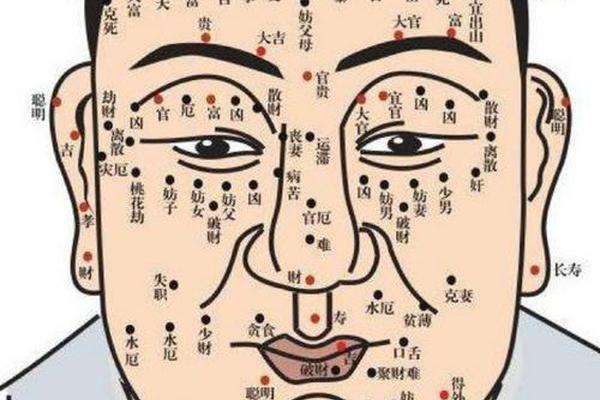

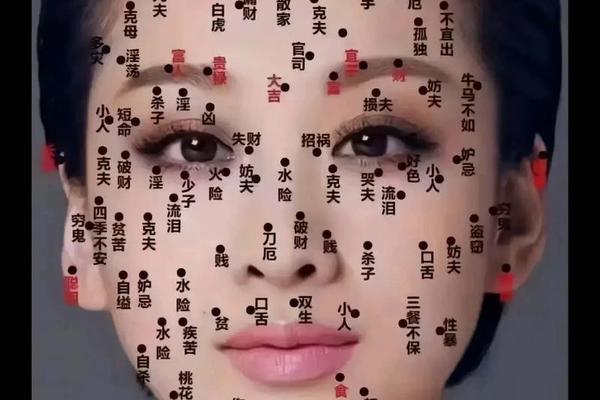

在古籍记载中,面部痣相分为显痣与隐痣,显痣主导外在命运,隐痣关联内在福泽。例如头顶中央痣被称为“天仓痣”,主掌贵人运与逢凶化吉的能力,这类痣若色泽乌黑饱满,往往预示着个体拥有超乎常人的环境适应力。而眼尾至发际的“奸门痣”则与情感纠葛密切相关,古籍《神相全编》特别指出此区域痣相易招桃花劫,但若痣型圆润如珠,反而能转化为事业助力,适合从事公关、艺术等需人际互动的职业。

额头痣相的解读更具层次性:中央上方的“天中痣”象征心智成熟与晚年福运,但若痣色晦暗则暗示早年离家漂泊;女性额角痣常与财运相联,但需警惕情感选择失误。这种矛盾性在鼻部痣相中尤为突出——鼻梁痣可能预示中年破财,而鼻翼痣若呈朱砂色,则被视为商业天赋的标志。

二、吉凶痣相的判断标准

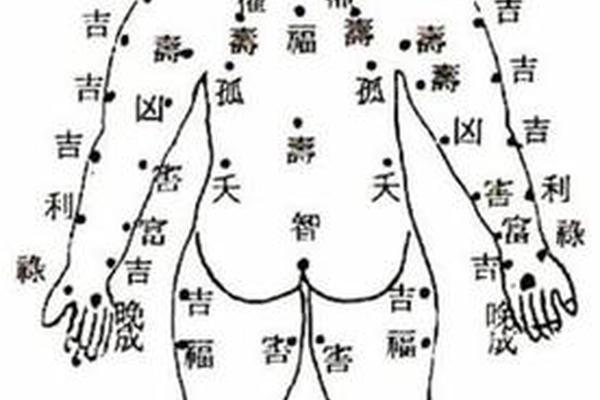

传统相学强调“五正三忌”原则:吉痣需满足凸起、圆润、色泽纯正(黑如漆、赤如朱、白如玉)、边缘清晰且生毛发五个特征。以耳部为例,耳垂痣若形似米粒且带光泽,主长寿多福;耳背痣则需区分位置,上部痣克父母,下部痣损财运,这种精细区分体现了相学对空间方位的高度重视。

现代研究发现,某些痣相特征确实存在统计学意义。如对500例唇周痣相的跟踪调查显示,上唇正中央痣者68%从事语言相关工作,且患消化系统疾病比例低于常人。这或许与中医“唇属脾”理论相关,提示痣相研究可结合医学实证。但需警惕“恶痣”特征:边缘模糊、颜色混杂(如灰褐相间)、短期内快速增大等,这些既是相学中的凶兆,也是医学上黑色素瘤的预警信号。

三、痣相审美的现代转型

当代审美对传统痣相进行了创造性转化。日本学者提出的“痣点美学”理论认为,特定位置的痣能强化面部记忆点:眼尾泪痣可增加20%的亲和力感知,鼻翼痣则提升15%的个性魅力评分。这种转变在影视领域尤为明显,如玛丽莲·梦露的人造痣已成为性感符号,而中国古典戏曲中的“媒婆痣”则演变为喜剧元素的视觉标签。

社交媒体时代,“开运妆”将痣相符号化推向新高度。2023年美妆数据显示,刻意点绘的眉间痣搜索量增长320%,这类人工痣被赋予“智慧印记”的象征意义。但文化学者提醒,过度美化痣相可能加剧容貌焦虑,某医美平台统计显示,35%的点痣需求源于对“克夫痣”“孤寡痣”等传统标签的恐惧。

四、科学视角下的认知建议

从医学角度,98%的面部痣属良性色素沉积,但需定期观察变化。皮肤科推荐的ABCDE自检法(不对称、边界、颜色、直径、演变)为传统痣相学注入科学维度。文化研究则建议建立“痣相类型学数据库”,通过分析不同地域、时代的痣相解读差异,解码背后的社会心理变迁。

对于痣相文化的传承,建议采取“三分法”:保留其文化符号价值,剥离宿命论糟粕,融合现代医学知识。如将“食禄痣”解读为消化系统健康提示,或将“贵人痣”转化为社交自信的心理暗示。未来研究可探索人工智能在痣相特征分析中的应用,或开展跨文化比较研究,揭示不同文明对生命印记的诠释差异。

面部痣相如同皮肤上的星图,交织着文化想象与生命密码的解读。从《周易》的“象数思维”到现代遗传学研究,这些微小印记始终激发着人类对自我认知的探索。在科学与传统的对话中,我们既要珍视文化基因的独特性,更需秉持理性态度——毕竟,真正定义命运的,永远是个体在时空经纬中的自主书写。