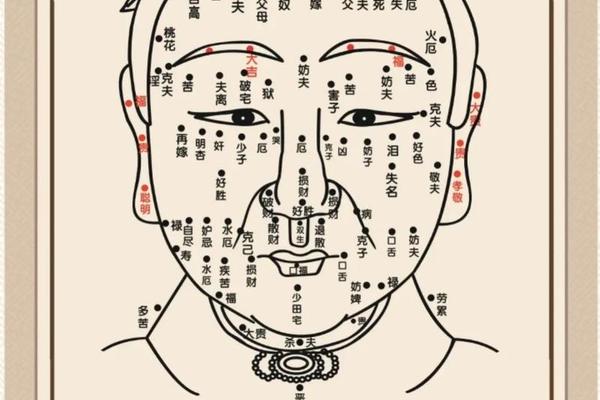

在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运与性格的想象。无论是《黄帝内经》中的面相理论,还是民间流传的“面无善痣,方为贵”等俗语,都折射出古人对身体符号的玄学化解读。随着现代科学的发展,痣相学的命运预测功能虽被证伪,但其文化象征意义仍在民间广泛流传。本文聚焦于“贫穷痣相”与女性苦穷痣的典型位置,结合医学、心理学与民俗学视角,探讨其背后的文化逻辑与社会影响。

一、面部痣相与财富关联

面部作为人体最显性的区域,其痣相常被赋予强烈的命运暗示。在传统痣相学中,人中有痣被认为是“孤苦痣”的典型代表。人中位于鼻下唇上的凹陷处,此处若有黑痣,往往被视为生殖能力与子女运势的负面标志。古籍记载“人中长恶痣者,体弱多病,成就有限,多靠苦力营生”,这种观念源于中医理论中的人中与任督二脉关联,认为此处异常可能影响气血运行。

另一个重要区域是眼下卧蚕痣,即下眼睑位置的“泪痣”。相书称此痣“主劳碌破财,子嗣艰难”,女性若生此痣,更易陷入情感困局。民俗案例显示,湘西地区曾有女性因眼尾黑痣被夫家视为“克夫”而遭退婚。这种观念的形成,可能与古代面相学将下眼睑定位为“子女宫”,认为其状态反映后代运势有关。现代心理学研究则指出,此类负面标签可能通过“自我实现预言”机制影响个体行为,例如降低婚恋自信。

二、身体部位的贫困预示

在隐蔽的身体区域,某些痣相也被赋予特殊寓意。锁骨与肩头交界处的痣被称作“理财不佳痣”,相学认为此处属财库要道,若有痣则象征财富流失。田野调查发现,江浙一带商人间流传着“锁痣露财”的说法,部分商人会通过激光祛除此类痣以图改运。这种观念或与古代服饰文化相关——锁骨区域常被外衣遮盖,痣相隐秘性强化了其“暗财”象征。

脚后跟黑痣则被视为“麻烦缠身痣”。相书描述其“主事倍功半,终生劳碌”,建议女性通过涂染脚指甲化解。从医学视角分析,足部长期摩擦可能使痣发生恶变,古人将此类易损部位的痣与命运坎坷关联,或许源于对健康风险的直观认知。现代数据显示,足底黑色素瘤发病率约为0.7/10万,印证了该部位痣的特殊性。

三、性别差异与痣相解读

痣相学对女性存在显著的差异化诠释。间痣被冠以“狼心狗肺痣”的污名化标签,暗示人际关系恶劣与情感背叛。这种解读实则折射出古代社会对女性身体的规训——将生理特征与道德评判捆绑。清代《相理衡真》更直言“妇人胸有痣,主淫佚”,将痣相作为压制女性主体性的工具。

在手足部位,女性右手后臂痣被视为“孤儿寡女痣”,相学断言其“姻缘断绝,晚景凄凉”。对比男性左手同位置痣相,这种性别化差异解读凸显了传统社会对女性婚育价值的单一评判标准。人类学研究揭示,闽南地区至今保留着“系红绳破孤痣”的仪式,反映民间对痣相宿命论的抵抗实践。

四、科学视角下的祛魅解析

现代医学证实,痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其位置、形态与遗传、紫外线照射相关,与命运无因果关联。统计显示,中国人均拥有15-40颗痣,所谓“贫穷痣相”实为普遍生理现象。皮肤镜技术更揭示,98%的“凶痣”属于普通色素痣,仅有2%存在癌变风险。

心理学实验提供了新解释维度:当被试被告知某痣代表贫穷时,其在经济决策测试中风险回避率提高23%,薪酬谈判预期值降低18%。这印证了“标签效应”对行为的塑造作用。社会学家指出,痣相宿命论可能加剧经济弱势群体的自我否定,形成“认知贫困”的恶性循环。

痣相学作为传统文化遗产,其价值应限于民俗研究与艺术创作领域。对于“贫穷痣相”等特定解读,我们既要理解其产生的历史语境——古代医学局限下的类比思维,也要警惕其对当代社会的潜在危害。建议建立跨学科研究框架,从遗传学追踪痣相地域分布规律,从社会学分析标签化认知的形成机制。对于普通民众,定期皮肤检查取代痣相占卜,心理疏导替代命运焦虑,方为科学应对之道。未来的研究方向可聚焦于痣相文化的跨地域比较,以及数字化时代新型身体符号的象征演变。