在传统痣相学中,痣的分布与形态常被视为命运与性格的映射。随着现代医美技术的发展,「点痣」逐渐成为改善容貌的热门选择,但围绕「痣相不好是否应去除」的争议始终存在。这种矛盾背后,既涉及文化信仰的传承,也隐藏着医学与心理学的复杂关联。如何在尊重传统的同时理性看待科学,成为当代人面临的重要课题。

传统痣相学的吉凶判断

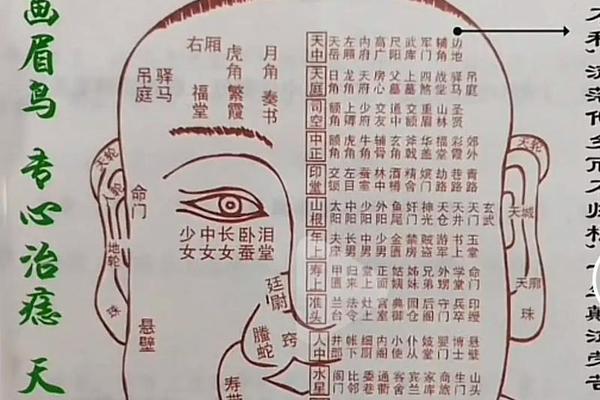

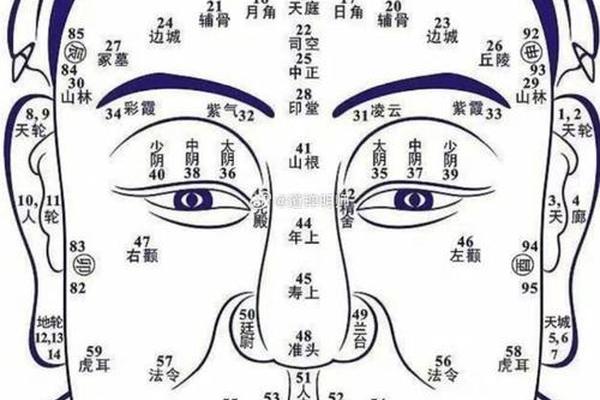

传统相学将痣分为吉痣与恶痣两类,其判断标准涵盖位置、颜色、形态等多重维度。例如额头中央的「智慧痣」象征才华与贵人运,耳垂的「福报痣」代表天赋与财运,这类吉痣常被强调不可轻易去除。反之,生长在眼尾下方或法令纹附近的「泪痣」「孤寡痣」,则被认为可能引发情感波折或健康隐患。

相学理论特别重视「藏」与「露」的辩证关系。暗藏于发际、眉间或身体隐蔽部位的痣,往往被视为积蓄能量的吉兆。如眉中藏珠的痣相,被认为能催旺事业机遇;而显露在颧骨或鼻尖的痣,则可能因过于张扬而消耗福气。这种「隐者为贵」的观念,体现了传统文化对内在能量的敬畏。

现代医学的病理学视角

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变。临床数据显示,90%以上的痣对人体无害,但部分特殊形态的痣存在癌变风险。医学界提出「ABCDE法则」用于鉴别:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、短期快速变化(Evolution)的痣需高度警惕。

对于已确诊的良性色素痣,现代医美提供激光、冷冻、手术切除等多种去除方案。其中直径小于4毫米的浅层痣适合激光治疗,而深层或较大的痣需手术切除以确保彻底性。值得注意的是,医学界普遍反对非专业机构使用腐蚀性药水或自行处理,这类操作可能导致感染、疤痕增生甚至刺激细胞变异。

心理暗示与运势的关联

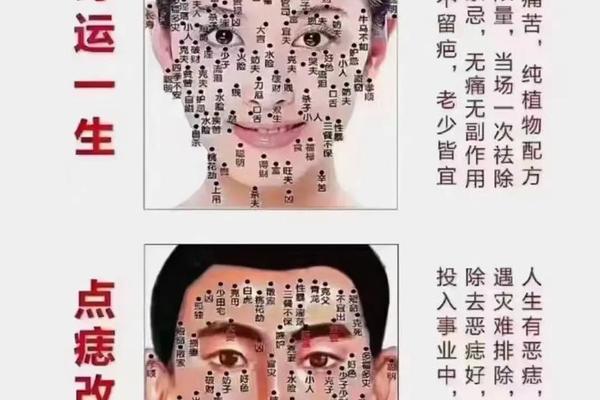

心理学研究发现,点痣行为对运势的影响更多源于心理暗示效应。当个体认定某颗痣与厄运相关时,去除行为可能通过增强自我效能感间接改善生活状态。例如有研究显示,78%的受访者在去除自认「不吉利」的痣后,社交自信度显著提升。这种主观认知的改变,可能促使个体更积极地把握机遇,形成良性循环。

然而过度依赖痣相判断也可能产生负面心理暗示。相学中关于「破财痣」「克夫痣」的标签化描述,容易引发焦虑情绪。临床案例显示,有患者因迷信特定痣相而反复进行不必要的美容手术,最终导致皮肤组织损伤。这提示需建立科学的认知框架,平衡传统观念与现实需求。

决策时的多维考量

在决定是否去除痣时,建议建立「医学-相学-美学」三重评估体系。首先通过皮肤科检查排除病理风险,其次结合专业相学分析判断吉凶属性,最后从美学角度衡量对个人形象的影响。例如耳垂的良性色素痣若不影响美观,可保留其象征的「天赋潜能」;而生长在危险三角区且形态可疑的痣,即便象征财运也应优先考虑医学建议。

实际操作中需特别注意处理方法的选择。对于文化价值较高的吉痣,可采用脉冲光等非破坏性手段淡化而非完全去除;对确需切除的恶痣,应选择能保留病理样本的手术方式,避免激化导致后续检测困难。术后需严格防晒并观察恢复情况,防止色素沉着或疤痕增生。

痣相与命运的关系本质是文化符号与生物特征的交叉命题。当代人在面对「点痣抉择」时,既要承认传统智慧的文化价值,也需秉持科学理性精神。建议建立跨学科研究机制,通过大数据分析验证特定痣相与人生轨迹的统计学关联,同时加强公众医学美容知识的普及。个体的最终决策,应建立在健康安全的基础上,兼顾文化认同与审美需求,方能实现身心的双重圆满。