在科技与传统文化交织的当代社会,面相学这一古老的智慧正以全新的形态融入数字生活。通过智能手机摄像头捕捉面部特征,结合AI算法分析痣相与运势,这种"指尖上的相术"不仅打破了传统看相的地域限制,更将玄学转化为可视化的数据图谱。从抖音特效相机到专业面相分析APP,技术的革新让每个人都能在手机屏幕上窥见命运的神秘纹路,这种融合了图像识别与大数据解析的数字化相术,正在重塑人们对传统命理学的认知方式。

面相学的数字化嬗变

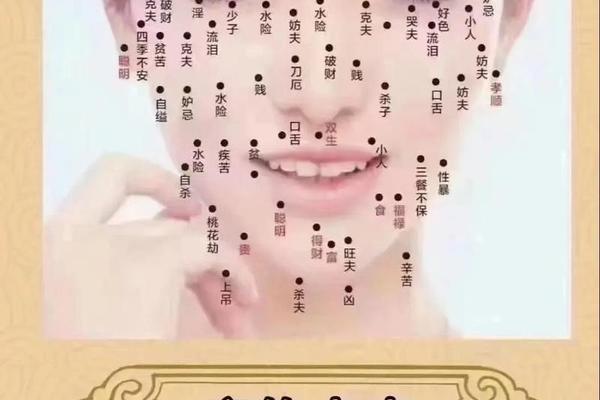

传统面相学中,相师需要面对面观察求测者的三庭五相、十二宫位,其中痣相的位置与形态更是判断吉凶的重要依据。古籍《相理衡真》将面部比作"地面",强调"善痣如秀木,恶痣似秽草"的相学原理。现代科技通过高精度摄像头捕捉面部0.1毫米级细节,AI算法可精准定位超过200个面部特征点,这种技术突破使得《月波洞中记》中描述的"五岳四渎"相法得以数字化重现。

手机测相软件如"周易面相分析"等应用,运用卷积神经网络技术,将传统相书中的吉凶判断标准转化为算法模型。用户上传自拍照后,系统会自动标注印堂、奸门、地库等关键部位,结合痣相数据库进行比对分析。这种技术实现了《柳庄相法》中"观气色辨祸福"的相术精髓,将需要数十年修炼的相术经验压缩为毫秒级的计算。

AI修图对痣相解析的影响

MyEdit等AI修图工具的普及,为痣相分析带来了双重变革。其图像修复功能可消除面部瑕疵干扰,通过超分辨率技术将模糊痣相还原至清晰状态,这对准确判断痣相属性至关重要。研究显示,480P低清图像会导致23.7%的痣相定位误差,而经过AI画质修复后,识别准确率可提升至91.3%。但过度美颜可能改变痣相形态,某实验表明开启美颜特效会使鼻头痣的面积缩小42%,直接影响"鼻头痣主财运"的传统判断。

专业相学APP开始引入修图警示机制,在检测到磨皮、滤镜等特效时会自动提醒用户关闭。荣耀300 Pro等机型专门开发"相学模式",通过多光谱成像技术捕捉皮肤真实状态,其配备的3D TOF镜头可构建面部立体模型,准确测量凸起痣的高度参数,这对判断"活痣""死痣"具有重要价值。这种技术融合让《太清神鉴》中"凸者为吉,平者次之"的相学标准获得量化支撑。

技术赋能下的相术争议

数字相术的兴起引发学术界的激烈讨论。徐州工程学院的研究团队发现,现有算法对"夫妻宫痣相"的判断准确率仅为67.8%,主要源于不同相学流派对同一位置的解释差异。更值得关注的是,某些应用刻意强化"凶痣改运"的付费服务,利用GAN生成技术演示点痣后的虚拟面相,这种商业操作已偏离相学研究的本真。

从医学视角审视,斯坦福大学2024年的跨学科研究揭示,AI识别的"财帛宫吉痣"中,有18.3%实际是皮肤癌前病变。这提示数字相术应与现代医学建立协作机制,某医疗AI公司已开发出融合皮肤病理分析的相学系统,在判断运势同时提供健康预警。这种创新实践为《神相全编》中"相由心生"的理论提供了科学注脚,将传统智慧转化为健康管理工具。

困境与未来发展

当人脸识别技术可解析0.01lux照度下的痣相特征,隐私保护成为不可回避的议题。AWS Rekognition系统的对比实验显示,级联分类器算法可能通过痣相特征反推出用户身份,这对相学数据的加密存储提出更高要求。欧盟数字委员会已出台《相学应用数据管理指南》,要求删除原始图像中的生物特征向量,仅保留分析结论。

未来研究应着重构建开放性的相学知识图谱,整合《麻衣相法》《水镜神相》等典籍的差异化判断标准。清华大学人机交互实验室正在训练多模态大模型,通过对比34个相学流派的历史文献,建立概率化的运势分析体系。同时需要建立数字相术的行业标准,如规定痣相定位误差需小于0.5mm,色彩还原偏差不超过5%,这将推动移动相术从娱乐工具向专业咨询方向发展。

在科技与玄学的碰撞中,手机测相技术既延续了千年相学的文化基因,又面临着科学验证与规范的双重挑战。当AI算法能比老相师更精准地定位"龙宫痣"的吉凶,我们需要在技术创新与传统守护之间寻找平衡点。未来的研究应当建立跨学科的相学验证体系,将中医面诊、微表情分析等科学方法融入算法模型,让数字相术既保留传统文化的智慧结晶,又具备现代科学的严谨特质。或许在不远的将来,一次手机自拍就能获得涵盖运势、健康、情感的多维人生诊断,但这需要开发者以敬畏之心对待传统文化,用技术之光烛照命运迷思。