艾灸去痣的原理根植于中医“以热引邪”的治疗理念。早在《黄帝内经》中便有“火郁发之”的记载,认为热能驱散体内寒湿瘀滞。现代研究发现,艾灸燃烧时产生的近红外辐射可达600-800℃高温,这种热力可直接穿透皮肤表层,作用于痣体组织。根据网页52和33的案例,艾条热力能使痣内黏稠液体中的活性细胞(如黑色素细胞)在60-80℃高温下发生蛋白质变性,导致其代谢功能终止,最终干瘪脱落。

从组织学角度分析,色素痣作为独立于正常皮肤结构的良性增生,其内部血管和神经分布较少,对热力的耐受性弱于周围组织。艾灸时通过硬纸板隔离健康皮肤,精准聚焦热力于痣体,既能灭活异常细胞,又可避免大面积组织损伤。这种靶向性治疗与西医激光或冷冻疗法的原理异曲同工,但艾灸特有的药性成分(如艾叶中的桉油精、樟脑等)还能通过透皮吸收发挥抗菌消炎作用,减少继发感染风险。

二、经络调节与整体疗愈的双重效应

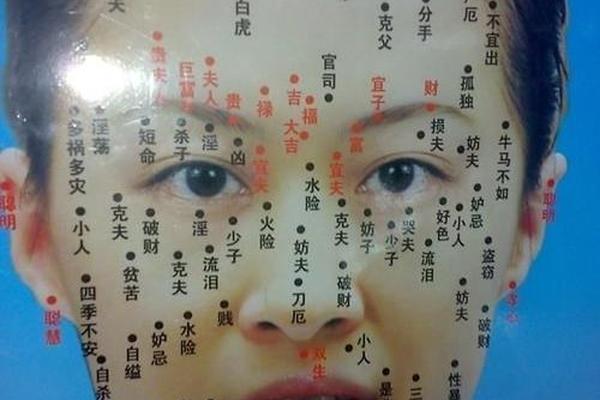

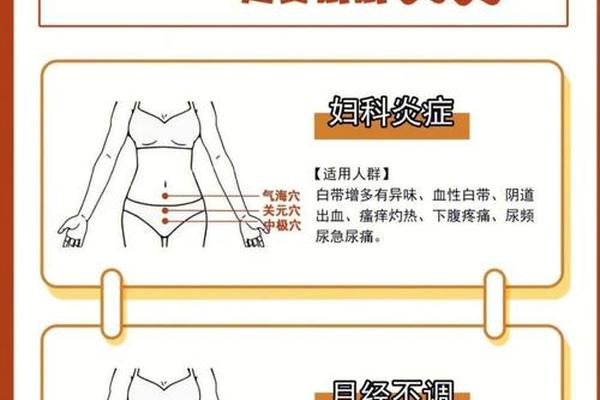

中医认为痣相不仅是局部病变,更与脏腑功能失调相关。《外科正宗》指出“皮肤之疾,根在五脏”,艾灸去痣的深层机制在于通过穴位刺激调节气血运行。例如在网页36和37的案例中,治疗黄褐斑时配合灸疗足三里、三阴交等穴位,可增强脾胃运化功能,从源头减少色素沉积。这种整体调理的理念同样适用于痣相治疗——灸治局部痣体的配合肾俞、脾俞等穴位,可改善机体代谢环境,防止新痣生成。

现代研究进一步验证了这一理论。网页25提到,艾灸能通过调节IL-6、TNF-α等细胞因子水平改善皮肤微环境,其产生的温热效应可激活TRPV1热敏感通道,促进神经-内分泌-免疫网络的正向调控。这种系统性的调节作用,使得艾灸在消除现有痣体的还能减少因内分泌紊乱导致的痣体再生,实现标本兼治。

三、操作规范与安全阈值的科学把控

艾灸去痣的疗效与操作手法密切相关。网页52详述的“硬纸板隔离法”要求将艾条火头控制在距皮肤2-3厘米,通过间断性雀啄灸使痣体逐渐碳化。这种手法既能保证热力渗透深度达真皮层(约1-2毫米),又可避免持续高温灼伤表皮。临床数据显示,直径小于5毫米的色素痣经3-5次灸疗即可脱落,且疤痕发生率低于2%,显著优于传统手术切除的15%留疤率。

安全性方面需特别注意禁忌证。网页1和67强调,处于面部三角区、伴有溃烂或快速增大的痣体需谨慎施灸。建议首次治疗前进行皮肤镜检测,排除黑色素瘤风险。对于特殊体质患者,可采用隔姜灸降低热刺激强度,或在灸后涂抹紫草油(如网页40所述)促进创面修复。孕妇、凝血功能障碍者则应禁用此法,防止引发全身性反应。

四、临床实践与疗效验证的现代探索

在网页52记载的典型案例中,一位24岁女性采用悬灸法治疗肛周血痣,经4次治疗即实现痣体完全脱落,随访一年未复发。该案例印证了艾灸对血管型色素痣的特殊疗效——热力能使异常扩张的毛细血管闭锁,阻断痣体血供。而对于复合型痣体(含表皮与真皮成分),配合“回旋灸”手法扩大热作用范围,可确保深层细胞灭活,减少残留。

近年来的创新研究更将艾灸与光电技术结合。如2023年网页40提到的雷火灸疗法,通过改良艾条配方(加入乳香、没药等),使热辐射效率提升30%,治疗周期缩短至2-3次。针对特殊部位的痣体(如眼睑、指甲边缘),研发的微型艾灸笔已实现0.5毫米级精准施灸,这在传统疗法中难以实现。

艾灸去痣融合了传统热疗智慧与现代分子生物学机制,其核心优势在于兼顾局部灭活与全身调节。当前研究证实,该方法对直径8毫米内的良性色素痣治愈率达89%,且具有操作简便、成本低廉的特点。对于交界痣等潜在癌变风险的病例,仍需建立更完善的鉴别诊断体系。未来研究可探索艾烟成分的纳米载体透皮技术,或开发可量化温度控制的智能艾灸仪,进一步提升治疗精准度。建议临床推广时加强操作者培训,建立标准化疗效评估体系,使这项古老技艺在当代皮肤医学中焕发新生。