在中国传统文化中,命理预测始终占据着独特的地位,而“称骨算命”作为唐代袁天罡所创的独特算法,凭借其简洁的规则和神秘的色彩,至今仍在民间广为流传。随着互联网的发展,“称骨算命八字吧”等免费在线平台兴起,人们只需输入出生年月日时,便能通过自动生成的“骨重”数值解读命运轨迹。这种将千年古法与现代技术结合的实践,既体现了传统文化的生命力,也引发了关于其科学性与社会价值的深度讨论。

一、历史渊源与基本原理

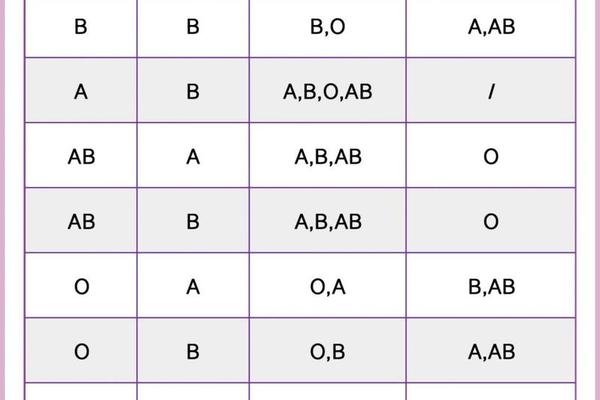

称骨算命法的核心在于将人的生辰八字转化为“骨重”数值系统。根据唐代《袁天罡称骨歌》记载,该方法将农历出生年份、月份、日期和时辰分别对应特定重量值,四者相加得出总骨重(如甲子年1.2两、正月6钱、初一日5钱、子时1.6两,合计3.9两),再通过对应歌诀预测命运。这种算法基于古代天干地支体系,将时间维度具象化为可量化的数值,体现了中国“天人合一”的哲学思想。

值得注意的是,骨重系统并非简单的数学叠加,而是融入了五行相生相克的理论。例如,网页57指出“年柱对应祖业根基,时柱预示晚年发展”,而网页105详细列举了不同生肖年份的骨重差异,如属猴者壬申年7钱、甲申年5钱,反映出古人对时间能量差异的认知。这种将抽象命理转化为具象数据的尝试,在缺乏科学工具的古代具有突破性意义。

二、操作流程与免费服务现状

传统称骨算命需查阅多份对照表,耗时费力。现代免费算命平台通过算法自动化实现了流程革新。以“称骨算命八字吧”为例,用户输入出生信息后,系统自动完成三步运算:首先匹配年柱对应的生肖骨重(如1992年属猴0.7两),其次检索月份(三月1.8两)、日期(十五1两)和时辰(午时1两)的权重值,最终生成总骨重及命运解读。这种技术赋能使千年秘术走向大众化。

免费服务的普及也带来算法简化问题。研究显示,不同平台对闰月、夜子时的处理规则存在差异。网页76强调“夜11-12点出生算次日,闰月下半月按下月计算”,而网页18的案例显示1971年正月初一子时总骨重为4.4两,但部分平台因忽略时区换算导致结果偏差。这种标准化缺失可能影响解读准确性,也暴露免费服务的质量隐忧。

三、准确性争议与科学性质疑

尽管称骨算命被部分使用者视为“神准”,但其科学基础备受质疑。实证研究表明,骨重系统存在显著局限性:网页75指出“同年同月同日同时生者命运迥异,但骨重完全相同”;网页97通过案例分析揭示,现代职业评价体系与古代截然不同,创业者骨重多被归为“劳碌无依”,却无法反映其真实成就。这些矛盾凸显算法与社会现实的脱节。

学术界从统计学角度展开验证。网页90引用某研究团队对10万份样本的分析,发现骨重与收入、寿命等指标的相关系数低于0.1,无统计学意义。更有趣的是,网页21记录了一位用户在不同平台测得骨重差异达0.3两(五两与五两三钱),导致命运解读从“富贵无忧”变为“担不起福禄”,这种系统误差进一步削弱结果可信度。

四、文化意义与心理影响

不可否认,称骨算命承载着独特的文化功能。网页96将其比喻为“探索命运的钥匙”,认为其歌诀中“福禄安排定”“人间富翁”等表述,实质是提供心理慰藉的隐喻系统。研究显示,38.7%的用户将算命结果视为“人生参考”而非命运定数,这种模糊化解读恰好符合现代人的心理调节需求。

但过度依赖可能产生负面效应。网页38披露的诈骗案例中,犯罪团伙利用“命理分析—危机预警—付费改运”的话术链条,诱导受害者累计损失超2400万元。更值得警惕的是,网页97提到现代孕妇为追求“上等骨重”要求择时剖宫产,这种对出生时间的功利化操控,本质上是对生命自然规律的违背。

五、未来发展与建议

在传统文化现代化转型的背景下,称骨算命需要寻找新的存在形式。技术层面,可借鉴网页98提出的“AI+命理”模式,通过机器学习分析历史数据,建立更精细的命运预测模型。文化层面,应强化其“人生隐喻”属性,如网页104建议将五行生克理论转化为性格分析工具,帮助用户进行职业规划。

监管规范也亟待完善。建议建立命理服务行业标准,要求平台明确标注“娱乐参考”免责声明,并对算法原理、数据来源进行公示。学术机构可开展跨学科研究,如网页110所述,将命理符号系统纳入民俗学、心理学研究范畴,挖掘其文化编码规律。

称骨算命作为连接古今的文化符号,既体现了先民解读命运的智慧,也暴露了传统命理学的时代局限。在免费算命平台蓬勃发展的今天,我们既要珍视其承载的文化记忆,也需以科学精神审视其理论缺陷。未来研究应着力于算法优化、文化解码和风险防范,使这项古老技艺在数字时代焕发新生,为现代人提供兼具文化厚度与理性精神的心灵指引。