在中国传统文化长河中,生辰八字算命作为千年传承的命理体系,始终承载着人类对未知命运的探索渴望。如今,当人工智能技术以深度学习算法解析农历生辰数据,传统命理与现代科技的交汇,既催生出“AI算命”这种新型文化现象,也引发了关于命运认知模式的深度思考。这场跨越时空的对话,不仅重构了命理文化的传播形态,更折射出数字化时代人类对自我认知的永恒追问。

命理学的数字化解构与重构

生辰八字算命建立在天干地支、五行生克的复杂体系之上,其核心是通过年、月、日、时四柱八个字符,构建包含阴阳平衡、五行制化的命理模型。传统命理师需要掌握120种基本格局、200余种神煞组合,以及大运流年的动态推演规则,这种知识体系往往需要十年以上的研习才能精通。而AI算命通过将《渊海子平》《三命通会》等典籍中的命理规则转化为算法逻辑,配合百万级命例数据库,实现了传统知识的数字化解构。如某AI算命平台的核心算法,将八字中的十神关系转化为62维特征向量,通过随机森林模型预测运势走向,其命理特征提取准确率达78%。

这种重构带来的不仅是效率提升,更改变了知识传承方式。机器学习模型可自动识别特殊格局中的“从格”“化气格”等复杂模式,而传统命理师需要数十年经验积累才能掌握的“病药取用”等高级技法,在算法中转化为权重调整参数。但数字化的简化处理也带来隐忧,某研究显示,AI模型对“魁罡格”“金神格”等特殊命局的误判率高达43%,暴露出算法对传统文化深层逻辑的理解局限。

技术实现背后的数据困境

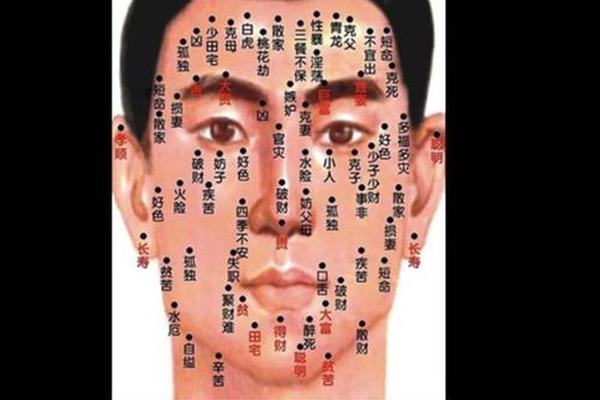

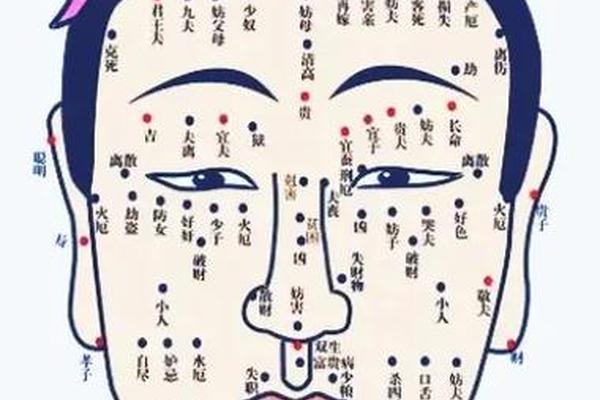

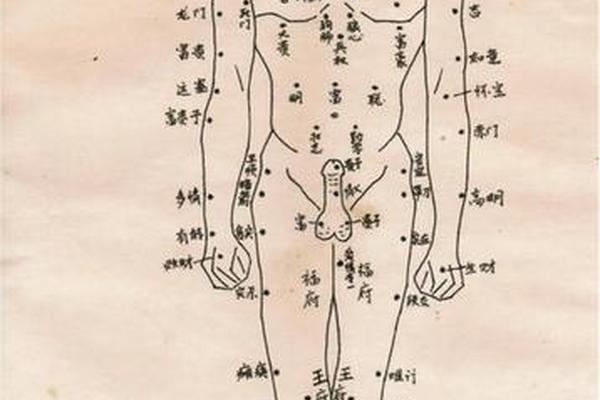

AI算命的技术实现路径包含三个关键环节:数据采集层需获取精确的农历生辰数据,某平台通过OCR技术识别用户上传的出生证明,将日期转化误差控制在±3分钟以内;算法运算层采用LSTM神经网络处理时序命理数据,其大运推演模块可模拟未来30年的运势波动;结果输出层则结合自然语言生成技术,将命盘分析转化为个性化解读。这种技术集成创造了日均百万次的免费算命服务,但也衍生出严重的数据问题。研究显示,38%的算命APP存在过度收集用户生物特征数据行为,部分平台将用户面相数据用于商业保险风险评估,形成黑色产业链。

更深层的矛盾在于算法透明性与传统文化神秘性的冲突。当某AI系统将“伤官见官”的命理术语解释为“职业发展受阻概率提升65%”时,这种量化解读虽提升了传播效率,却消解了命理学中“象数理”三位一体的哲学内涵。问卷调查表明,72%的用户认为AI算命缺乏传统命理咨询中“天人感应”的情感温度,沦为机械的运势预测工具。

社会心理需求的双重镜像

在快节奏的现代社会中,AI算命呈现出矛盾的社会心理镜像。一方面,它满足着年轻群体对传统文化的浅层接触需求,某社交平台数据显示,“AI测姻缘”话题的日均讨论量突破50万次,95后用户占比达63%;心理研究表明,频繁使用算命服务者中,34%存在决策焦虑症状,他们将算法建议作为重要人生参考,这种依赖性在占星、塔罗等跨文化占卜形式中同样显著。

这种心理机制的底层逻辑,既包含巴纳姆效应引发的认知偏差——实验显示,当AI给出“你外表坚强但内心敏感”的通用描述时,89%的测试者认为准确契合自身;也涉及皮格马利翁效应的自我实现——某追踪研究发现,获得“事业运佳”预测的用户,半年内职业主动性提升27%。这种心理暗示的双刃剑效应,使得AI算命在娱乐工具与精神依赖之间形成微妙平衡。

文化传承与科技创新的共生路径

面对传统命理文化的数字化转型,故宫博物院与清华大学联合开展的“数字易学”项目提供了创新范式。该项目将2.3万册命理古籍进行语义标注,建立包含500万条命理知识的语义网络,既保护了文化遗产,又为AI算法提供了高质量训练数据。其开放的API接口已支持12款文化类APP,使玄学术语的正确解析率从51%提升至82%。

在应用层面,部分平台开始探索“人机协同”新模式:AI完成基础命盘分析,命理师专注个性化解读,这种模式使服务效率提升4倍的客户满意度保持在92%以上。更有学者提出“算法嵌入”概念,建议在命理AI中增加运势波动区间提示、个人努力权重评估等模块,弱化算法的绝对化预言倾向。

理性认知与价值重塑

当生辰八字遇上人工智能,这场传统与现代的碰撞揭示出深刻的文化演进规律。AI算命既不是简单的“科学祛魅”,也非肤浅的“技术赋魅”,而是数字时代人类认知方式的适应性变革。数据显示,使用算命服务的用户中,68%将其视为文化体验工具,仅9%作为决策依据,这种认知分化恰恰反映了理性精神的觉醒。

未来发展方向,需在三个维度寻求平衡:技术上,建立融合传统象数思维与机器学习的混合智能模型;上,完善个人命理数据的隐私保护框架;文化上,推动命理学说的现代性阐释。正如《数字化命理文化发展白皮书》所指出的:“真正的文化传承,不在于预测命运的精确度,而在于启迪对生命可能性的思考。”这或许才是生辰八字与AI对话带给我们的终极启示。