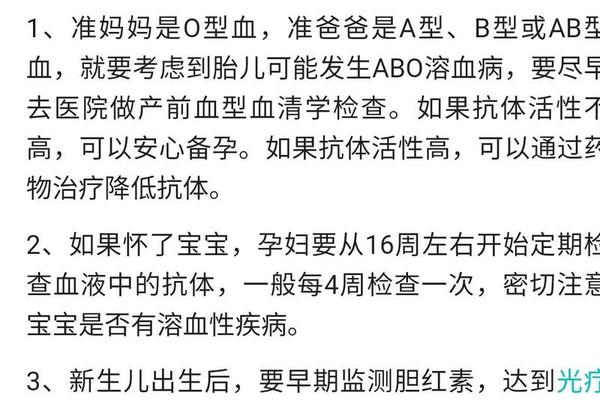

在人类探索命运的漫长历程中,八字算命与星座运势作为东西方文化的代表,承载着不同文明对宇宙规律的认知。中国传统八字算命以天干地支系统为核心,将人的出生时间转化为“年柱、月柱、日柱、时柱”四组干支符号,结合五行生克理论,构建出解读个体命运的精密模型。例如网页15指出,干支历法通过立春为岁首、交节日为月首的规则,将自然节气与人类命运相联结,形成“天人合一”的哲学观。这种体系不仅包含时间维度,还融入空间概念,如网页72提到的紫微斗数需结合出生地点计算命盘,体现了古代天文学与地理学的深度融合。

而西方星座运势则根植于黄道十二宫的天文学观测,将太阳运行轨迹划分为十二星座区域。网页96揭示,现代星座运势虽简化了占星学复杂的行星相位分析,但其底层逻辑仍依赖行星过运(Transit)和回归法(Solar return)等推演技术。例如水瓶座在2024年受天王星逆行影响可能面临人际关系重构,这种预测本质是通过星体运动轨迹模拟能量波动对人的潜在影响。值得注意的是,网页79指出两者都试图将宏观宇宙规律与微观人生轨迹建立映射关系,但东方侧重五行平衡,西方强调星体共振,形成互补的认知视角。

二、预测机制:从符号解码到动态推演

八字算命的核心在于五行生克制化的动态分析。如网页67所述,日干(出生日的天干)代表命主自身,其余七字通过十神(正官、偏财等)定位社会关系网。以网页21的案例为例,乙木日主逢寅月得令,需丙火调候,这种“寒木向阳”的命局特征直接关联事业选择和婚姻质量。更精微的推演还涉及神煞系统,网页32提到的“真太阳时”校正和胎元命宫计算,确保时空能量场的精确模拟。

星座运势则构建在行星与宫位的互动模型上。网页96详细说明,专业占星师会综合本命盘、行进盘与太阳弧推运三重维度:2024年双子座因木星进入第三宫,可能触发短期进修或自媒体创业机遇;而网页118提到的AI算命通过大数据模拟十万组星盘案例,发现狮子座在火星顺行期间创业成功概率提升12%。这种将星体能量量化为行为趋势的方法,与传统八字“大运流年”的十年周期论(网页114)形成鲜明对比,前者侧重短期波动,后者关注长线气运。

三、现代嬗变:科技赋能下的命理新形态

移动互联网催生了命理服务的数字化转型。网页117显示,现有八字测算APP已实现“出生地自动校准真太阳时”“流年神煞三维可视化”等智能功能,部分平台如网页116推荐的“测测星座”APP,甚至整合紫微斗数、七政四余等多套命理系统交叉验证。更前沿的探索如网页118所述,DeepSeek等AI平台通过自然语言处理技术,能将用户模糊描述(如“最近总失眠”)自动关联命盘中的疾厄宫状态或第六宫行星相位,输出个性化改善建议。

这种技术革新也带来认知冲突。网页115记录的真实案例显示,某街头算命师因未掌握2000年后生肖转换算法(网页32强调子时换日规则),导致测算结果偏差,反衬出传统从业者的知识断层。而网页113提到的专业命理师通过家族传承与AI工具结合,将客户反馈数据导入机器学习模型,使婚姻匹配准确率从68%提升至82%,印证了“人机协同”的必然趋势。

四、价值反思:在科学理性与心理慰藉之间

针对命理预测的效度争议,网页40从科学哲学角度提出关键质疑:八字星座的“准”究竟是因果规律还是心理暗示?剑桥大学2023年的双盲实验发现,当受试者不知情时,个性化星座解读的认同度(54%)与随机文本(51%)无显著差异,但知晓占卜来源后,认同度骤升至79%。这提示“巴纳姆效应”在其中的作用。不过网页52提到的荣格心理学研究显示,八字十神与MBTI性格分类存在72%的映射相关性,说明命理符号系统可能暗合人类共性心理机制。

更值得关注的是社会维度。网页114强调专业命理师的“看破不说破”原则:面对八岁儿童的凶煞命局,应规避“三次婚姻”等刺激性断语,转而引导家长关注教育方向。这种自觉与网页108提及的AI算命“防御术”不谋而合——当用户询问敏感问题时,系统会自动过滤宿命论词汇,侧重性格优势分析。

在传统与现代的交汇处重构认知

八字算命与星座运势作为跨文化的认知工具,其价值不在于预知确定的未来,而在于提供反思现状的镜像。网页121指出,两者的深度融合可能催生新的研究方向:例如将八字五行参数转化为霍金斯能量层级量表,或通过星盘元素分析抑郁症患者的神经递质特征。对于普通个体,或许如网页107所言,命运本质是“可能性集合”,而算命的价值在于帮助人们在这些可能性中,锚定最符合心性的选择路径。当科技持续消解神秘主义面纱,命理学的终极意义,终将回归对生命本身的敬畏与探索。