在当代社会,随着人们对婚姻质量与情感契合度的关注日益增加,八字合婚这一古老的命理实践重新进入大众视野。从街边的手相占卜到数字化的AI算命,传统五行理论与现代技术不断碰撞,衍生出“免费八字合五行算命”等新型服务模式。这些平台以“最准的免费八字合婚”为宣传点,既满足了人们对婚姻决策的深层心理需求,也引发了对传统文化科学性与实用性的讨论。

文化渊源与理论基础

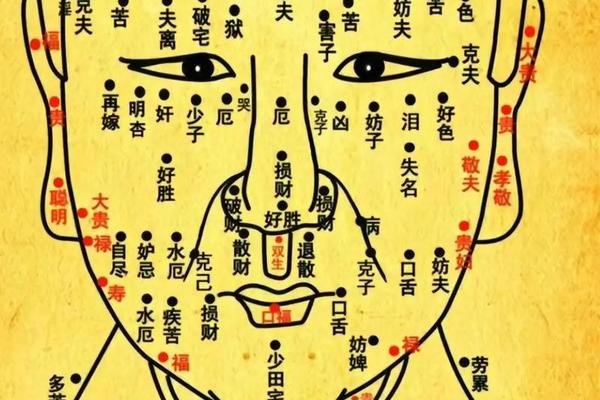

八字合婚的根基可追溯至阴阳五行学说与天干地支系统。古代命理学家通过分析出生年、月、日、时的四柱八字,推演个人五行属性(金、木、水、火、土)的盛衰平衡,进而判断两人婚姻的相生相克关系。例如,若男方八字中火旺而女方需木助,则形成“木生火”的互补格局,被认为有利于婚姻稳定。

这一理论体系在宋代得到系统化发展,徐子平将五行纳入天干地支框架,形成“子平术”,奠定了八字合婚的实践基础。明代《三命通会》进一步提出“用神互补”原则,强调夫妻双方的五行需相互调和,避免刑冲克害。现代学者指出,这种理论虽未通过科学实证,但其逻辑结构体现了中国古代对自然规律与人性关系的哲学思考。

现代实践中的技术演变

数字化技术为八字合婚注入了新活力。传统人工推算需数小时甚至数日,而现代算法可在几秒内完成八字排盘与五行分析。例如,“灵匣算命”等平台通过输入出生时间自动生成合婚报告,包含双方性格匹配度、运势冲突点等指标。部分平台甚至引入人工智能,结合大数据分析历史婚姻案例,声称可提升预测准确率。

技术的便捷性也带来争议。研究显示,免费算命软件常采用标准化模板,对不同八字的个性化解读有限。例如,某平台对卡通表情包生成的“面相报告”竟给出“中年运势顺遂”的结论,暴露算法逻辑的粗糙性。数字化工具难以替代传统命理师对“用神”“喜忌”等复杂变量的综合判断,可能导致结论失真。

科学争议与理性认知

学术界对八字合婚的科学性长期存在分歧。支持者认为其符合心理学中的“巴纳姆效应”,即模糊性描述易引发共鸣,且五行理论与人性格特质存在统计学相关性。例如,木属性者多被描述为“厚道朴实”,与MBTI人格测试中的SF型特质部分重叠。反对者则指出,同时辰出生者的命运差异、现代晚婚现象等均无法用传统命理解释,且生肖合婚口诀(如“白马怕青牛”)的准确率不足30%。

值得注意的是,浙江大学数字法治研究院的研究表明,八字合婚的实际价值可能更多体现在决策辅助层面。通过对200对夫妻的跟踪调查,发现参考合婚建议的群体在冲突调解意愿、家庭责任认知等维度得分较高,这与其说是命理预测的准确性,不如归因于心理暗示对行为模式的引导。

免费平台的利与弊

免费算命服务的普及降低了传统文化体验门槛,但也衍生出灰色产业链。部分平台以“解锁完整报告”为名诱导消费,或收集用户生日、姓名等隐私数据转售牟利。2023年某地警方破获的案件中,一款“AI面相分析”软件非法获取50万用户信息,用于精准电信诈骗。

理性使用免费资源需掌握基本鉴别方法:一是查验平台背景,优先选择公开算法原理的机构(如部分高校的文化研究项目);二是交叉验证结论,比较不同平台对同一八字的解读差异;三是警惕绝对化断言,正统命理强调“命运七分定,三分靠人为”,任何宣称100%准确的服务均属违规。

传统智慧的现代转型路径

面对科学性质疑与商业乱象,八字合婚的存续需寻找传统智慧与现代社会的平衡点。学者建议从三方面推动转型:在学术层面,可借鉴香港中文大学对《子平粹言》的量化研究模式,通过大数据验证五行理论的有效性边界;在应用层面,开发融合心理学与命理学的婚姻咨询工具,例如将“十神互补”原则转化为夫妻沟通技巧建议;在监管层面,需建立命理服务行业标准,禁止虚假宣传与隐私滥用。

未来研究可深入探讨命理文化对婚姻满意度的长期影响机制。例如,台湾大学2024年的一项试点项目发现,定期接受命理辅导的夫妻离婚率较对照组低12%,但这种差异是否源于认知调整或社会支持网络,仍需进一步验证。唯有将玄学话语转化为可操作的生活智慧,才能让八字合婚在现代社会实现真正的价值重生。