在当代社会,对命运的好奇与探索从未停歇。随着互联网技术的普及,“百度算命生辰八字免费”“最准的农历免费算命”等关键词频繁出现在搜索栏中,成为许多人寻求人生指引的便捷入口。从传统命理到算法解析,从线下咨询到线上测算,这一现象不仅折射出人们对未知的焦虑与期待,更反映了科技与文化交织下新的社会图景。

传统命理与现代算法的碰撞

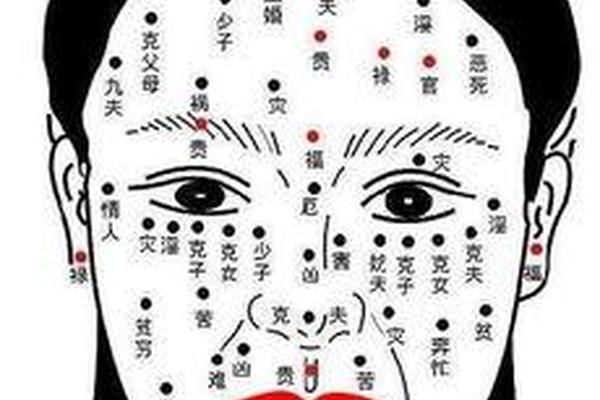

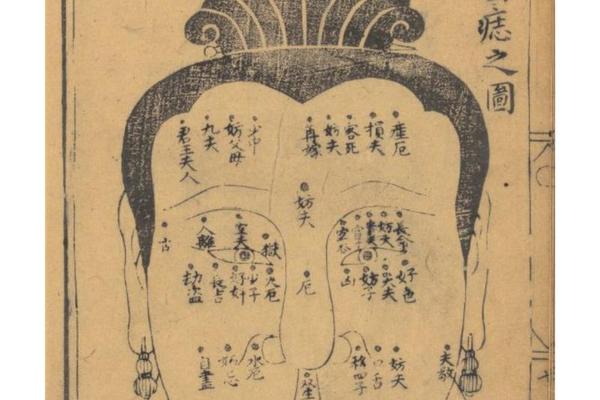

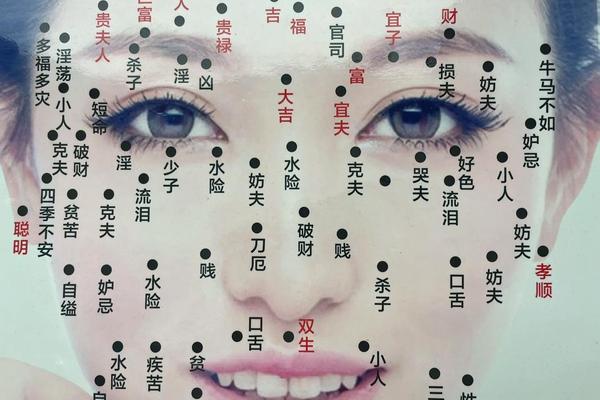

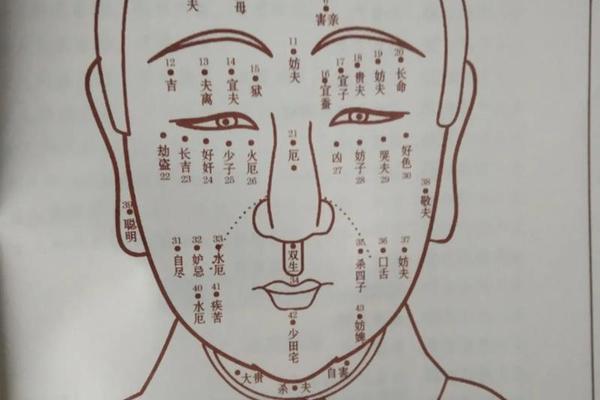

生辰八字算命,作为中国传统命理学的核心方法,已有千年历史。其原理基于出生年、月、日、时的天干地支组合(共八个字),通过五行生克、十神关系等理论分析性格、运势与人生轨迹。传统命理师需掌握《渊海子平》《三命通会》等典籍,结合个人经验进行复杂推算。

现代科技为这一古老学问注入新活力。以百度为代表的平台通过算法模型,将八字命理转化为可量化的数据逻辑。例如,AI系统能够自动排盘、计算五行强弱,甚至结合用户输入的生辰信息生成流年运势报告。这种“科学化”改造降低了传统命理的门槛,用户无需深究阴阳五行理论,即可获得即时反馈。据2025年数据显示,某AI算命平台用户量已突破千万,其中30岁以下群体占比达67%。

免费服务的吸引力与隐患

“免费”是百度算命服务的核心卖点之一。与传统算命师动辄数百元的咨询费相比,线上平台通过八字排盘、五行查询、婚姻配对等功能提供零成本服务,甚至推出“前五名免费详批”等营销策略吸引流量。这种模式契合年轻群体“低成本试错”的心理,尤其在就业压力、婚恋焦虑普遍存在的当下,成为情绪疏导的出口。

但免费背后暗藏风险。部分平台通过诱导性话术(如“命中有劫需化解”)推销高价改运产品,如开光饰品、风水摆件等,价格远超市场价。用户需提交出生时间、姓名、照片等隐私信息,存在数据滥用隐患。2023年某案例显示,一算命APP因泄露20万用户信息被查处,其中包含敏感生辰数据。这些现象引发公众质疑:免费是否只是商业套路的起点?

科学争议与文化价值的平衡

关于八字算命的科学性,学界争议不断。支持者认为,其理论体系融合天文历法、哲学思辨,可作为自我认知的参考工具。例如,五行平衡理论强调人与自然的和谐,十神分析揭示社会关系模式,这些与心理学中的性格评估存在一定契合。反对者则指出,算法算命缺乏实证依据,结果往往模糊且可多重解读。研究表明,同一生辰八字在不同平台的解读差异率高达58%,部分结论甚至相互矛盾。

值得注意的是,AI算命正在重塑传统文化表达形式。DeepSeek等平台将命理术语转化为“事业黄金期”“情感混沌误差”等现代语言,并融入“少作死多泡脚”等网络流行梗,使古老理论更易被年轻群体接受。这种创新虽被批“娱乐化”,却也推动命理学从神秘主义向文化符号转型。

未来:监管与创新的博弈

面对行业乱象,各国加强监管力度。中国《互联网信息服务管理办法》明确禁止传播封建迷信内容,2023年“清朗行动”下架违规算命APP超200款。技术的迭代使监管面临挑战——AI模型可通过调整参数规避关键词审查,部分平台将服务迁移至海外服务器。

未来发展方向或在于规范化与透明化。例如,建立命理师资质认证体系,要求算法公示推算逻辑,并对改运产品实施价格监管。可探索命理文化的正向应用:如结合五行理论设计心理健康评估工具,或将传统历法知识融入文创产品,实现文化传承与商业价值的双赢。

百度算命服务的兴起,本质是科技赋能下的文化现象重构。它既为焦虑时代提供情绪出口,也暴露出隐私、与科学性的多重挑战。对于个体而言,理性看待算命结果,将其作为自我探索的辅助而非人生指南,或许是科技与传统文化共生的最优解。正如一位用户所言:“八字像一盏灯笼,照亮前路的不是竹编骨架,而是提灯者的决心。”