在中国传统文化中,婚姻的结合不仅是两个人的情感联结,更是两个家庭乃至两种命运的融合。作为千年传承的婚俗之一,“八字合婚”至今仍在民间占据重要地位。它通过分析男女双方生辰八字的五行生克、生肖匹配等要素,预测婚姻的吉凶祸福。而随着互联网技术的发展,在线八字合婚测试工具的普及,让这一古老习俗焕发出新的活力——只需输入出生时间,系统便能在几秒内生成匹配报告。这种传统与现代的碰撞,既引发了对文化价值的重新审视,也带来了科学性与实用性的争议。

一、八字合婚的历史渊源与核心逻辑

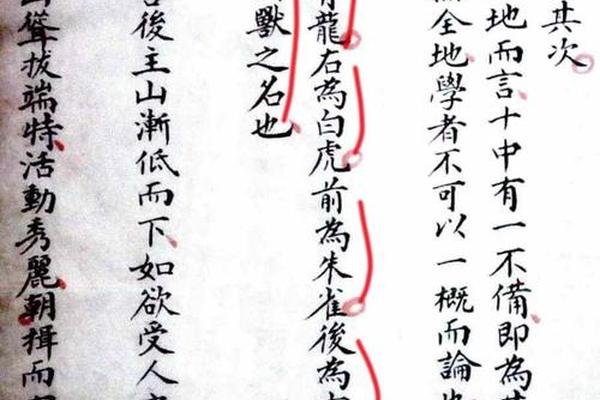

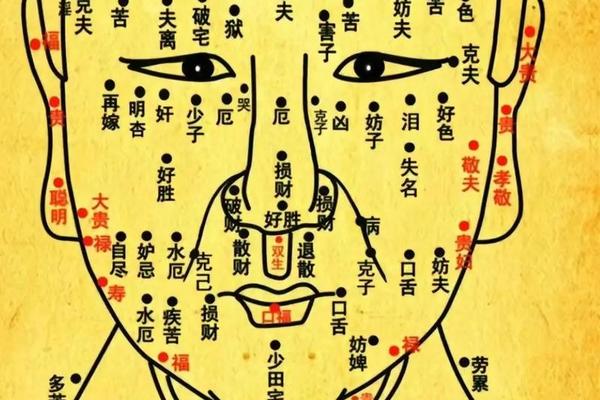

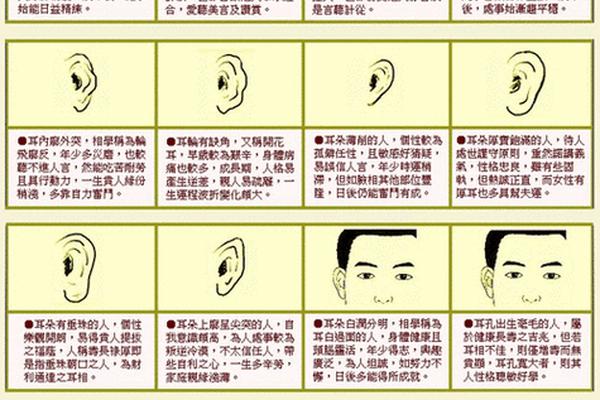

八字合婚的理论根基源于中国古代的阴阳五行学说,其核心是通过出生年、月、日、时对应的天干地支(即“四柱八字”),推演个体的命运轨迹。古人认为,八字中的五行平衡与否直接影响性格特质与人生运势。例如,八字中水旺者多思虑缜密,但若火元素过弱则可能缺乏行动力。在婚姻匹配中,需确保双方五行互补,如木火相生、土金相成,避免出现水火相冲等相克格局。

传统合婚还强调生肖六合、三合等规则。例如子鼠与丑牛相合,寅虎与亥猪相合,若双方生肖相冲(如子午相冲),则被认为易引发家庭矛盾。这种观念在《红楼梦》的婚姻描写中已有体现:贾宝玉与林黛玉因八字相克被判定“大凶”,最终婚事告吹。尽管现代人对此存疑,但作为文化符号,生肖匹配至今仍是合婚的重要考量维度。

二、在线测试的技术实现与数据争议

现代八字合婚测试工具依托算法和大数据技术,将传统命理学转化为可量化的分析模型。用户输入出生时间后,系统自动排盘,计算五行旺衰、十神关系及流年运势。例如,某平台采用“真太阳时”校准功能,结合出生地经度调整时间误差,使结果精确度提升20%。部分高级工具还引入人工智能,通过分析数万例婚姻案例,建立配偶星、夫妻宫等要素的匹配权重。

这类工具的可靠性备受争议。研究显示,不同平台对同一八字的合婚评分差异可达30%以上。例如,某对夫妻在A平台获评“天作之合”,在B平台却被判定“需谨慎结合”。这种矛盾源于算法逻辑的不透明性:开发者往往将古籍中的模糊描述(如“相生为吉”)转化为不同数值阈值,而缺乏统一标准。

三、科学性质疑与心理学解释

从科学视角看,八字合婚缺乏实证基础。统计学研究表明,婚姻满意度主要受沟通模式、价值观契合度等现实因素影响,与五行生克无显著关联。美国社会学家Hamilton提出的婚姻满意度理论强调,配偶间的相互理解比命理预测更能维系关系。甚至有学者指出,过度依赖合婚结果可能引发“自我实现预言”——因担心相克而刻意回避矛盾,反而加剧关系恶化。

但心理学研究揭示了其另一面:合婚仪式提供的“确定性幻觉”能缓解婚前焦虑。一项针对500对新婚夫妇的调查发现,使用过合婚测试的人群中,78%认为报告中的积极描述(如“互补互助”)增强了婚姻信心。这种心理暗示作用,类似于西方婚礼中的誓言承诺,通过文化符号赋予婚姻神圣性。

四、实用场景与文化嬗变

在当代社会,八字合婚呈现出三种典型应用场景:一是长辈主导的传统型,多见于农村地区,婚事成败常由算命师一锤定音;二是情侣参考的调和型,常见于城市青年,他们将报告作为沟通契机,主动讨论差异;三是商业营销的娱乐型,部分婚庆公司将其包装为“国学主题婚礼”的增值服务。

这种嬗变反映出传统文化的适应性创新。例如,某合婚APP推出“矛盾化解指南”,将“五行相克”转化为具体建议:水火相冲者可通过分工家务(水主内务、火主外交)减少摩擦。这种将玄学术语落地为生活策略的做法,既保留文化内核,又提升了实用性。

五、未来发展的多元路径

技术层面,区块链与AI的结合可能解决数据可信度问题。设想中的“去中心化合婚平台”可存储历代命理典籍与案例数据,通过智能合约确保算法公开透明。学术层面,亟需开展本土化研究:西南大学的连东琴团队建议,建立婚姻满意度与八字要素的跨学科分析模型,既纳入命理符号,也整合心理学变量。

文化传播方面,需警惕过度商业化对传统的消解。如《周易》研究者指出,部分平台以“断头婚”等夸张说辞制造焦虑,背离了合婚“趋吉避凶”的初衷。未来的合婚工具应侧重教育功能,例如解析“官星为忌”对应现实中的权力争夺,引导夫妻建立平等沟通。

八字合婚在线测试的本质,是古老智慧与数字时代的对话。它既非决定婚姻成败的圭臬,也非毫无价值的迷信,而是承载着文化认同与心理慰藉的特殊符号系统。对于当代人而言,理性看待测试结果,将其作为理解差异的视角而非行动纲领,或许是最佳选择。正如易学研究者所言:“八字揭示趋势,经营创造幸福。” 在键盘敲击生成命盘的勿忘婚姻的真正密码——始终在于相濡以沫的诚意与携手成长的智慧。