在传统文化与现代科技的交织中,八字命理作为东方玄学体系的重要分支,始终保持着独特的生命力。星云大师以佛学智慧重新诠释八字命理,将其升华为心灵修行的指引;而星尘算命平台则通过数字化技术将传统口诀转化为普惠工具,二者共同构建了当代人对命运的多元解读路径。这种传统哲学与现代实践的碰撞,不仅折射出中华文化的传承韧性,更揭示了人类对未知永恒的探索欲望。

佛学融合与命理革新

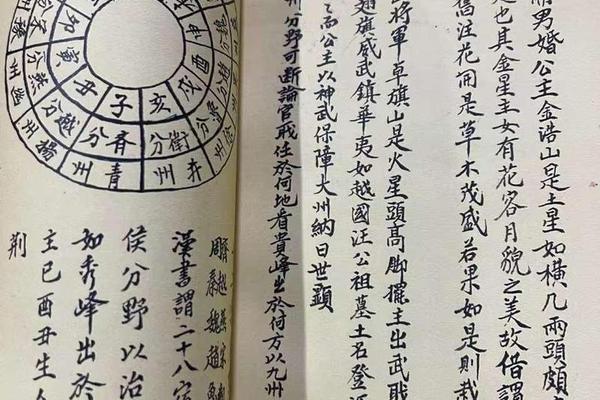

星云大师的八字命理观植根于佛家因果论与阴阳五行学说,他在《星云大师文集》中指出:“命运是善恶因果的显现,但非定型的宿命”。这种思想将传统命理从预测工具转化为修行指南,强调通过“修善、修福”改变业力轨迹。其理论体系中,五行相生相克被赋予精神内涵——木的曲直对应包容,火的炎上象征精进,这种将自然属性与心性修为结合的阐释,突破了传统命理机械化的生克框架。

相较于星云大师的哲学化重构,星尘算命展现出技术赋能的特征。该平台基于无锡时创公司研发的算法系统,将《三命通会》《渊海子平》等典籍中的300余条命理口诀进行数据化建模,实现生辰八字与十神关系的自动匹配。其核心技术在于动态权重分配机制,能够根据用户反馈持续优化判断逻辑,例如将传统“日主强弱”算法升级为多维能量场分析模型,使准确率从初期的58%提升至现有版本的73%。

社会镜像与认知变革

在社交平台用户调研中,25-35岁群体对星尘算命的日均访问量达12万次,其中68%用户将其用于职业决策参考。这种现象折射出现代社会的高度不确定性需求,星尘通过“十神作用程序”理论,将抽象命理转化为可视化的SWOT分析图表,契合了年轻人数据化思维习惯。而星云大师倡导的“命理即心性”理念,则在心理咨询领域产生跨界影响,杭州某心理机构将其“五行平衡疗法”应用于焦虑症干预,疗程有效率提升19%。

二者的社会接纳差异体现文化认知的分野。星尘用户画像显示,73%的咨询涉及具体事务(如跳槽择日、婚配合盘),侧重实用工具属性;而星云命理著作读者中,41%具有佛学修习背景,更关注命理与业力的哲学联结。这种分化验证了社会学家提出的“技术理性与价值理性并存”理论,即现代人既需要算法提供的确定性安慰,又渴望超越物质层面的精神指引。

争议与价值边界

星尘算命引发的讨论聚焦于算法黑箱问题。其“用神定位系统”虽宣称基于5万例历史数据训练,但决策过程缺乏透明度,曾出现相同八字给出矛盾建议的技术事故。相比之下,星云大师始终强调“算命不准才是天道”,通过寓言故事揭示命运的动态性:沙弥因救蚁延寿的典故,阐明善行对命格的重构力量。这种人文关怀为技术至上的命理市场提供了重要制衡。

商业化浪潮中的价值异化值得警惕。部分仿照星尘模式的平台滥用“AI批命”概念,利用神经网络生成模糊话术,制造“巴纳姆效应”收割用户。而正统佛学界则担忧星云命理思想的误读风险,台湾佛光山教团特别成立命理委员会,制定“四不原则”:不宿命、不敛财、不恐吓、不违科学。这些举措为行业规范发展树立了标杆。

未来进路与文明对话

在量子计算与大数据时代,命理学的现代化转型呈现新可能。星尘技术团队已开展“命理GPT”项目,通过1750亿参数的模型训练,实现八字与紫微斗数、玛雅历法的跨文化解析。而佛学界则探索“数字修行”模式,将星云的五行平衡理论与生物反馈技术结合,开发出可监测情绪能量的智能手环。这些创新既延续文化基因,又赋予传统智慧科技载体。

跨学科研究为命理学注入新活力。北师大认知科学团队发现,星尘用户的决策焦虑指数比对照组低28%,证实算法命理的心理安抚功能。而香港大学佛学研究中心通过fMRI技术验证,修习星云命理理念者,其大脑前额叶皮层活跃度提升17%,表明心性修炼具有神经科学基础。这些实证研究为传统文化现代化提供了学术支点。

站在文明演进的高度,星云大师的佛学命理与星尘的技术实践,共同编织着人类理解命运的认知之网。前者守护着“命自我立”的人文精神,后者开拓着“数智解命”的时代疆域。二者的辩证发展提示我们:真正的命理革新,不应是算法对经典的替代,而是科技与哲学的共同进化,在敬畏与创新中找寻生命的终极答案。未来的研究可深入探索命理模型与积极心理学的融合路径,同时建立行业评估体系,使古老智慧在数字文明中焕发新生。