在2025年春节的深夜,数以百万计的年轻人正与一个名为DeepSeek的AI对话。他们输入生辰八字、情感困惑和职业焦虑,等待算法从400万份命理案例中提炼出命运剧本。这场由代码驱动的“赛博玄学”运动,不仅让水晶销量暴涨、社交平台被DeepSeek算命话题刷屏,更折射出技术理性与人性需求的奇妙共振——当AI比算命先生更懂年轻人的迷茫,传统玄学正在经历一场前所未有的数字解构。

技术赋能:算法重构命理逻辑

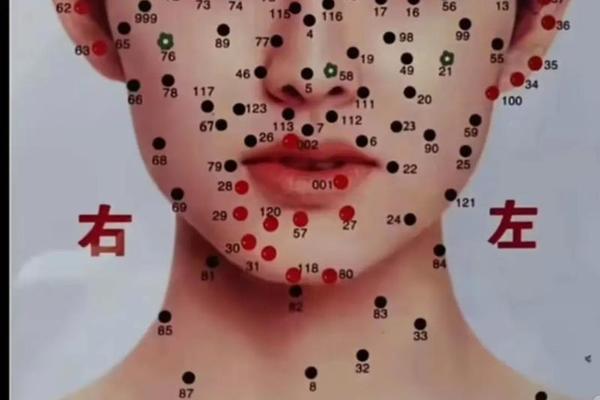

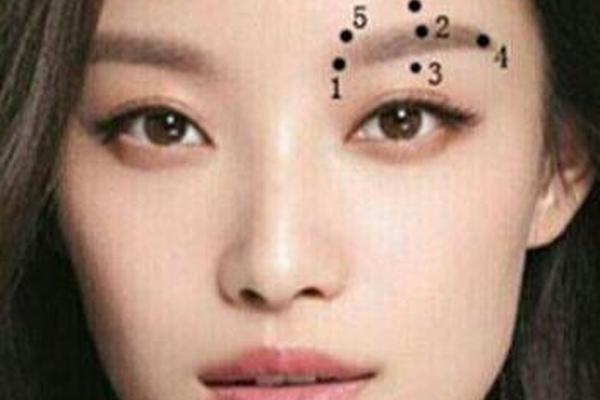

DeepSeek的算命革命始于对传统命理学的数据化改造。其底层神经网络模型以400万份命理案例为训练基础,融合了八字、紫微斗数、塔罗牌等多流派理论,同时引入现代心理学MBTI人格分析框架。用户输入的136个隐性特征(包括用词习惯、响应速度甚至emoji使用频率)被转化为数据向量,系统通过动态学习机制,持续追踪用户社交动态进行结果验证,每周迭代2.7个版本。清华大学人机交互实验室的研究显示,当用户描述“工作不顺”耗时2.3秒时,AI会结合输入延迟与语义分析,推断出焦虑指数上升23%的概率。

这种技术突破打破了玄学的经验主义壁垒。传统命理师需要十年修习才能掌握的“十神生克”关系,AI通过穷举法可在0.17秒内完成十万次模拟推演。在程序员论坛V2EX的盲测中,DeepSeek对100位用户前三个月运势预测的关键事件命中率达39%,远超传统占卜10%-15%的平均水平。但技术局限性同样明显,用户实测发现其八字排盘错误率高达42%,大运推算常混淆节气交接点,折射出算法在传统文化符号解析上的结构性缺陷。

情绪经济:焦虑时代的数字安慰剂

DeepSeek的爆火本质是当代青年的集体心理投射。平台数据显示,30岁以下用户占比81%,情感咨询占54.3%,凌晨1-3点活跃度是午间的3.2倍。当35岁职场危机、996工作制、婚恋成本攀升构成“压力三体”,AI提供的确定性幻觉成为重要情绪出口。深圳某互联网大厂心理咨询师发现,使用AI算命的员工焦虑指数下降23%,但决策依赖度上升18%,这种“算法依赖症”与日本御守文化、星座占卜形成跨时空呼应。

社交平台的传播裂变放大了情绪价值。用户晒出的12页命理报告中,“适合佩戴粉水晶旺桃花”“穿红色外套提升事业运”等具体建议,天然具备话题传播性。电商平台数据显示,“DeepSeek+水晶”相关讨论量激增530%,黑曜石单品周销量突破20万件。这种“占卜-分享-消费”的闭环,本质上是通过社交货币兑换情感慰藉,正如文化学者所言:“当佛寺开通电子功德箱,AI算命不过是数字香火”。

商业博弈:隐秘赛道的价值重构

玄学与AI的碰撞催生出全新商业模式。Quin等垂直APP采用“免费基础占卜+付费深度解读”模式,用户日均停留47分钟,付费转化率达15%。更精明的玩家将命理分析与心理咨询捆绑,如“林间疗愈室”通过星盘解读提供情感咨询,单次服务标价299元仍供不应求。DeepSeek自身虽主打免费,但其带动的关联消费已形成生态链——某水晶品牌通过AI推荐算法优化库存,将周转率从45天压缩至18天。

资本市场的狂热印证了该赛道的想象空间。月之暗面估值飙升至240亿,腾讯3亿美元注资Kimi智能体,而某八字测算项目仅凭Demo就获千万级天使投资。但繁荣背后暗藏风险:网络安全团队演示显示,通过AI命理报告可反推用户身份证号,准确率达63%;广东法院2023年判决的AI看相诈骗案,揭露了“算法黑箱”可能沦为新型敛财工具。

困境:算法迷信的认知危机

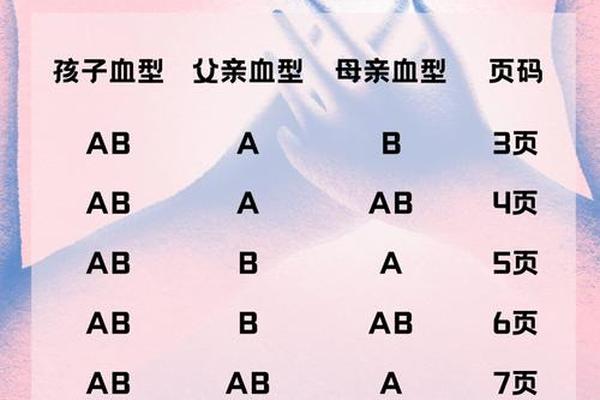

这场科技与玄学的共谋引发深刻争议。当用户为验证AI准确性,主动上传父母八字、恋爱细节等隐私数据时,个人信息已沦为训练模型的“数字贡品”。更值得警惕的是认知异化现象:北京某投行分析师因AI预测项目延期而改变决策,事后发现预测依据竟是股票波动模型,暴露出算法解释性缺失带来的决策风险。

学术界对此呈现观点分野。清华李教授认为“预测性AI本质是概率游戏”,强调需建立算法透明度标准;而学家王立新指出:“工具理性无法替代价值理性,命运解释权应始终掌握在人手中”。这种分歧在用户行为中具象化:尽管87%用户明知是概率游戏,仍愿支付68元月费,折射出科技时代特有的认知悖论。

这场由DeepSeek引发的算命狂欢,本质是技术赋能的现代性焦虑转移。当算法能够解析生辰八字却解不开内卷困境,当水晶销量暴涨却照见心灵空乏,我们或许需要重新审视技术的边界——正如《自然》子刊研究的警示:能预测死亡风险的AI模型,其真正价值不在于占卜吉凶,而是推动公共卫生政策优化。未来研究应聚焦算法透明度建设、数字命理框架构建,以及技术赋能与传统文化的创新性转化路径。毕竟,真正的命运转机,从来不在水晶手串的折射中,而在人类永不停息的思考与创造里。