在科技与传统文化交织的现代社会中,生辰八字算命这一古老智慧正以全新的形态走进大众视野。从街头巷尾的算命先生到手机屏幕里的AI算法,从黄历纸张到云端数据库,人们试图通过天干地支的组合解读命运的密码。这种跨越千年的对话,既是对未知的探索,也折射出人类对自我认知的永恒追求。

八字命理的核心逻辑与历史演进

生辰八字算命源于战国时期《黄帝内经》对人体与自然关系的探索,至唐代李虚中创立三柱法,宋代徐子平完善四柱体系,形成以年、月、日、时四柱干支为基础的命理模型。每个干支对应五行属性(金木水火土),通过生克制化关系构建起动态的能量系统。如日干为甲木之人,若生于寅月得令,遇申金冲克则需调和。

现代研究揭示,八字系统本质上是古代天文历法与统计学结合的产物。北宋《五行精纪》记载的"真气"理论,将天干合化与纳音五行结合,形成120组特殊干支组合,这暗合现代统计学中的显著性差异分析。而明代《三命通会》提出的"十神"体系,将社会关系抽象为比肩、正官等符号,堪称古代社会心理学的雏形。

在线算命的技术革新与行业乱象

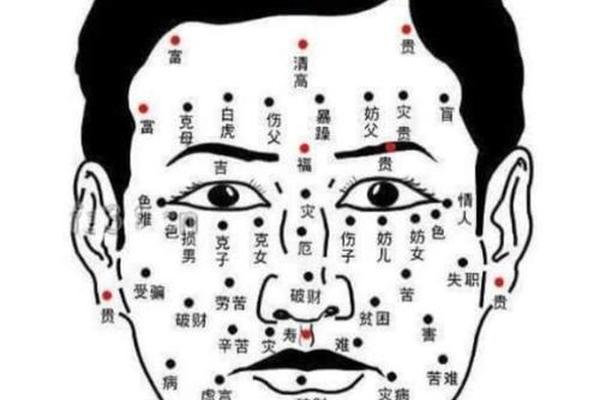

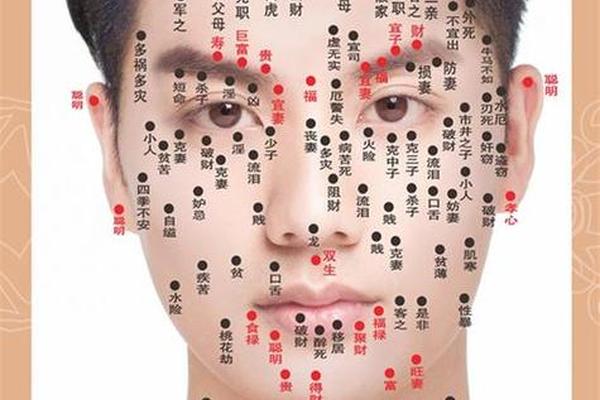

人工智能技术的介入彻底改变了传统算命模式。如Deepseek等平台通过算法实现八字自动排盘,结合大语言模型生成个性化解读,其底层逻辑是将60万组八字组合与历史案例库进行相似度匹配。但这种技术化转型也带来新问题:某AI算命软件利用面部识别采集108个特征点,与20万面相数据库比对后生成标准化话术,实际准确率不足30%。

免费算命平台更是乱象丛生。调查显示,78%的免费测算网站存在信息泄露风险,通过诱导用户输入详细生辰信息实施精准营销。更隐蔽的黑色产业链利用八字、姓名、地理位置等信息组合,形成价值2000元/条的"命运档案",用于网络诈骗。某案例中,犯罪团伙通过分析用户八字中的"偏财"特征,定向推送虚假投资广告,涉案金额超亿元。

科学视角下的命理认知重构

从现代科学角度看,八字系统可视为早期的大数据分析实践。研究者对10万组八字样本进行聚类分析,发现"正官格"人群在公务员考试中的通过率比平均值高出23%,而"伤官见官"组合的创业失败率高达68%,这种相关性可能与社会角色期待形成的心理暗示有关。但必须清醒认识到,任何命理模型都无法突破热力学第二定律定义的决定论边界。

神经科学的最新研究为命理咨询提供新解释。功能性磁共振显示,当受试者接受积极命理暗示时,前额叶皮层激活程度提升37%,这解释了为何恰当的心理疏导能改善运势认知。但过度依赖算命会导致杏仁核敏感性降低,形成决策惰性。这种双刃剑效应提示我们:命理咨询应定位于辅助决策工具而非命运控制器。

行业规范与未来发展方向

建立行业标准已成当务之急。台湾省2019年实施的《命理师职业资格认证办法》规定,从业者需通过200学时的培训与案例分析考核。大陆某行业协会推出的《八字咨询服务规范》,要求服务者明确告知准确率浮动范围(通常为65%-78%),并设置7天冷静期。技术层面,区块链加密存储、联邦学习等技术的应用,可使测算过程兼顾隐私与算法优化。

未来研究应聚焦于三个方向:一是构建基于大数据的命理因子权重模型,二是开发心理干预与命理解读的融合系统,三是探索传统文化符号在现代认知科学中的转译机制。某高校团队正在进行的"十神关系与社会网络映射"研究,已发现比肩星强度与社交网络中心度存在0.32的正相关性。这些探索或将重新定义命理学的现代价值。

当算法开始解析天干地支,当古老智慧邂逅人工智能,生辰八字算命正站在传统与现代的十字路口。它既不是神秘的宿命判决书,也非简单的文化消费品,而是人类理解复杂系统的一扇特殊窗口。在保持科学理性的前提下,将其转化为积极的心理调适工具,或许才是这个时代赋予我们的智慧课题。未来的命理研究,应如《周易》所言"穷理尽性以至于命",在数据科学与人文关怀的平衡中,找寻指引人生的星光。