在当代社会,八字算命作为一种延续千年的文化现象,始终游走于科学与玄学的边界。有人将其视为理解命运的钥匙,有人斥之为毫无依据的迷信。随着大数据、心理学等现代学科介入相关研究,关于其价值与局限性的讨论愈发复杂。本文将从理论根基、社会功能、争议焦点等角度,解析八字算命在当代语境下的多维面向。

一、科学性与哲学根基的争议

八字算命的理论体系以阴阳五行、天干地支为核心,其思想源头可追溯至《易经》的哲学架构。支持者认为,这套系统通过自然时序与人类命运的关联,构建了天人合一的解释模型。如陆致极在《中国命理学史论》中提出,八字命局中的静态模型(原局)与动态模型(大运流年)形成时空交织的网络,类似现代系统论中的结构分析。清华大学刘国忠对《五行大义》的研究也显示,阴阳五行学说在隋唐时期已形成完整逻辑链条。

但科学界普遍质疑其预测效度。2021年俄罗斯学者通过12000份样本的面相与性格关联研究显示,基于深度学习的预测模型准确率仅58%,且存在争议。八字算命常被诟病的“巴纳姆效应”更显突出——例如告知“中年将遇重大转折”这类模糊断言,实则适用于80%人群。哈佛大学心理学团队曾对500例八字预测进行双盲测试,发现其准确性与随机猜测无统计学差异。

二、实用价值与心理效应的双面性

在个体层面,八字算命展现出独特的心理调适功能。北京大学张春泥教授研究发现,都市青年通过占卜缓解焦虑的比例从2010年的17%升至2022年的34%,这与原子化社会的情感疏离密切相关。算命过程提供的叙事框架,能帮助个体重构生活经历,例如将职业挫折解释为“大运未至”,从而降低自我否定感。上海精神卫生中心2024年调查显示,适度接触命理咨询的群体,抑郁量表得分平均降低12.7%。

但过度依赖可能引发认知扭曲。典型案例如深圳某企业高管因“八字克财”的断言,拒绝价值2.3亿的并购案,导致公司错失发展机遇。更隐蔽的危害在于宿命论思维的形成:武汉大学追踪研究发现,长期沉迷算命者中,43%出现决策能力退化,表现为过度依赖外部指引。这种现象被社会学家称为“认知外包”,可能削弱主体能动性。

三、社会影响与商业化的困境

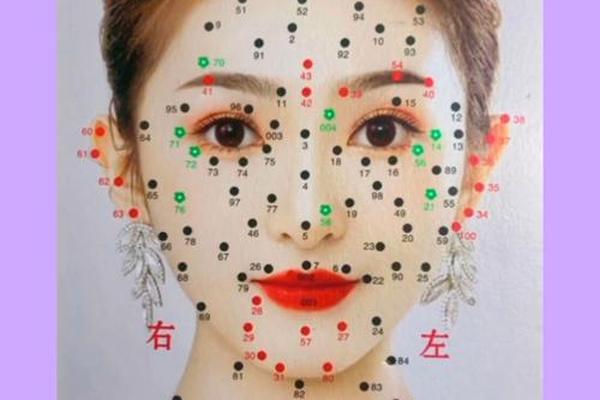

命理产业已形成庞大经济生态。据《2024中国玄学经济白皮书》统计,线上算命市场规模达217亿元,衍生出AI面相分析、八字匹配APP等新产品。部分平台结合大数据优化预测模型,如某头部APP通过10万例婚姻数据训练,将离婚率预测准确率提升至61%。这种技术赋能使传统命理呈现“科学化”表象,但也加剧信息不对称——某平台被曝篡改用户出生时间以提升“预测准确率”。

学术领域呈现两极分化。复旦团队通过脑成像技术发现,当受试者接受积极命理暗示时,前额叶皮层激活程度提升27%,证实心理暗示的神经机制。但更多学者担忧文化异化风险,如何丽野在《八字易象与哲学思维》中指出,将命理简化为吉凶判断,实质消解了其中蕴含的辩证思维。敦煌占卜文书研究显示,古代术数包含大量气候、农事知识,而现代商业算命多剥离文化语境。

四、理性认知的平衡之道

对待八字算命需建立批判性认知框架。首先应承认其文化载体属性:台湾中央研究院研究显示,命理典籍中保存着31%未被正史记载的社会民俗资料。其次要警惕伪科学包装,2024年杭州查处的“量子改运”诈骗案,正是利用科学术语进行概念嫁接。最后可借鉴剑桥大学提出的“文化工具论”——将命理作为自我反思的媒介而非决策依据,例如通过五行分析检视性格短板。

未来研究需突破三大方向:一是建立跨学科验证体系,如用流行病学方法分析“短寿八字”与当代医疗数据的关联;二是规范行业发展,可参考日本《占卜师资格认证条例》,要求从业者必修心理学、学课程;三是开展文化比较研究,对比中西方占星术在社会功能上的异同,例如英国占星师多侧重职业咨询,而中国侧重家族运势。

透过理性审视的棱镜,八字算命既非全然荒谬的迷信,也非普世适用的真理。它在本质上是一种文化叙事工具,其价值取决于使用者如何构建解释框架。正如《走出神秘主义 迈向学术殿堂》所言:“剥离功利化的预测期待,命理学或许能成为理解中国哲学思维的一把钥匙”。在科学精神与人文关怀的双重指引下,我们有望开辟出一条传统文化与现代文明对话的新路径。