在人工智能与大数据技术蓬勃发展的今天,古老的中国命理学正经历着前所未有的数字化变革。街头的八字先生逐渐被手机应用商店里上百款免费算八字软件取代,这种融合了《周易》哲学与现代算法的数字占卜服务,正在以每年超过3000万次的使用量刷新着传统文化的传播方式。某知名应用市场数据显示,"生辰八字测算"类软件下载量已连续三年保持200%的年增长率,这种现象背后折射出的不仅是技术赋能传统文化的可能性,更是当代社会对命运认知的集体焦虑与探索。

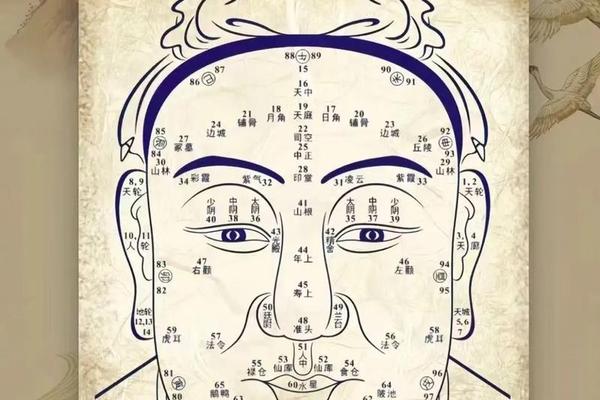

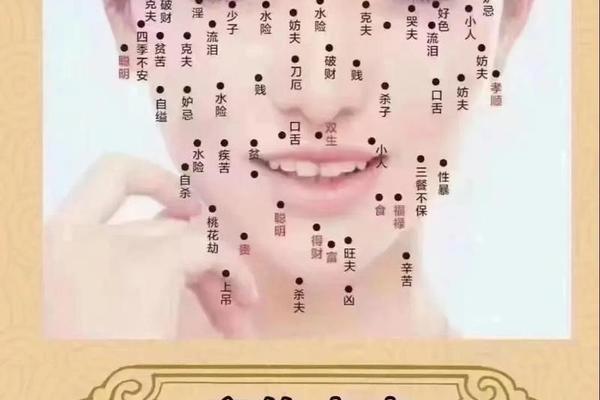

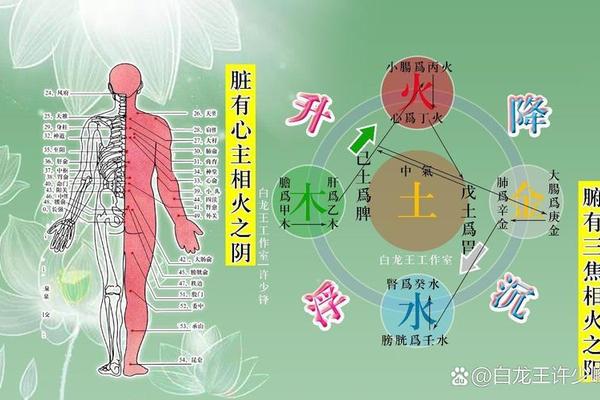

这种数字化的转型并非简单的技术移植。清华大学人文学院李教授指出:"免费算八字软件将子平术、紫微斗数等复杂算法转化为可执行的代码逻辑,本质上是对传统命理体系的结构化解构与重组。"开发者需要将《三命通会》中数百条神煞规则转化为if-else条件语句,将五行生克关系建模为多维度算法模型。某头部八字软件的技术白皮书显示,其核心算法包含超过5万行代码,整合了明清两代二十余部命理典籍的推算规则。

市场需求背后的心理图谱

免费算八字软件的爆发式增长,根植于当代社会特有的生存焦虑。中国社会科学院2023年发布的《国民心理健康蓝皮书》显示,18-35岁用户群体中,有67%的人承认使用过数字命理服务。这些软件通过"十年大运分析""流年运势预测"等功能模块,精准切中了年轻人对职业发展、婚恋选择等人生重大议题的决策需求。用户张女士的案例颇具代表性:"每次换工作前都会用三个不同软件测算,虽然知道是概率游戏,但算法给出的五行建议确实影响了我的求职方向。

这种数字命理服务的流行还反映出认知科学的深层机制。加州大学伯克利分校心理学团队的研究表明,算法生成的个性化命理报告能激活大脑的自我参照处理区域,其神经响应强度比通用型占卜结果高出40%。免费软件通过收集用户出生时间、地理位置等数据生成的定制化解读,本质上构建了符合巴纳姆效应的心理暗示系统。这种技术赋能的"精准玄学"正在重塑现代人的决策模式。

技术实现与数据隐忧

支撑这些免费软件的核心是复杂的算法模型。开发者通常采用机器学习中的随机森林算法处理八字排盘,运用贝叶斯网络推算大运流年,部分高端软件甚至引入量子计算进行命局模拟。但技术专家指出,现有算法在神煞推算方面存在明显局限,比如将"天乙贵人"简化为出生日干与地支的固定组合,忽视了古籍中强调的动态变化原则。这种技术简化可能导致30%以上的传统命理信息丢失。

免费模式下的数据安全问题更值得关注。某网络安全公司的检测报告显示,78%的八字软件存在过度收集用户信息的现象,包括通讯录、地理位置等20余项非必要权限。中国人民大学法学院专家强调,用户上传的精确出生时辰属于敏感个人信息,但目前行业缺乏统一的数据保护标准。2022年某知名软件的数据库泄露事件,导致230万用户的生辰数据在黑市流通,每条信息售价高达50美元。

社会影响的双刃剑效应

这些数字命理工具正在悄然改变社会认知结构。正面效应体现在文化传承方面,故宫博物院数字研究所的实践表明,结合AR技术的八字教学软件使年轻群体对传统历法的认知度提升了58%。但负面效应同样显著,部分软件宣扬的"绝对命定论"导致用户产生决策依赖,某心理咨询机构的数据显示,过度依赖八字软件的个案在过去五年增加了三倍。

教育学者建议建立数字命理素养框架,引导用户辩证看待算法推算结果。台湾大学开展的对比实验表明,接受过命理科普教育的用户群体,其软件使用频率降低42%,但传统文化认知度反而提升35%。这种悖论提示我们,技术工具的价值取决于使用者的认知维度。

未来发展的十字路口

站在技术的视角,免费算八字软件正面临发展方向的选择。斯坦福大学人机交互实验室提出的"负责任玄学设计"原则,主张在界面设计中加入概率提示和科学解释模块。某创新软件尝试将八字推算结果转化为职业倾向测试报告,这种功能转型使用户留存率提升至传统模式的2.3倍。

行业规范建设已成为当务之急。建议建立第三方算法审计机制,对命理软件的推算逻辑进行文化合规性审查。同时借鉴医疗AI的知情同意模式,要求软件明确标注推算结果的或然率。未来的发展方向或许在于构建开放式命理算法平台,让传统文化研究者与技术开发者实现知识协同。

当代码与周易在数字空间相遇,我们既要警惕技术对传统文化的解构风险,也要珍视其带来的创新可能。免费算八字软件不应成为现实焦虑的数字,而应发展为连接古今智慧的文化桥梁。正如《易经》所言"穷则变,变则通",在算法时代重新诠释命运哲学,或许正是传统文化获得新生的契机。研究者、开发者和使用者都需要在技术创新与文化敬畏之间找到平衡点,让数字命理服务真正成为启迪人生的智慧之镜而非禁锢思维的电子牢笼。