在互联网技术高速发展的今天,“免费”已成为撬动用户流量的重要杠杆。从电商平台的优惠券到社交媒体的知识分享,人们习惯于在虚拟世界中寻找便捷与低成本的服务。当这一逻辑延伸至命理领域,“拆八字免费算命”、“免费测婚姻不付费”等宣传语迅速吸引了大量关注。这类服务往往以传统文化为外衣,以现代技术为工具,既迎合了公众对未知命运的好奇,又降低了传统算命行业的门槛。其背后隐藏的商业逻辑、法律边界与社会影响,却鲜少被深入探讨。

一、八字测算的文化渊源与心理需求

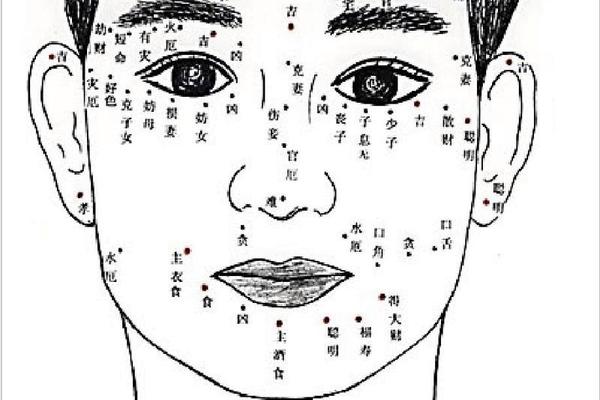

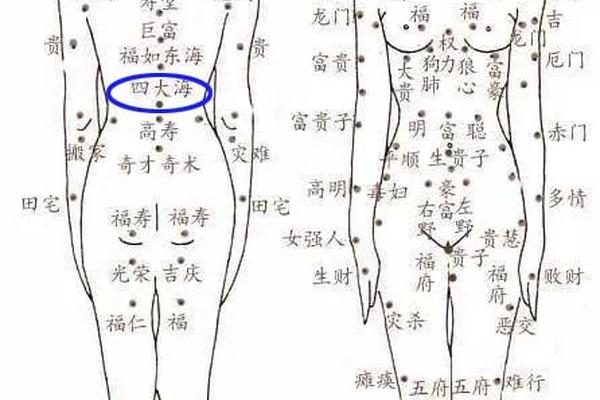

八字算命作为中国命理学的核心分支,其理论基础可追溯至《易经》的阴阳五行学说。通过将出生年月日时转换为天干地支的“四柱”组合,命理师试图解读个人命运轨迹。这一传统技艺在农耕社会中曾是决策参考的重要依据,如今则演变为现代人缓解焦虑、寻求方向的心理工具。例如,网页72提到的卜易居八字测算系统,通过算法将传统命理数字化,满足了用户对即时性、匿名性的需求。

心理学研究揭示了此类服务流行的深层动因。网页68引用心理学中的“自我实现预言”理论,指出当个体处于不确定性中时,倾向于接受模糊的正面暗示,并将其内化为行动指南。而免费服务的低门槛特性,进一步降低了用户的决策成本。正如网页88所述,算命本质上是信息不对称的心理博弈,命理师通过话术引导用户将生活事件与命理符号关联,形成自我验证的闭环。

二、免费模式背后的商业逻辑与法律风险

免费算命绝非公益行为,其盈利模式往往更具隐蔽性。网页26披露的诈骗集团案例显示,所谓“免费看手相”实为引流手段,后续通过转运仪式、高价法器等增值服务牟利,涉案金额高达5400万元。这种“前端免费+后端变现”的商业模式,与电商领域的“9.9包邮”策略异曲同工,本质是利用用户的心理依赖构建盈利链条。

法律层面,此类服务游走于灰色地带。网页1明确指出,单纯的八字测算不构成违法,但若涉及虚构事实、夸大效果则可能触犯诈骗罪。网页54中浙江大学高艳东教授强调,是否构成犯罪需综合判断主观故意与客观行为,例如将成本数十元的物品包装成“开光法器”高价售卖,已符合刑法中“虚构事实、隐瞒真相”的定罪要件。2023年河北警方破获的“占卜转运”诈骗案,正是此类违法行为的典型代表。

三、技术赋能下的命理服务革新

人工智能与大数据技术正在重塑传统命理行业。网页72展示的卜易居系统,通过标准化算法实现八字排盘自动化,将原本需要数小时的手工推算压缩至秒级响应。这种技术革新不仅提高了服务效率,更催生出“AI算命”“塔罗牌互动视频”等新形态。例如网页36详述的塔罗牌占卜服务,结合心理学中的巴纳姆效应设计选项,使数万名用户同步参与“大众占卜”成为可能。

然而技术赋能也带来新的争议。网页68揭露的案例显示,部分平台利用收集的用户生辰、面相数据建立数据库,通过机器学习分析消费偏好,进而实施精准营销。这种行为已超出传统文化传承范畴,涉嫌违反《个人信息保护法》。网页54中提及的“算命产业链”,更暴露出技术滥用导致的隐私泄露风险,某平台曾将20万用户信息打包出售,成为电信诈骗的温床。

四、社会认知转型与行业规范路径

公众对免费算命的态度呈现明显代际差异。网页68的调查表明,90后、00后用户更倾向于将其视为“心理按摩”而非命运指引,这与传统群体将算命等同于人生规划的认知形成对比。这种认知转型促使行业向娱乐化、轻量化发展,例如网页36分析的塔罗牌占卜,通过星座运势、情感测试等内容,弱化封建迷信色彩,强化心理疏导功能。

建立行业规范已成当务之急。网页88建议从三方面入手:立法明确服务边界,如规定收费标准不得超过心理咨询行业均值;建立命理师职业认证体系,参照心理咨询师考核标准;要求平台履行信息审核义务,对转运物品实施价格备案。网页54提出的“技术反制”思路值得借鉴,例如开发命理诈骗识别模型,通过语义分析检测话术套路,提前拦截高风险服务。

免费算命服务的兴起,既是传统文化与现代技术碰撞的产物,也是社会焦虑心理的镜像反映。它既为部分人群提供了低成本的心理慰藉,也为不法分子开辟了新的犯罪渠道。未来研究需突破简单的“合法/非法”二元判断,深入探讨命理服务的文化价值重构路径。建议建立跨学科研究团队,综合法学、心理学、数据科学视角,制定兼顾文化传承与消费者权益保护的行业标准。正如网页88所述,唯有在科技创新与人文关怀之间找到平衡点,才能让千年命理文化在数字时代焕发新生。