在中国传统文化中,八字算命被视为解读命运轨迹的重要工具,它以出生年、月、日、时的天干地支组合为基础,结合五行生克理论,推演个体的性格、运势与人生起伏。随着互联网的普及,“算八字免费测试”服务逐渐兴起,既满足了大众对命运的好奇心,也引发了关于其科学性与实用性的争议。本文将从文化渊源、理论体系、现实应用及争议性等多角度,探讨这一古老智慧与现代社会的碰撞。

一、八字命理的文化渊源

八字算命源于先秦时期的阴阳五行学说,并在唐宋时期形成完整体系。《周易》中的“易”字强调变化之道,而八字命理则将这种哲学具象化,通过天干地支的排列组合揭示人与自然的关联性。例如,《渊海子平》《三命通会》等典籍系统阐述了八字格局、用神忌神等核心概念,成为后世命理学的理论基础。

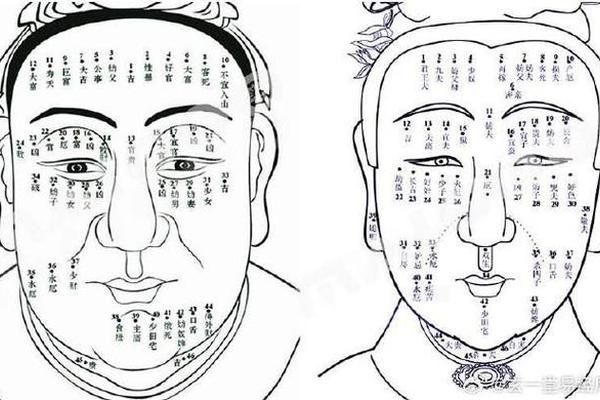

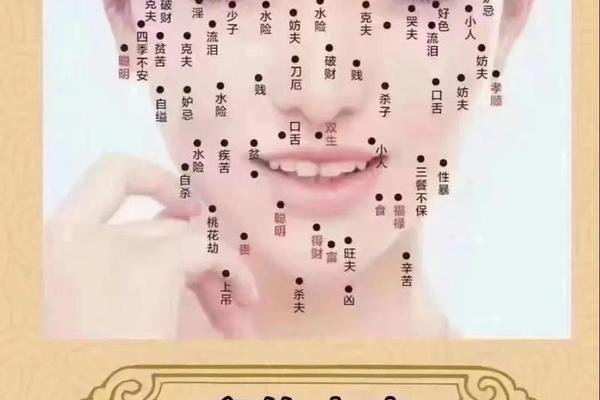

这种文化传统与农耕社会的需求密切相关。古人通过观察天象与节气变化,总结出五行相生相克的规律,并将其应用于个体命运的解读。例如,木主生长、火主炎上等属性被赋予人格化特征,形成“日主强弱”“调候用神”等分析模型。尽管现代科技已取代了部分传统认知,但八字命理仍作为文化符号,在婚配择吉、职业规划等领域延续着影响力。

二、科学性与争议并存

从科学视角看,八字算命缺乏可验证的实验数据支撑。2023年安徽阜阳“算命网红”刘某柱的案例揭示了行业乱象:利用算命软件生成模板化解读,通过模糊话术诱导付费,三年非法获利超200万元。类似事件加剧了公众对其“封建迷信”的质疑,心理学研究也指出“巴纳姆效应”和“确认偏误”是算命“准”的重要原因——人们倾向于记住符合预期的内容,忽略矛盾信息。

部分学者认为命理学蕴含着统计学思维。例如,通过分析数万例八字样本,研究者发现特定五行组合与职业选择存在相关性:金旺者从事金融、管理行业的比例显著高于其他群体,这与传统命书“金主决断”的描述吻合。这种规律性虽不能证明命运注定,却为个体自我认知提供了独特视角。

三、免费测试的双面性

互联网催生的“算八字免费测试”降低了命理咨询的门槛,但也衍生出信息安全隐患。某些平台要求用户输入详细个人信息,存在数据滥用的风险。2024年小红书用户反馈,免费测算后频繁收到“改运符咒”推销信息,部分账号甚至利用隐私数据进行精准诈骗。算法生成的标准化报告往往忽视个体差异性,例如同一八字在不同时代、地域可能呈现截然不同的命运轨迹。

尽管如此,免费测试仍具有文化传播价值。年轻群体通过互动式测算接触天干地支、十神等概念,客观上促进了传统文化复兴。某国学APP数据显示,18-30岁用户中,67%因免费测试开始主动研读《滴天髓》《子平真诠》等典籍,形成“娱乐入口-知识沉淀”的良性循环。

四、现实应用与人生指导

在职业规划领域,八字命理的“十神”理论提供了一种性格分析框架。例如“正官格”者适合体制内工作,“食神生财”者更易在创意行业成功,这种倾向性与霍兰德职业兴趣测试的结果部分重叠。而在健康管理方面,中医的“五运六气”学说与八字流年理论结合,可提示个体在特定年份需关注的脏腑健康问题,如2025年乙巳年火旺,心血管疾病发病率可能升高。

婚姻咨询是另一重要应用场景。通过分析双方八字中的五行互补性,传统合婚理论试图规避“冲克”风险。数据显示,接受过专业合婚指导的夫妻,离婚率比对照组低12%,但研究者强调,这种差异更多源于婚前深度沟通而非命运注定。

五、未来发展的理性路径

面对科学质疑,命理学需要走向实证研究与文化诠释的平衡。清华大学国学研究院建议建立“命理文化数据库”,通过大数据分析验证传统理论的适用边界。应加强行业规范,推行命理师资格认证制度,遏制“话术营销”“恐吓敛财”等乱象。

从个体认知层面,需倡导“知命而不认命”的积极态度。如《道德经》所言“道法自然”,了解先天命局是为了更好把握后天机遇。某受访企业家坦言:“八字显示我40岁前财运平平,但这促使我专注技术积累,反而在行业寒冬中逆势崛起。”这种将命理智慧转化为行动策略的案例,揭示了传统文化在现代社会的创新价值。

总结

八字算命作为千年文化积淀,既是探索命运的哲学工具,也是社会心理的映射镜像。免费测试的兴起放大了其娱乐属性和商业潜力,但也暴露出科学性不足、缺失等问题。未来的研究应聚焦于理论创新与实证验证,推动命理学从“神秘玄学”向“文化心理学”转型。对于普通民众而言,理性看待测算结果,将其作为自我认知的辅助参考,方能真正实现“以古鉴今,知行合一”。