在数字技术与传统文化交织的当代社会,“算命”这一古老命题正经历着前所未有的变革。从街边摆摊的“八字先生”到手机应用中的AI算法,从线下铜钱摇卦到线上即时生成命盘,算命行为逐渐褪去神秘色彩,成为大众日常娱乐与心理慰藉的重要载体。在“免费算命”的流量狂欢背后,暗藏着文化误读、信息泄露与商业陷阱的风险。本文将从文化溯源、技术革新与争议三个维度,探讨八字算命的历史传承与当代异化,并尝试为理性认知命理文化提供路径。

一、八字命理的文化根源与演变

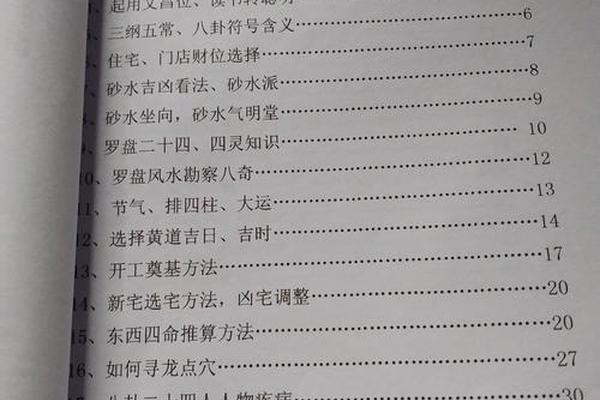

八字算命作为中国命理学的核心体系,其理论基础可追溯至汉代王充的“禀气说”。北宋时期,徐子平在《徐氏珞子赋注》中确立四柱法,将出生年、月、日、时对应的天干地支组合成八个字,形成完整的命理分析框架。这种以阴阳五行、干支历法为基础的推演系统,本质上是对自然规律与人类命运的哲学化阐释。例如,网页57展示的1956年男性命盘分析中,通过丙申年山下火、庚子月壁上土等纳音五行,结合日主辛金在子月的调候用神,构建起完整的命理逻辑链。

随着科技进步,传统算命工具发生数字化转向。网页63提及的八字排盘软件和移动应用,已能实现秒级生成命盘图与十神分析。而DeepSeek等AI模型的介入,更将算命带入“指令交互”时代——用户输入出生信息后,系统自动解析性格特征、事业趋势乃至“正缘”对象的五官轮廓,其分析维度甚至超越传统命理师的认知边界。这种技术赋能让命理文化获得新生,却也引发“算法是否消解命理精髓”的争议。

二、免费算命的商业逻辑与信息风险

表面免费的在线算命平台,实则构建起隐秘的商业生态。网页44揭露的案例显示,某塔罗牌店铺通过“沟通阴阳”等话术诱导用户购买高价“转运”产品,单笔消费可达万元。更值得警惕的是,部分APP如“灵占天下”,在提供八字测算服务时要求用户授权地理位置、通讯录等敏感信息,其隐私政策中却明确标注“数据不会加密”。这些行为已超出传统文化服务范畴,演变为数据攫取与流量变现的商业游戏。

免费模式的另一重危机在于命理知识的碎片化传播。网页42收录的盲派八字案例显示,传统命理分析需结合大运流年、神煞刑冲等复杂参数,而多数免费平台仅提供标准化解读模板。例如,某网站将“时柱酉金克乙木”简单归结为“人生主题是曲线突破”,忽略具体命局中印比生扶的关键作用。这种简化解读不仅扭曲命理本质,更可能误导用户对现实困境的认知。

三、理性认知与科学化路径

面对算命热潮,需建立辩证的认知框架。心理学研究指出,算命行为本质是对不确定性的掌控需求——当个体遭遇婚恋危机、职业瓶颈时,命理分析通过“巴纳姆效应”提供心理锚点。正如网页51所述,八字仅是人生轨迹的符号化表达,真正影响命运的是教育环境、社会关系等现实因素。将算命视为决策辅助工具而非命运指南,方能避免陷入“算法宿命论”的认知陷阱。

未来命理文化的健康发展,需构建“传统精髓+科学方法”的双轨体系。技术层面,可借鉴网页92提出的周易小程序开发思路,在确保隐私安全的前提下,建立融合传统命理与大数据分析的智能系统。学术层面,需如网页105倡导的,开展命理师资质认证与行业规范,遏制“800元买证书”的乱象。唯有如此,方能让千年智慧在数字时代焕发真正价值。

从龟甲蓍草到AI算法,人类对命运的好奇从未停歇。八字算命作为文化基因,其存在价值不应被全盘否定,但需警惕技术异化带来的认知危机。当我们在搜索引擎输入“免费算命”时,或许更应思考:如何在科技洪流中守护文化本真?又如何将命理智慧转化为现实生活的积极力量?这些问题,远比算命结果更值得探寻。未来的研究方向,可聚焦于建立命理文化评估体系,开发兼具文化深度与科学精神的认知工具,让古老智慧真正服务于现代人的精神成长。