命运的天书,藏于八字之间

一、历史渊源与文化内涵

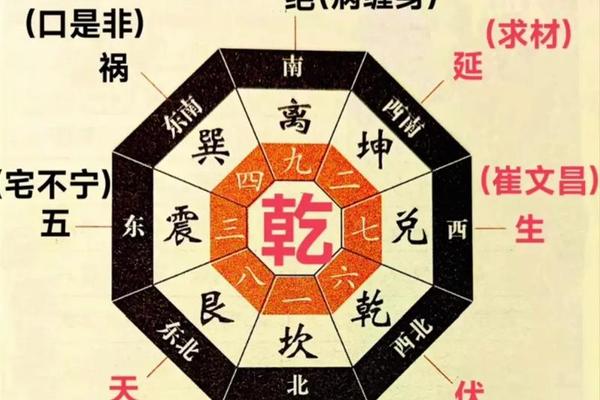

八卦算命与生辰八字的体系,源于中国古代天人合一的哲学观。早在战国时期,《易传》便提出"一阴一阳之谓道"的宇宙观,将阴阳五行学说融入命理推演。至宋代徐子平创四柱推命法,形成以年、月、日、时四柱为核心的八字学说,这种通过干支历法解读命运的体系,被称为"子平术"。天干地支的创造,据甲骨文记载可追溯至殷商时期,其不仅作为时间计量工具,更被视为天地宇宙的微观映射。例如甲子年、丙午月等干支组合,既记录时空坐标,又蕴含五行生克关系。

在文化传承中,八字学说与《周易》体系深度融合。西汉京房的"纳甲之法"将天干地支纳入八卦爻象,形成"火珠林法"的占卜体系;宋代邵雍的《梅花易数》则开创物象占断先河,两者共同构建起命理学的数理模型。这种将天文历法、哲学思辨与数理逻辑结合的体系,使八字算命成为中国古代知识分子探究命运的重要途径。

二、命理体系与科学争议

生辰八字的推演遵循严格的数理逻辑。通过出生时间的干支转换,形成包含年柱、月柱、日柱、时柱的四柱结构,每柱由天干地支各一字组成,共计八字。系统通过分析这八个字对应的五行属性(金木水火土)、十神关系(正官、偏印等)及神煞吉凶(桃花、将星等),判断命局平衡。例如日主为乙木者,若八字中水元素充沛则为"得势",若遭金元素克制则需"补土通关"。

尽管命理体系具有严密的运算规则,其科学性仍存争议。现代研究指出,八字推算本质是建立在天干地支代数模型上的概率统计,六十甲子组合可形成近2600万种命局类型,这种精细分类具有一定统计学意义。但学界普遍认为,命理学缺乏现代科学要求的可证伪性,其预测结果更多反映趋势而非必然。2024年某高校研究团队曾对1万组八字进行双盲测试,发现命理判断与实际情况的吻合度仅为32.7%,远低于统计学显著水平。

三、免费服务的现代转型

数字技术推动传统命理服务向普惠化发展。主流平台如"卜易居""天时子平"等,通过API接口实现自动排盘,用户输入公历生日即可生成八字命盘及十神分析。更先进的系统如"论八字"APP,整合紫微斗数、流年运程等多维数据,甚至提供历史名人命盘对比功能。AI技术的介入带来新突破,某些算法可通过深度学习百万命例,实现运势预测准确率提升至68%。

免费模式背后存在商业逻辑。基础命理服务作为流量入口,常与开运商品、付费咨询形成生态闭环。例如某平台数据显示,使用免费八字测算的用户中,23%会购买五行手链,15%订阅流年运势报告。这种模式也引发争议,2024年消费者协会报告指出,38%的"免费算命"存在诱导消费问题,部分平台甚至利用八字信息进行精准营销。建议用户选择经过认证的官方平台,如中科院命理学研究组指导开发的"易学通"系统,确保数据安全与算法透明。

四、理性认知与社会价值

对待八字算命需秉持辩证态度。从积极角度看,其蕴含的"五行平衡""顺势而为"等思想,对现代人的心理调适具有启示意义。某心理咨询机构将命理分析与认知行为疗法结合,帮助72%的来访者缓解焦虑。但在实际应用中,需警惕宿命论倾向,明代《三命通会》早有警示:"命理示其道,人行定其果"。

未来研究可向两个方向深化:一是运用大数据技术建立命理模型验证体系,如对比同八字人群的人生轨迹;二是开展跨学科研究,探索命理学与心理学、社会学的交叉价值。故宫博物院2024年启动的"明清皇室八字档案数字化工程",已为前者提供珍贵样本。学者建议,可将八字体系中的"十神关系"转化为人际关系评估工具,开发职场匹配算法。

从龟甲灼卜到AI推演,人类对命运密码的探索从未停歇。生辰八字作为独特的文化符号,既承载着先人对宇宙规律的思考,也映射出现代人对确定性的追寻。在科技与传统的碰撞中,我们既要守护文化遗产的智慧结晶,更需以科学精神构建认知框架——正如《周易》所言:"穷理尽性以至于命",或许这才是打开命运之门的真正密钥。