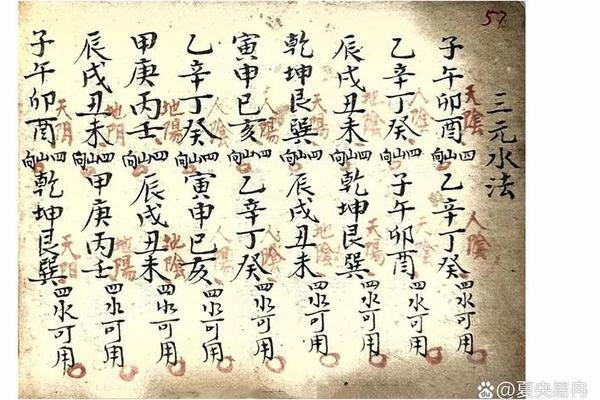

生辰八字作为中国传统命理学的核心工具,其理论基础源于阴阳五行学说和天干地支系统。通过出生时间的年、月、日、时四柱推演出八个字,进而分析个人的“命格”与运势。从科学视角看,生辰八字缺乏实证支持。现代科学认为,人的命运受遗传、环境、社会关系等多重因素影响,而出生时间与个体未来的关联性尚未被生物学或统计学证实。例如,一项针对100名男性的研究发现,八字对性格特征的预测准确率仅为60%,而婚姻和事业的预测准确率更低。

从理论争议来看,生辰八字的逻辑框架存在模糊性。五行生克关系的解释往往依赖主观经验,而非可验证的规律。例如,网页48提到“金强木弱”等五行强弱判断,但未说明具体量化标准。命理师对“用神”的选择常因流派不同而结论迥异。南开大学法学院教授陈耀东指出,八字算命更多是“传统观念的经验总结”,其理论体系难以与现代科学兼容。

二、预测的主观性与模糊性

生辰八字算命的预测结果往往具有高度主观性和解释弹性。例如,网页48提到“30岁前事业顺利,40岁后感情美满”等笼统描述,与多数人的人生轨迹存在普遍适配性。这种现象被称为“巴纳姆效应”——人们倾向于将模糊的概括性描述视为精准的个人预测。一位用户在小红书分享经历称,两位算命师对同一八字的解读差异巨大,甚至得出相反的婚姻建议。

算命结果常通过心理暗示影响行为。网页89中提到,某用户因算命称“婚姻不顺”而产生焦虑情绪。心理学研究表明,负面预言可能引发自我实现效应,即个体因相信预测而主动“印证”结果。例如,若被告知“事业受阻”,当事人可能在决策中过度谨慎,反而限制发展。

三、网络算命的乱象与风险

网络算命平台通过“AI看相”“在线卜卦”等形式吸引用户,但其商业模式存在显著风险。淘宝等电商平台上,部分店铺以“不准可退款”为噱头,实则利用大数据推测用户基本信息(如年龄、职业),再结合模板化话术完成“定制化”预测。2023年一项调查显示,30%的网络算命消费者遭遇过个人信息泄露,部分“大师”甚至将用户八字转售给诈骗团伙。

从法律层面看,网络算命涉嫌违反《计算机络国际联网安全保护管理办法》。网页32提到,某平台商家通过微信引导用户付费算命,单笔收费高达1200元,但其行为属于“宣扬封建迷信”,可能面临行政处罚。中国人民大学法学院教授刘俊海强调,此类行为若涉及虚构事实牟利,可构成诈骗罪。

四、学术研究与现实意义

学术界对生辰八字的研究呈现两极分化。一方面,民国时期袁树珊、韦千里等学者试图将传统命理与现代科学结合,编写《命理探原》等通论性著作,推动命理学通俗化。当代研究多从社会学角度切入。高雄医学大学1995年的研究发现,八字对精神健康、家庭关系等特定维度的预测具有统计学意义,但整体准确性不足以为人生决策提供依据。

从现实意义看,生辰八字可作为文化现象研究,而非实用工具。例如,网页98提到“知命者应在逆境中扎根成长”,主张将算命视为自我认知的辅助手段。部分心理咨询师尝试将命理概念融入认知行为疗法,帮助患者建立积极心态,但这种应用仍需严格审查。

总结与建议

生辰八字作为传统文化遗产,其历史价值不容否认,但科学验证的缺失与商业乱象的泛滥使其难以成为可靠的人生指南。研究显示,八字预测的准确性受命理师水平、出生时间精度等多重因素制约,且存在显著的主观解释空间。对于网络算命,消费者应警惕个人信息泄露与财产风险,避免过度依赖预测结果。

未来研究可聚焦两方面:一是通过大样本追踪实验量化八字预测的统计学价值;二是探索传统命理与现代心理学的交叉领域,例如将五行理论转化为人格分析工具。正如网页98所述,“命运的方向盘始终在自己手中”,理性思考与主动行动才是应对不确定性的最佳策略。