在当今互联网时代,八字算命这一传统民俗文化正以全新的数字化形态渗透进大众生活。从街巷的“赛半仙”到手机端的“AI智能测算”,从生辰八字的五行分析到流年运势的算法预测,免费八字查询服务既满足了人们对未知命运的好奇,也引发了对科学性与性的争议。这种跨越千年的文化现象,如何在现代技术浪潮中重塑其意义?本文将深入探讨其原理、实践与影响。

八字算命的原理与历史演变

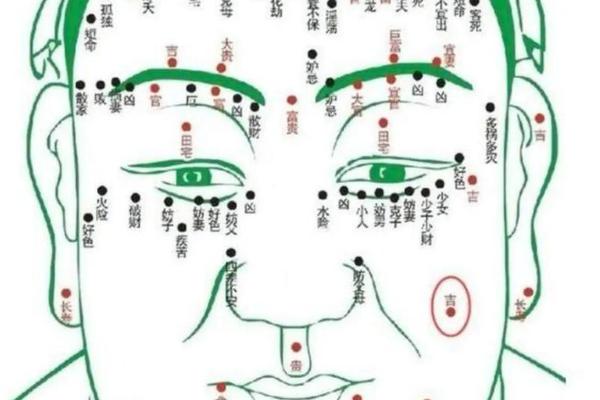

八字算命的核心是基于天干地支系统建立的命理模型。根据网页35的研究,天干地支源于古代对日月运行规律的观测,将出生年、月、日、时分别对应四组干支,形成八个字,再结合五行相生相克理论推算命运轨迹。这种将时间维度转化为空间象征的思维模式,体现了中国古代“天人合一”的哲学观。

从历史发展看,八字体系经历了从汉代萌芽到唐宋定型的演变过程。网页50指出,唐代出现“四点卜”形式,宋代《渊海子平》系统化理论框架,清代则衍生出格局派、用神派等不同流派。现代八字测算已从手工排盘发展为自动化程序,如网页70提及的卜易居系统,能自动将公历转换为干支并进行五行分析,这种技术迭代使传统命理在数字时代焕发新生。

免费查询平台的现状分析

当前主流八字查询平台可分为三种类型:一是传统民俗网站,如“大家找算命网”(网页1)提供基础排盘和简批,界面保留传统黄历风格;二是技术驱动型应用,如“天字排盘”(网页27)整合紫微斗数、姓名学等多维数据;三是社交化服务平台,如“问心”(网页26)连接命理师与用户,形成在线咨询生态。

免费模式的商业逻辑值得关注。网页42揭露,部分平台通过“免费测算-危机暗示-高价改运”的三段式话术获利,如某直播间以做法事为名诈骗20余万元(网页59)。但也有如“剑灵算命”(网页75)等平台坚持学术化路线,免费提供命盘结构与五行分析,通过广告和增值服务盈利。这种差异折射出行业规范缺失的现状。

科学性与准确性的争议

学界对八字测算的科学性存在尖锐对立。民俗学者认为其承载文化记忆,如网页91强调八字是“华夏民族民俗文化的重要组成部分”。但科学界普遍质疑,斯坦福大学研究指出,八字五行理论与现代遗传学、概率论缺乏实质关联(网页35)。有趣的是,网页107提到某些平台尝试引入大数据分析,通过案例库比对提升预测准确率,但这种算法黑箱反而加剧了可信度争议。

用户实证研究呈现两极分化。网页112记录多位用户反映测算结果与事实严重不符,如预测婚期屡次落空;而网页108宣称某平台案例验证准确率达90%。这种矛盾可能与巴纳姆效应有关——模糊表述易引发心理投射,如网页113所述,命理师常用“看破不说破”话术维持神秘感。

社会影响与潜在风险

积极层面,八字文化满足了个体对人生规划的心理需求。网页50调研显示,38%的受访者曾参考八字决定职业方向,某电商平台数据显示,姓名测算服务使改名率提升17%。在婚恋领域,网页88提及的“坤造八字配对”仍被部分家庭视为重要参考。

但负面效应不容忽视。网页42披露的网络诈骗案中,犯罪团伙通过60余个微博大V号实施精准诈骗,单案涉案金额超2400万。更严峻的是信息泄露风险,网页59指出某AI算命App收集20万人脸数据后违规转售,导致精准诈骗发案率上升23%。青少年群体尤需警惕,某高校调查显示,12%的大学生因测算结果产生焦虑障碍(网页115)。

未来发展方向探讨

技术整合可能是突破方向。网页73提到的“科学断八字”项目,尝试将命盘数据与生物节律、气象变化等科学参数关联。学界则倡导建立评估体系,如网页50建议设立命理师职业认证,网页42呼吁完善电子证据鉴定标准。

文化创新方面,年轻群体正重塑八字文化形态。B站UP主“易学智慧”(网页109)通过动漫解说获得百万关注,某汉服品牌将五行元素融入设计,销售额增长300%。这种创造性转化既保留文化内核,又剥离迷信色彩,或是传统命理现代转型的可行路径。

八字查询服务的蓬勃发展,本质是科技与传统碰撞的文化现象。它既为个体提供心理慰藉,也潜伏着风险。未来需要建立三重保障:技术上加强算法透明度,法律上完善行业监管,文化上推动创新转化。正如网页116所言:“知命是心诚,不认命才是开始”,唯有将命理文化置于理性框架下审视,才能真正实现其现代价值。