在中国传统文化中,“晚婚”一词常被赋予神秘色彩,尤其是当它与命理学结合时,往往引发人们对年龄界限的困惑。有人视其为命运枷锁,有人则将其视为规避婚姻风险的策略。实际上,算命中的“晚婚”并非仅指向具体的年龄数字,而是融合了命理特征、社会变迁与个体选择的复杂命题。本文将围绕“八字晚婚”的核心争议,从命理逻辑、社会现实及文化心理三个维度展开探讨,揭示其背后的多元意涵。

一、命理流派对晚婚的多元定义

在传统命理学中,“晚婚”的标准因流派差异呈现显著分歧。以四柱八字为例,男性若“大运走金水”或“金旺无火”,晚婚年龄多指向30岁以上;女性若“大运走木火”或“水旺木弱”,则可能以28岁为界。而紫微斗数则将男性晚婚年龄推至36岁,女性至32岁,六爻占法则以男性34岁、女性30岁为基准。这种差异源于不同流派对五行生克、星曜组合的解读逻辑,例如“三合化局”理论认为三合局多者需至40岁才能化解婚姻阻碍。

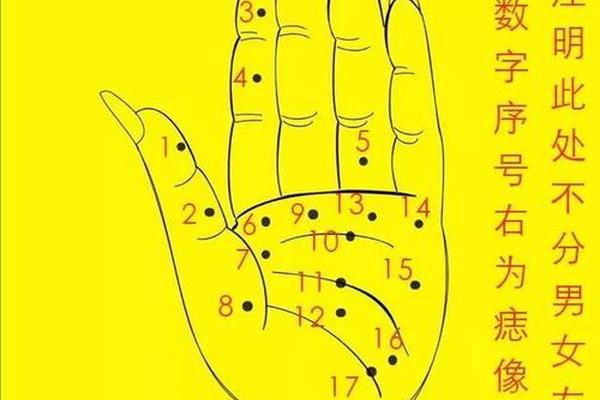

值得注意的是,命理师常通过八字中的“孤辰寡宿”“伤官七杀”等特殊符号判断晚婚倾向。例如,女性八字中“伤官旺”易对伴侣挑剔,男性“比劫旺”则可能因性格强势推迟婚姻。这种判断已超越单纯年龄限制,转向对命局能量平衡的分析。有学者指出,命理中的晚婚本质是“婚姻不顺的补救措施”,通过时间缓冲化解先天命局冲突。

二、八字晚婚的现代性矛盾

当传统命理观念遭遇现代社会现实,晚婚年龄的界定愈发模糊。法律层面,中国《民法典》将晚婚定义为男性25岁、女性23岁,这与八字命理中“男30岁、女28岁”的标准形成错位。这种矛盾折射出两种体系的根本差异:法律关注人口政策与社会管理,而命理侧重个人命运轨迹。例如北京某案例显示,一位女性因八字“夫星入墓”被建议32岁后结婚,但其父母坚持按法定晚婚年龄催婚,引发家庭矛盾。

更深层的冲突体现在价值取向上。命理学认为晚婚者可“专注事业发展”,这与当代青年“先立业后成家”的生存策略不谋而合。2024年民政数据显示,全国初婚年龄已推迟至28.64岁,与八字命理的晚婚标准高度重合。但这种表面一致性掩盖了内在张力:命理将晚婚归因于宿命安排,而现代社会更强调经济压力、教育延长等结构性因素。

三、文化心理中的符号重构

在青年群体中,“八字晚婚”正经历符号意义的嬗变。对部分都市女性而言,晚婚建议成为抵抗催婚的文化盾牌。豆瓣小组调研显示,32%的受访者曾用“算命说我要晚婚”应对家庭压力,其中67%承认此举是为争取个人发展空间。这种工具化使用,使传统命理转变为现代人的话语策略。

与此命理咨询出现“心理疗愈”转向。深圳某婚恋机构数据显示,寻求八字合婚的客户中,58%更关注“婚姻稳定性分析”而非具体年龄。这反映当代人对命理的需求从“预测结果”转向“认知框架构建”。如心理学家张念指出,八字中的“官星受制”等术语,帮助个体将婚姻焦虑转化为可理解的命运叙事。

四、命理预测的科学性争议

尽管命理从业者强调八字体系的严密性,学界对其科学性仍存质疑。清华大学社会系2023年研究显示,同一八字在不同命理师处的晚婚判断重合率仅为41%,显著低于统计学随机概率。这种主观性源于命理符号的多义性,例如“夫妻宫受冲”既可解读为晚婚征兆,也可解释为异地婚姻。

支持者则通过大数据寻找实证依据。某易学平台分析10万组八字发现,时柱见配偶星者中,73%初婚年龄超过30岁,与命理理论部分吻合。但这种相关性研究尚未建立因果链条,且存在样本偏差——主动进行八字测算的人群本身具有晚婚倾向。

八字命理中的晚婚年龄,本质是传统文化应对现代婚恋困境的阐释系统。它既非精确的年龄刻度,也非宿命论断言,而是糅合命理逻辑、社会现实与文化心理的动态概念。对于个体而言,理性态度应是“参考而不盲从”:将命理建议作为自我认知的补充视角,而非人生规划的绝对准则。

未来研究需在两方面深化:一是建立命理术语的标准化解读体系,减少主观判断偏差;二是开展跨学科研究,探索五行理论与社会学、心理学指标的映射关系。正如民俗学者王晓明所言:“当年轻人开始用星盘校准八字,用大数据验证冲合刑害,传统命理正在技术时代寻找新的存在形态。” 这种传统与现代的碰撞,或许能为理解中国婚恋文化变迁提供独特切口。